|

|

|

|

|

|

رقم المشاركة : ( 14971 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

هل تعليق الأيقونات في غرفة النوم حرام أم حلال ؟  بداءة نفرق بين الأيقونات والصور الدينية . فالأيقونات هي صور المدهونة بالميرون ، والتي نحتفظ بها في الكنيسة ، ويبخر الكاهن حولها . وهذه لها كرامة خاصة ، من أجل تقديسها بالميرون المقدس . وهذه الأيقونات المدهونة بالميرون لا توضع في حجرة النوم . لأن الأيقونة المدهونة بالميرون إن وضعت في البيت ، إنما توضع في مكان مخصص للعبادة ، وليس في حجرة النوم وعموماً يندر أن توجد في البيوت أيقونات مدشنة بالميرون ... لعلك إذن تقضد الصور الدينية ... فالصور الدينية العادية يمكن أن تضعها في أية حجرة . ليس في هذا شئ من الحرام ، لأنها مصدر لتأملات روحية. اسئلة الناس للبابا شنودة الثالث اذكرونى فى صلاواتكم |

||||

|

|

|||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14972 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

اسرار وحكاية الراهب الحافى  فى يوم من ايام الخماسين المقدسة ارسل ابونا للخادم الذى معه وقال له ستذهب الان فى المكان الفلانى وسوف ياتى لك شخص ويعطيك مظروف احتفظ به حتى اقول لك ما ستفعله . وبالفعل ذهب هذا الخادم الى المكان المحدد وبعد قليل جاء شخص واعطاه مظروف وذهب دون كلمة واحدة . انتظر الخادم التكليف القادم من ابونا . وبعد ساعة ارسل ابونا للخادم مرة اخرى وقال له ستذهب الى المكان الفلانى وستجد هناك سيدة ومواصفاتها كالاتى واعطى له مواصفات دقيقة وقال ابونا دوماديوس لهذا الخادم ستعطى هذه السيدة المظروف بالاضافة الى 5 جنيهات وستقول لها ربنا مش ناسيكى وباعتلك الامانة دى . تعجب الخادم لماذا 5 جنيهات فقط مع ان ابونا معروف عنه الكرم وانه يعطى بسخاء لكل سائل . وقال ابونا للخادم مشددا بان من ارسل هذا المظروف هو الرب وان لا ينطق اسم ابونا تحت اى ظرف . ذهب الخادم الى المكان المحدد ووجد السيدة كما وصفها ابونا اتجه لها لخادم منفذا تكليف قدس ابونا دوماديوس قائلا ربنا مش ناسيكى يا امى وبعتلك الامانة دى . وانصرف وبعد خطوات قليلة جدا تذكر ال 5 جنيهات فرجع مسرعا وفى خجل اخرج الخمسة جنيهات وقال لها معلش يا امى الامانة ناقصة دى ومد يده ليعطيها لها وقبل ان تلمس يد السيدة الخمسة جنيهات انفجرت فى عيناها دموع كثيرة جدا جدا . تعجب الخادم هل الخمسة جنيهات سبب كل هذه الدموع . دفع الفضول الخادم لكى يعرف قصة هذه السيدة التى من المؤكد انها تحمل العديد من الاسرار . هدائت السيدة واخذ الخادم فى الاستفسار منها عن الموضوع . اكتشف ان هذه السيدة ارملة منذ زمن بعيد وانها تعول 4 فتيات اكبرهم زفافها بعد ايام قليلة وهذه الارملة لا تمتلك شيئ وكان مطلوب منها تجهيز ابنتها وكان ينقصها مبلغ كبير من المال حتى حان الوقت وهى لا تمتلك اى شيى وكان القرار الوحيد الذى تملكه هو ان لا تتم هذه الجيزة . قالت السيدة سوف اذهب الى العذراء صباحا لان الرب ينسانى واذا ارادت سوف تحلها وان لم تريد سوف اعتذر عن هذه الزيجة . استيقظت السيدة فى الصباح وذهبت الى الدير وجلست فى مكانها كما وجدها الخادم . ومن فضول الخادم قال لهذه السيدة كما المبلغ الذى كان ينقصك . فقالت كذا . واستاذن منها ترى ما فى المظروف وبالفعل بالتحديد كان فى المظروف نفس المبلغ المطلوب كما قالت السيدة . قال الخادم للسيدة لم اراكى تهتزين للمظروف ولكن اندهشت مما حدث عندما اعطيت لكى الخمسة جنيهات وكانت المفاجاة التى اذهلت الخادم . قالت السيدة انا لما اكن امتلك الا خمسة جنيهات فى البيت كله وهى فقط كافية لتوصيلى من منزلى الى الدير فقلت سوف اذهب وكلى ايمان بانى سوف اجد خمسة جنيهات لكى اعود بها للمنزل وعندما اعطيت لى الخمسة جنيهات عرفت ان بالفعل الله لا يترك او ينسى اولاده ملحوظة . هذه السيدة لا تعلم حتى هذه اللحظة من الذى ارسل لها هذا المظروف . قال ابونا من ارسله هو الله ولا يحق لنا ان نخبرها بان هناك شخص اخر ارسله غير الله عدة اسئلة نطرحها 1 / كيف عرف ابونا ميعاد هذا الشخص الذى اعطى الخادم المزروف . ومن هو هذا الشخص الذى رحل فى صمت . وكيف عرف ان المظروف به نفس المبلغ الذى تحتاجه هذه السيدة وكيف عرف انها تحتاج لهذا المبلغ تحديدا وكيف عرف مكان جلوسها ومواصفاتها وكيف عرف انها لا تمتلك نقود العودة وكيف عرف ان العودة تتكلف فقط خمسة جنيهات |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14973 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

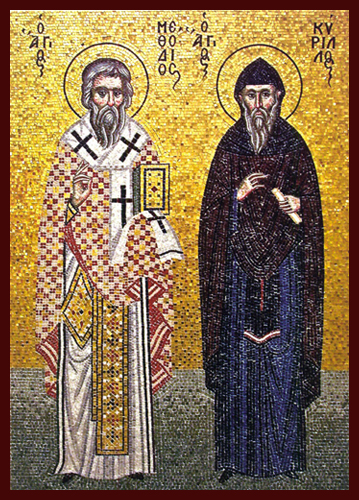

القدّيسان كيرلّس ومثوديوس  القدّيسان الرسولان الجديدان كيرلّس ومثوديوس أخوان بالجسد من مدينة تسالونيكة. إليهما يعود الفضل، بنعمة الله، في تبشير الشعوب السلافية. ولدا من لاون وماريا، في كنف عائلة كريمة المحتد، طائلة الثروة. مدينة تسالونيكية، في القرن التاسع الميلادي، كانت ملتقى شعوب متعدّدة، كما عرفت تأثرات سلافية واسعة. من هنا أن الأخوين وُجدا، منذ الطفولية، في تماس مع السكان السلافيين الذين نزلوا تلك النواحي. هكذا تعلّما اللغة المحكية للسلاف وأخذا عنهم عاداتهم. مثوديوس، وهو البكر، كان من مواليد العام 815م. وقد اتّسم بالهدوء والوداعة. تسنّى له أن يتلقى العلوم القانونية فبرز فيها لدرجة أنه عيّن حاكماً لمقاطعة كان السلافيون يقيمون فيها لعلها في بيثينيا، وتحديداً في أوبسيكيون. في غضون سنوات قليلة أدرك مثوديوس أنه لا حقّ له أن يضيّع وقته بالاهتمام في ما ليست له قيمة أبدية، فاستقال وفرّ من العالم كمثل العصفور من فخّ الصيّاد ليلتحق بأحد أديرة جبل الأوليمبوس (بيثينيا). هناك ترّهب وسلك في الطاعة ومحبّة الصلاة، كما انكبّ على دراسة الكتب المقدسة. كان في سعيه مثالاً يُحتذى. أما كيرلّس فمن مواليد العام 827م. تمتّع، بنعمة الله، بذكاء خارق وذاكرة غير عادية. كان يحلم، منذ حداثته، بأن يتخذ لنفسه زوجة مهيبة لا كالزوجات، ولا أميرة جميلة بل حكمة الله، كمثل سليمان جديد. في سن الرابعة عشرة حفظ، عن ظهر قلب، أشعار القدّيس غريغوريوس اللاهوتي. وبدموع كان يتوسّل إلى معلّميه أن يعلّموه قواعد اللغة ليتسنّى له أن ينفذ إلى معانيها. ذاع صيت مواهب الشاب الصغير حتى بلغ أذني المستشار الملكي العظيم الشأن ثيوكتيستوس. هذا استقدمه إلى القسطنطينية وتعهّده. أكمل كيرلّس، بسرعة، علومه العامة ودرس العلوم العالية على أبرز معلّمي عصره: لاون، عالم الرياضيات، والقدّيس فوتيوس (6 شباط) الذي أصبح كيرلّس لديه التلميذ الحبيب. في عهدة فوتيوس تعلّم كيرلّس الحكمة الحقانية وهي "معرفة الإلهيات والإنسانيات التي تُعلّم الإنسان كيف يسلك في كل شيء على صورة الخالق ومثاله". لُقّب بـ "الفيلسوف" وبات معروفاً في أوساط القصر. تنبّأ له ثيوكتيسيوس بمستقبل سياسي باهر شاءه أن يفتتحه بالزواج من أحدى قريباته. ردّ كيرلّس العرض بلياقة مشيراً إلى أن جلّ اهتمامه هو تلقّي "العلم" واستعادة المجد الذي أضاعه الجدّ الأول. على أنه قبِل أن يصير شماسّاً وأن يتبوأ مركز المستشارية البطريركية لدى البطريرك القسطنطيني القدّيس أغناطيوس. لكنه لم يلبث طويلاً في وظيفته إذ غادرها إلى دير كليديون، على البوسفور. هناك التقى البطريرك المنحّى المحارب للإيقونات يوحنا السابع غرامّاتيكوس، ودخل معه في جدال حام دفاعاً عن الأرثوذكسية. في غضون ستة أشهر استُدعي كيرلّس إلى العاصمة المتملّكة حيث رضخ لطلب المستشار ثيوكتيستوس وقبل أن يكون أستاذاً للفلسفة. وفي العام 815 – ولم يكن سنّه قد جاوز الرابعة والعشرين – أوفده الإمبراطور ميخائيل الثالث، في مهمّة دبلوماسية، إلى الخليفة العبّاسي المتوكّل. لكن المحادثات مع العرب ما لبثت أن تحوّلت من سياسية إلى لاهوتية. دافع كيرلّس عن الإيمان بالثالوث القدّوس دفاع الشهداء القدماء، كما أبرز سمو الأخلاق المسيحية على ما عداها. نتيجة ذلك نفذ بالكاد من محاولة قتل بدسّ السّم، فعاد إلى بيزنطية، برحمة الله، سليماً معافى. فلما اغتال برداس ثيوكتيستوس المستشار، حامي كيرلّس، ليستأثر بالحكم سنة 855م، انضمّ قدّيسنا إلى أخيه مثوديوس، في جبل الأوليمبوس، في سعي وراء الحكمة الإلهية في الصمت والصلاة. هكذا اجتمع الأخوان ليصليا معاً ويدرسا معاً. في العام 860م، بعدما استشار الإمبراطور البطريرك فوتيوس، أخرج كيرلّس من خلوته ليرسله في بعثة إلى الخان الأكبر للخازار، الخازار شعب من أصل تركي تهوّد، فيما بعد، وشكّل، فيما يظن، أكثر اليهود المعاصرين. إلى ذلك الحين لم يكن الخازار قد اختاروا ديانتهم. فبعث الخان إلى القسطنطينية يطلب أن يُبعث إليه بعالم مقتدر متمرّس في أمور الدين ليجادل اليهود والعرب الذين كانوا يحاولون استمالة شعبه، كلّ إلى دينه، اليهودية أو الإسلام. رافق كيرلّس في رحلته أخوه وكوكبة من الرجال الأفذاذ. درس الفيلسوف العبرية في الطريق وتلقّى، بصورة عجائبية، معرفة اللهجة السامرية. في قصر الخازار، كانت للقدّيس كيرلّس وفريقه مناقشات لاهوتية طويلة وحامية مع اليهود. وقد أفحم كيرلّس معلّمي الناموس مبيّناً لهم تفوّق الإنجيل على ناموسهم، الأمر الذي أدّى بالعديد من الرسميّين الخازاريّين البارزين إلى اقتبال الإيمان المسيحي، كما جرى إطلاق سراح من كانوا أسرى لدى الخازار من المسيحيّين. وبعدما وقع الأخوان مع الخان معاهدة تحالف عادا إلى بلادهما. في الطريق هَدَيا شعوباً وثنية في شرصونة، عند البحر الأسود، كما حملا معهما رفات القدّيس كليمنضوس الرومي المعيّد له في 24 تشرين الثاني. هذه جرى اكتشافها بصورة عجائبية في شرصونة يومذاك. ما أن قدّم كيرلّس تقريره للإمبراطور بشأن مهمّته لدى الخازار حتى خلا إلى الهدوئية والصلاة بمحاذاة كنيسة الرسل القدّيسين. أما مثوديوس فبعدما امتنع عن قبول السيامة الأسقفية رضي أن يصير رئيساً لدير بوليخرونيون حيث كان سبعون راهباً يجدّون في سبل الحياة الملائكية. دامت خلوة الأخوين بعضاً من الوقت. ثم في العام 863م وصلت إلى القسطنطينية سفارة من لدن أمير مورافيا، المدعو راتيسلاف. جاؤوا يطلبون من الإمبراطور أسقفاً ومعلّماً قادراً على تعليمهم، في لغتهم، الإيمان المسيحي الذي سبق لهم أن تلقّوه، جزئياً، من المرسلين الفرنجة الآتين من بافيار. غير أن هؤلاء المرسلين كانوا يكرزون باللاتينية ويقيمون الخدمة الليتورجية بلغة غير مفهومة. هذا جعل اقتبال المسيحية، بين السكّان، قليلاً ولزم الأكثرون عاداتهم الوثنية. جواب ميخائيل الثالث كان أنه ليس من حقّه أن يكون وصيّاً على إيمانهم، وامتنع عن إعطائهم أسقفاً إذ لم يشأ أن يغتصب تلك البلاد من أسقف رومية لأنها تابعة له. لكنه وعد بإيفاد رجال قادرين على تعليم الشعب عن الخلاص بيسوع المسيح في لغتهم دون أن يعمل على فرض اللغة اليونانية عليهم. كيرلّس الفيلسوف كان الوحيد الذي توفّرت فيه الصفات المطلوبة في من يصلح لمثل هذه الإرسالية، لا فقط لحكمته بل لمعرفته اللغة المحكيّة البلغارية وسواها من اللغات البارزة المعروفة في ذلك الزمان: اليونانية واللاتينية والعبرية والخازارية والتركية والسريانية والسامرية. قَبِل "الفيلسوف" المهمة المسندة إليه بمثابة أمر من الله، لكنه طلب وقتاً ليُعدّ نفسه. فانكب على الصلاة وسأل العون من الله أن يكشف له كتابة تصلح لتأدية أصوات اللغة السلافية بشكل مناسب. وفي التقليد أن كيرلّس تلقّى الأبجدية السلافية كما تلقّى موسى، كليم الله، الوصايا الإلهية، فبات بإمكانه للحال أن يكتب الآيات الأولى من إنجيل يوحنا بالأحرف السلافية الجديدة. على هذا النحو، وبعد قليل من الدرس والتنقيح، بات بإمكان الشعوب السلافية أن تمجّد الله بلغتها. وإذ استعان كيرلّس بأخيه مثوديوس وتلاميذ آخرين من أصل سلافي، انكبّ، بسرعة، على ترجمة القراءات الإنجيلية الليتورجية على مدار السنة وكذلك القدّاس الإلهي وكتاب الساعات، وكتاب المزامير. وهكذا بعدما أعدّ فريق العمل المبارك هذا العدّة اللازمة لهذا العمل الرسولي الأجلّ غادر إلى مورافيا في السنة 863م. استُقبل الموفدون بإكرام جزيل في قصر الأمير راتسلاف الذي أسند إليهم مهمّة تنشئة فريق من التلامذة على الأبجدية الجديدة. حقّق الأخوان نجاحاً طيّباً، ففي غضون ثلاث سنوات (863 – 866) تمكّنا من جمع أكثر من مائة تلميذ قاموا، بدورهم، بنشر الإنجيل في كل المملكة. غير أن هذا النجاح السريع أثار محاسد المرسلين الفرنجة ومقاومتهم. أما الأخوان فبعدما وضعا الأسس الأولى لهذا المشروع الفذّ، قرّرا العودة إلى القسطنطينية لسيامة البارزين من تلاميذهم. لكن طريق العودة كانت مقطوعة بسبب تدهور العلاقات بين بيزنطة وبلغاريا. لذلك قرّرا التوجّه إلى البندقية، من هناك، سالكين طريق البحر. وبانتظار أن تقلع السفينة بهم التقاهم الإكليروس المحلّي ووجّه لهم الاتهامات عينها التي سبق للمرسلين الفرنجة أن وجّهوها ومنها أنهم يقيمون الخدمة في السلافية فيما ليس مسموحاً أن تُقام إلا باليونانية أو اللاتينية أو العبرية. ويبدو أن الموضوع أُحيل على البابا نيقولاوس الأول الذي استدعى كيرلّس ورفاقه إلى رومية. وصلت الإرسالية إلى رومية فاستقبلها الشعب بحماس خصوصاً لأنها كانت تحمل رفات القدّيس كليمضوس الرومي. فجأة توفي البابا نيقولاوس وخلفه أدريانوس الثاني. هذا بارك عمل الرسولين الجديدين ووضع، باحتفال مهيب، الترجمة السلافية للكتب المقدّسة على مذبح كنيسة القدّيسة مريم الكبرى. كما أدان متّهميهم، المتمسّكين باللغات الثلاث الأنفة الذكر من دون سواها من اللغات في الخدمة الإلهية، أقول أدانهم بالهرطقة. كذلك سام أدريانوس بنفسه مثوديوس كاهناً وكذلك ثلاثة من تلاميذ الأخوين. وفي الأيام التالية تسنّى للمسامين حديثاً أن يقيموا الخدمة الإلهية بالسلافية في العديد من كنائس المدينة. وخلال إقامة الإرسالية في رومية، وُجد كيرلّس منهكاً من كثرة الأسفار والأتعاب فمرض مرضاً شديداً. وبعدما تلفّى الثوب الرهباني باسم كيرلّس رقد في الرب ودفن بإكرام جزيل في بازيليك القدّيس كليمنضوس. وقد جرت عند قبره عجائب جمّة. من جهة أخرى بلغ خبر نجاح الإرسالية في مورافيا أسماع أمير بانونيا، المدعو كوسيل، فرغب، هو أيضاً، في أن يكون لشعبه نصيب في الهداية، فطلب من رومية أن تُوفد مثوديوس وفريق العمل إليه فلبّى البابا أدريانوس طلبه. وبعد مهمّة أولى تكلّلت بالنجاح، عاد مثوديوس إلى رومية ليُصيَّر أسقفاً على سيرميوم ويرعى لا بانونيا فقط بل كل الشعوب السلافية في أوروبا الوسطى أيضاَ. هذا كان في العام 870م. تابع مثوديوس كرازته بالإنجيل وإقامة الخدم الإلهية بالسلافية وتوسّع فسام الكهنة والشمامسة ووضع للكنيسة الجديدة أسسها القانونية التنظيمية، لاسيما لخبرته في الإدارة والقانون. تابع ذلك كلّه ببركة جميلة إلى أن أتى إلى مورافيا في العام 873م. هناك تغيّرت الظروف وتبدّلت الأحوال. فقد استأسر سفاتوبلوك بالسلطة بعدما فقأ عيني راتيسلاف وأعاد البلاد إلى الفلك الجرماني. بنتيجة ذلك ألقي القبض على مثوديوس ومثل أمام مجمع انعقد في بافيار. وبعد محاكمة صوريّة احتجز في صوابيا، في أحد الأبراج فعانى بشدّة لاسيما لقسوة الطقس هناك. بقي مثوديوس في الأسر سنتين ونصف السنة بلغ في نهايتها البابا يوحنا الثامن خبرُه فعمل على إطلاق سراحه. وما إن عاد القدّيس إلى مورافيا حتى استعاد نشاطه بهمّة متزايدة دون أن يولي الحظر بإقامة الخدمة الإلهية بالسلافية أية أهمية. كذلك لم يتردّد مثوديوس في توجيه اللوم لسفاتوبلوك لمجونة، كما ناهض، دونما هوادة، التعليم بالانبثاق من الآب والابن (Filioque) الذي كان إكليروس الفرنجة يحاول فرضه على البلاد. رفع الفرنجة القضيّة إلى البابا وكذلك فعل مثوديوس عام 879م. والنتيجة كانت أن مثوديوس عاد من رومية مظفّراً وثبته البابا في كل حقوقه. غير أن الفرنجة أبوا أن يناموا على الضيم فاستمروا يناهضون مثوديوس. اتّهموه بالتمرّد على الإمبراطور فاضطر مثوديوس للتوجّه إلى القسطنطينية حيث أطلع الإمبراطور باسيليوس الأول والبطريرك فوتيوس على نتائج عمله مؤكّداً خضوعه الكامل لهما (881م). استُقبل، هناك، استقبالاً طيّباً وأقرّه الإمبراطور والبطريرك معه في خدمته الرسولية الفذّة. عاد قدّيس الله وتلاميذه إلى مورافيا ولم يعد الفرنجة يزعجونهم، فنعموا بالهدوء والسلام. وتابعوا ترجمتهم للكتب الكنسية. استكمل مثوديوس، في ستة أشهر، الترجمة الكاملة للكتاب المقدّس وكذا لنصوص آبائية وقانونية متفرقة، أي كل ما يلزم الكنيسة السلافية لتتمكن من استيعاب إرث المسيحية البيزنطية. بعد ذلك عيّن خلفاً له، القدّيس كورازد، ورقد بسلام في الرب في 6 نيسان سنة 885م.  بعد وفاة مثوديوس عاد الفرنجة إلى الواجهة من جديد. فبعدما أقنعوا البابا استفانوس الخامس بلا أرثوذكسية مثوديوس، حظي الأسقف ويتشييغ على صلاحيات كاملة في مورافيا. إذ ذاك حمل الفرنجة بشدّة على تلاميذ مثوديوس: كورازد وكليمنضوس وأكثر من مائتين من القدّيسين المعترفين. بعضهم ضُرب وجُرّر وسط الشوك. الأصغر سنّاً بينهم بيعوا عبيداً لتجّار البندقية، فيما نُفي آخرون إلى أطراف الإمبراطورية. وقد وجد كورازد ملجأ في بولونيا وآخرون في بوهيميا، فيما بلغ كليمنضوس وناحوم وسابا وأنجلير ولفرنديوس بلغاريا حيث استقبلهم القيصر بوريس كملائكة الله. عمل الأخوين المعادلي الرسل في مورافيا لم يبق له أثر لأن المجريّين اجتاحوا وخرّبوا مورافيا وجعلوها تحت سلطة اللاتين بصورة نهائية. ولكن من خلال الكنيسة البلغارية شكّل جهد الأخوين بذاراً لتراث بيزنطي سلافي غني بلغ أوجه في روسيا كييف إثر هداية القدّيس فلاديمير المعيّد له في 15 تموز.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14974 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

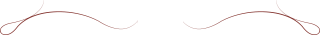

القدّيس سمعان الغيّور الرسول  هويّتُهُ في إنجيل لوقا (6: 15)، وسفر الرسل (1: 13) لُقِّب سمعان بالغيور. هذا، قيل أنّه من قانا وإنه هو إيَّاه العريس الذي حضر يسوع عرسه برفقة والدته وتلاميذه. وقد ترك بيته وذويه وعروسه وتبع المعلم بعد ما عرف بما جرى بشأن تحويل يسوع الماء خمراً. أما صفة الغيور فقد عرف بها بحسب ما يقول المؤرخ نيقيفوروس كاليستوس، لاحقاً، بعد ما عرف الرّب يسوع وغار لهُ غيرةً مباركة. أخذُ نعمة الروح القدس وتبشيره بالكلمة في العنصرة اقتبل سمعان نعمة الروح القدس وانطلق مبشراً بالكلمة الإلهية. أما جهة بشارته، فهناك من يقولون أنه بشَّر في مصر أو في موريتانيا وليبيا وأجزاء من أفريقيا. وثمَّة من يجعل نطاق بشارته بلاد ما بين النهرين أو فارس أو حتى بلاد الإنكليز. استشهاده عن موته قال بعضهم أن كهنة وثنيون شقوه شقاً وآخرون أنهم صلبوه. أما موطن الاستشهاد فنسب بحسب تقليد إلى شرقي الرها، وتقليد آخر في الغرب، "صوفيان" أو سياني، في بلاد فارس. أيّاً يكن موطن الاستشهاد، فالنتيجة هي أن سمعان الغيور رقد شهيداً بالرّب بطريقةٍ من الطرق. رغم أن في سنكسار خدمة القديس اليوم ورد مايلي: "إن سمعان الغيور، إذ عانى التعذيب، بدا كأنه يقول لمعلّمه، عن الموت الغالب: إني باقتدائي بآلامك، أكابد صليبي الخاص. في اليوم العاشر مُدد الرسول على الشجرة عن طيب خاطر".  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14975 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القدّيس خريستوفوروس الشهيد  أصلهُ وزمن حياته قيل إنّه من البلاد السورية، كما ارتبط اسمه بـ "ليسيا" في آسيا الصغرى. تقليداً آخر يجعله من قبيلةٍ تعرف بقبيلة "سينوسيغال" أي ذوات الرؤوس التي تشبه رؤوس الكلاب. هذه القبيلة كما يبدي الدارسون، استوطنت مقاطعة تساليا. كان القديس خريستوفوروس في زمن الإمبراطور الروماني داكيوس قيصر في أواسط القرن الثالث للميلاد. صفاتُهُ كان عملاقاً، طويلاً، ضخماً. في ملامح وجهه ما يخيف وما هو عنيف. رسامو الإيقونات المتأخرون يُصوِّرونه أحياناً وله وجه كلب لأنهم يأخذون اسم القبيلة التي ظُنّ أنه ينتمي إليها بالمعنى الحرفي للكلمة. اقتباله الإيمان لما كان خريستوفوروس يبحث عن المسيح اهتدى إلى شيخ قديس. هذا حدَّثه عن الإيمان بيسوع المسيح. طلب الشيخ من خريستوفوروس أن يصوم ويصلي، لكن لما أبدى خريستوفوروس عدم استطاعته طلب منه الأب، الشيخ، أن يذهب إلى أحدى النهورة، حيثُ يُبتلع كثير من المسافرين أثناء الفيضان. فعل خريستوفوروس كما طُلب منهُ. مضى خريستوفوروس – وهذا صار اسمه بعد ما اقتبل المسيح. واسمه معناه الحامل المسيح- إلى جوار النهر، وبنى لنفسه كوخاً من الحجارة وغطّاه بأغصان الشجر ليسكن فيه. كما أحضر عصا كبيرة يمسكها بيده لتساعده على حفظ توازنه في الماء. وأخذ يجلس عند الشاطئ يساعد عابري النهر. في أحدى الليالي كان الجو غائماً وعاصفاً والأمطار شديدة، فسمع صوت طفل يناديه من الخارج: خريستوفوروس هلمّ خارجاً واحملني عبر النهر. فعل خريستوفوروس كذلك، وبالجهد عبر وبلغ الضفة الأخرى. فلما وصل قفز الطفل من على كتفيه وأعلن عن نفسه أنه المسيح الذي رغب هو في خدمته، وقال له: سيكون اسمك خريستوفورس لأنك حملت المسيح. شهيداً للرَّب جرى القبض على خريستوفوروس نتيجةً لإيمانه بيسوع المسيح. أرسل داكيوس مئتي جندي للقبض عليه. في الطريق أعطى الرب الإله أن تجري على يد عبدِه أعجوبة كأعجوبة تكثير الخبز فأكل الجنود وشبعوا. بنتيجة ذلك صاروا مسيحيين، ولاقوا حتفهم قطعاً للرؤوس وحرقاً إثر دراية داكيوس بأمرهم. أُوقف خريستوفوروس أمام القيصر فأُعجب به وأراد أن يضمّه إليه بالحيلة. فسجنه وأرسل إليه، في السجن، امرأتين من العاهرات يغويانه ويحملانه على الخضوع للأوثان. فأتت النتيجة عكسية إذ اهتدت المرأتان، واسماهما كلينيكا وأكلينا. هاتان أيضاً، قُضي عليهما، لإيمانهما، بميتة صعبة فضُمتا إلى ركب الشهداء. أما خريستوفوروس فبعد سلسلة من عمليات التعذيب أخضعوه لها جرى قطع رأسه. وهكذا رقد بالرّب شهيداً مكلَّلاً بالبركة الإلهيّة.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14976 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

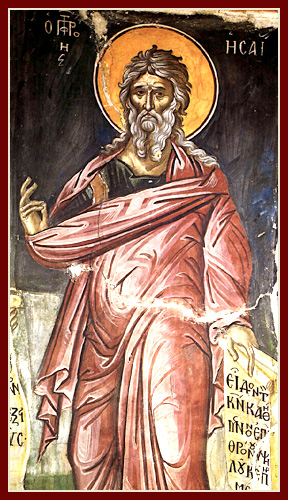

أشعياء النبي  معنى اسم النبي "إشعياء" هو الرب يخلص.و كان إشعياء رجلا عالي الثقافة.أسلوبه الأدبي يعتبره العارفون رائعا، وهو أجمل ما ورد في كتابات العهد القديم. غالبية سفره شعر عبري راق. ويبدو أن إشعياء كان يقيم في أورشليم وكان يعرف الهيكل والطقوس معرفة جيّدة. تزوّج ودعا امرأته "النبية" وكان له ولدان أطلق عليهما إسمين رمزيين ذات صلة بنبوءاته. واحد أسمه "شآر يشهوب" أي" البقية ترجع" وعلى الآخر اسم "مهير شلال حاش بز" اي "يعجل بالسلب ويسرع بالنهب". تكليف الربّ الإله إشعياء بالنبوءة وخطّته في تبليغ الشعب إلى الخلاص وردا في إطار كشفه لنفسه. إثر معاينة المشهد الإلهي المهيب ارتعد إشعياء وأعطى نفسه الويل. شعر، بإزاء الله، بحقارة نفسه، بالنجاسة والدنس. فالمرء في محضر النور يدرك ظلمة نفسه ويدرك انه هالك لأنه لا أحد يرى الله ويحيا. غير ان من أعلن عن نفسه هو يجعل معاينه أهلا لرؤيته. وإن قسا الرب وجفا فليس، في الحقيقة، عن تخل إلى الأبد، بل عن محبّة.قسوته، قائمة في محبتّه.تأديب هي لا قسوة قلب. الله محبّة. لذا كانت المحبة قاسية، ثقيلة على المعاندين حتى يلينوا. في هذا الإطار تفهم "استراتيجية" الربّ الإله، الذي يجرد شعبه من كل عزاء بشري أولا، لا بدّ لإسرائيل ان يصير إلى الضعف أولا، إلى الفقر، إلى الوحشة. وإذا كان السيّد الربّ قد وعد إبراهيم بالبركة ان تكون ذرّيته كنجوم السماء عددا فإن له بإزاء تعنّت شعبه موقفا آخر. ينقص عددهم ويقل عليهم لكي يوهنهم بالأكثر عسى يتضعوا. غير ان الله لا يشاء في الحقيقة، أن يفنيهم. من جهة أخرى تذخر النبوءة بالمعطيات السياسية التي يصف فيها، إشعياء، الواقع السياسي السائد، ويأتي على ذكر التجاذبات الخاصة بإسرائيل في ذلك الحين. رؤيته تبدو واضحة وتبدو كلمة الله هي المتحكّمة فيما يجري من حيث إن الربّ الإله يسير بتاريخ الشعوب إلى مقاصد محدّدة هو ممسك بها. وإذ يهتمّ إشعياء بما يجري على صعيد التناقضات والتجاذبات السياسية وموقع الربّ الإله منها يهتمّ كذلك بالحالة الخلقية المتردّية للشعب ورؤساء الشعب فيلوم ويوبّخ وينذر. وتكتمل نبوءة إشعياء بالتعزيات التي يدخرّها الرب لشعبه، كل تاريخ الخلاص ينصبّ على "عبد يهوه" المحقق في شخص الرب يسوع.يوم كلمّنا الرب بابنه كان ذلك إيذانا بأن تاريخ الخلاص قد آل إلى أواخر الدهور. نبوءة إشعياء، وبخاصة الإصحاح 53 منها، استشراف للأتي على أعمق وأدقّ وأوضح ما تكون المعاينة. وإذا كان المسيح المنتظر قد استبان في شخص الرب يسوع فإن ملامحه سبق لها ان ارتسمت في نبوءة إشعياء. سفر إشعياء، لما أتى به في شأن عبده يهوه والعذراء التي تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل وما سوى ذلك من نبوءات، لهذا السبب بالذات، هو الأدق والأبرز والأهم بين أسفار أنبياء العهد القديم قاطبة.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14977 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القدّيس يوحنا الإنجيلي الرسول  هويَّتُهُ: هو يوحنا بن زبدي أخو يعقوب، من بيت صيدا في الجليل. دعاه الرب يسوع وأخيه يعقوب فيما كانا في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان الشباك، فتركا السفينة للوقت وأباهما وتبعاه (متى 21:4-22).  صفاتُهُ: كان يوحنا أكثر تلاميذ الرب يسوع تعلّقاً بالبتولية والنسك، حتى أن الكنيسة وصفته بالرسول: البتول المعادل الملائكة. كما أن محبته للمسيح كانت عظيمة وسيرته ممتازة فعرف بالتلميذ "الحبيب" هو الذي اتكأ على صدره في العشاء الأخير. كُتُبنا الليتورجية تسمّيه صديق المسيح وتقول عنه أنه ساكن المسيح منذُ الطفولة، ربما دلالةً على صلة القربى التي يُظن أنها كانت بينهما من خلال أم يوحنّا المدعوة سالومي والتي قيل إنها كانت إحدى بنات يوسف البار، رجل مريم، من زواجه الأول. تبع الرّب يسوع وحده دون باقي التلاميذ حتى وهو على الصليب فأتمنه حينئذٍ على العذراء مريم كأنّه إبن آخر لها وأخ ليسوع معلّمه. بشارتُهُ: ورد في تقليدنا الكنسي أن بشارة يوحنّا، كانت في أسيا الصغرى حيثُ كانت جذور الوثنية عميقة وحيثُ انتشرت الأفكار والتيارات، على اختلاف توجُّهها، بكثافة وعلى نطاق واسع. أفسس هي المدينة البارزة في أسيا الصغرى التي تركّز فيها عمل الرسول يوحنا الكرازي. وقد لاقىَ هناك مقاومة شديدة وواجه الموت أكثر من مرّة لأن عبادة الآلهة ارتميس وتعلق أهل المدينة بها أثار عليه سخط جماعات كثيرة، كما تحرّك السحرة بكلّ قواهم وأعاجيبهم ضده، لكنّه بنعمة الله وآيات كثيرة حُفظ سالماً وهدى كثيرين وعمّدهم. رُقادُهُ: نُفي الرسول إلى جزيرة بطمس حيث كتب سفر الرؤيا. ثم عاد إلى أفسس بعد موت الإمبراطور المضّطهد دومتيانوس وكتب بشارته ورسالاته الثلاث الجامعة، وهو آخر الإنجيليين الأربعة في الكتابة. رقد بسلامٍ وكان قد بلغ من العمر ما يربو على المئة سنة. هناك تقليدٌ كنسي يقول أن طيباً عطراً كان يخرج من قبره كل عام ويشفي المرضىَ. والكنيسة تعيد لذلك سنوياً في الثامن من أيار. لقبه: لُقب بالثاولوغوس أي المتكلّم باللاهوت لأنّه تكلّم بسمّو المعاني عن الولادة الأزليّة، ولادو الإبن الكلمة من الآب التي لا تفسّر. حلّق باللاهوت فيصّور في أيقوناته مع النسّر الذي هو أحد الحيوانات الأربعة الرمزيّة بحسب رؤية النبيّ حزقيال(حز10:1). طروباريته: أيّها الرسول المتكلّم باللاهوت، حبيب المسيح الإله، أسرع وأنقذ شعباً عادم الحجة، لأن الذي تنازل أن تتكىء على صدره يقبلك متوسلاً فإليه ابتهل أن يبدّد سحابة الأمم المعاندة، طالباً السلامة والرحمة العظمى. أعجوبة قبر القدّيس يوحنا الحبيب: بعد وفاة القدّيس يوحنا الحبيب ووري الثرى في أفسس، وهناك روايات في ذلك، كان قبره، في ذلك اليوم كما في كل سنة، يتغطّى فجأة بما يشبه الرماد العطر. وجرى المسيحيون على تسمية هذا الرماد بـ "المنّ". وكان يشفي مرضى النفوس والأجساد، الذين يدّهنون به بإيمان، من أمراضهم. ملاحظة: يُعيّد لانتقاله في ٢٦ أيلول من كلّ عام  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14978 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القدّيس أرسانيوس الكبير  ولادتُهُ: وُلد القديس أرسانيوس، حوالي العام 354م، في عائلة رومانية امتازت بنبلها وغناها. برع في العلوم حتى أضحى أحد أبرز علماء إيطاليا، في زمانه، في اللغة اليونانية واللاتينية وبقيَّة العلوم. ذاعت شهرته حتى بلغت أسماع الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير، فاستقدمه إلى القسطنطينية ليكون مربِّياً لأولاده. وصل إلى القصر الملكي في حدود العام 383م. كان قد بلغ التاسعة والعشرين. بدا أرسانيوس، في القصر، وجهاً بارزاً، يتزين من الأزياء بأفخرها،وله من الأثاث أفخمه. وكان، إلى ذلك، يتعطَّر من الأطياب بأثمنها، وله في خدمته ألف من الخدم يرفلون بأثوابهم الغنيَّة. وقد جعل الإمبراطور أرسانيوس في رتبة الشيوخ وأعطاه لقب البطريق، بحسب ما ذكر القديس سمعان المترجم. رفضُهُ مجد وأباطيل العالم: كان أرسانيوس من وقت إلى آخر يعود إلى نفسه ويفطن أن رفعته وغناه كانا عابرين وأن الجميع، في نهاية المطاف مجبرون على إخلاء مواقعهم. إذ ذاك لا يأخذون معهم سوى أفعالهم. وكانت النعمة الإلهية إلى هذه المعاينة الداخلية، تحرَّك فيه خوفاً شديداً على خسران نفسه. ولذا كان يلقي بنفسه عند قدمي الله ويذرف الدموع ويرفع الصلاة سائلاً إيَّاه بصدق كبير أن يعرفه بما عليه أن يفعله ليخلص. ويبدو أنه ثابر في هذا المنحى إلى أن حظي من إلهه بنعمة أخرجته من مخاض الرهبة والتساؤل إلى ولادة جديدة للتوبة. فذات يوم، إذ كان يطرح على رَّبه همَّ قلبه بدموع وتوسلات، إذ به يسمع صوتاً يقول له: "فرّ، يا أرسانيوس، من صحبة الناس فتخلص". اقتبل أرسانيوس كلام الله، فقام سرَّاً وارتحل. سافر في سفينة إلى الإسكندرية ومنها انتقل إلى بريَّة الإسقيط ليقبل حياة التوحد. عمره كان حوالي الأربعين. إذ كانت السنة في حدود 394م. اقتباله حياة التوحد: في بريّة الإسقيط تعرَّف أرسانيوس على الأب يوحنا القصير، الذي تتلمذ عليه. وتلقَّن منهُ فروض الحالة الجديدة التي جعل نفسه فيها. فحقق في فترة قصيرة، طريق الكمال وفاق بتجلده على أفعال التوبة، كبار شيوخ البريَّة, وكذلك بصبره وشجاعته وتصميمه على مواجهة الأهواء، وإبليس. وكما كان مميزاً بعلمه في العالم، بات في البريَّة مميزاً بتواضعه وتشدده على نفسه. كل هذا جعل أباه الروحي يتبين عمل الله فيه فلم يستبقه طويلاً وتركه يذهب ليتعلم على حدة وحده. متوحِّداً ناسكاً: توغَّل أرسانيوس في البريَّة ليتسنى له أن يكون بمنأى عن خلطة الناس كما طلب منه الله، لازم قلايته، التي كانت مغارة ولم يغادرها. كان يتجنب الزائرين. ويقضي معظم وقته في الصلاة ووجهه متجه نحو الشرق ويداه متجهتان نحو السماء. كان محارباً صنديداً لأهوائه، صواماً، لا يترك نفسه ترتاح من دون تضرع إلى الله السماوي. كانت الدموع رفيقةً له. حتى حين يعمل في شغل الأيدي، لم يكن استغراقه في الإلهيات لينقطع. كان مأخوذاً أبداً بحضرة الله. لهذا السبب كان دائماً ما يستعين بمنديل ليمسح دموعه المترقرقة من عينيه، أثناء العمل وخارج أوقات العمل. سواء بسواء. ذكرُ الموت كان حاضراً لديه دائماً. صرامة أحكام الله في عينيه كانت تزيده رعدة مقدَّسة. رقادُهُ: لما دنت ساعة موته قال لتلاميذه، ومنهم دانيال، ألا يجمعوا حسنات عنه بعد موته، إذ أراد أن يحتفَّ به الفقر في حياته وفي موته معاً. فقط طلب أن يُذكر في الذبيحة الإلهية حتى إذا ما كان قد صنع صالحة في حياته وجدها لدى رَّبه. كذلك أوصاهم ألا يعطوا شيئاً من جسده ليُحفظ بمثابة رفات مقدَّسة. وهدَّدهم إن خالفوه اشتكى عليهم لدى منبر الله. عاش في التواري طويلاً. كذلك طلب أن يربطوا رجليه بحبل ويُجرِّوه إلى الجبل ليدفنوه هناك. ولما بات مستعداً للموت أخذ يبكي فاستغرب تلاميذه وسألوه: "لِمَ تبكي، يا أبانا؟ أأنت أيضاً تخشى الموت كباقي الناس؟" أجاب: "أجل، من دون شك، وهذا الخوف لم يفارقني منذُ أن توحدت". بمشاعر الاتضاع هذه أسلم الروح مكمَّلاً بالفضائل بعدما بلغ الخامسة والتسعين. سنة رُقاده، كما يحسبها الدارسون، هي بين العامين 449- 450م.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14979 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

تذكار ظهور الصليب المقدّس في سماء اورشليم (351م)  إثر وفاة القديس الإمبراطور قسطنطين الكبير، شغل العرش الملكي ابنه قسطنديوس. هذا مال إلى الآريوسية التي تنكّرت لألوهية الرب يسوع ومساواته، في الجوهر، لله الآب. في هذا الإطار جرى ظهور الصليب المقدّس في سماء أورشليم من باب تأكيد الإيمان الأرثوذكسي القويم كما ورد في التراث. ففي أحد العنصرة من السنة 351م والذي وافق في تلك السنة العشرين من شهر أيار، عند الساعة الثالثة صباحاً، أو التاسعة وفق توقيتنا، ظهر رسم صليب الرب يسوع، بأضلاعٍ متساوية، في سماء أورشليم وكان يشعُّ على نحو يتعذّر التعبير عنه، وكان كما قيل أشدُّ بهاءً من نور الشمس. كل الشعب شهد الحدث وأُصيب بالدهش والمهابة والعظمة. بدأ ظهور علامة الصليب فوق الجلجثة حيث كان ربّنا وإلهنا قد صُلب وامتدّت من هناك خمسة عشر فرسخاً. كانت ألوان الصليب ألوان قوس القزح. خرج الناس خارج بيوتهم وأعمالهم ووقفوا يتأمّلون العلامة العجيبة. ثم إن جمهوراً كبيراً اندفع بفرح ورعدة صوب كنيسة القيامة المقدّسة. نقل القديس كيرللس الأورشليمي الخبر إلى مرسلي الإمبراطور قسطنديوس، وحثّه بواسطتهم إلى العودة إلى الإيمان الأرثوذكسي القويم. المؤرّخ سوززمينوس أفاد أنه بتأثير ظهور الصليب المقدّس، اهتدى العديد من اليهود والوثنيين إلى الإيمان الحق فتابوا واعتمدوا. رسالة القدّيس كيرلس رئيس أساقفة القدس (القرن الرابع) إلى الملك قسطنطينوس الكليّ الوقار حول ظهور علامة الصليب من النور في السماء بالقدس: إلى الملك قسطنطينوس أفغوسطوس المحبوب من الله الكليّ الورع من كيرلس رئيس أساقفة القدس: " إفرح بالرّب، لقد وجدت خشبة الصليب الخلاصيّة في القدس في عهد والدك قسطنطين المحبوب من الرّب والمطوّب الذكر. فقد منحت النعمة الإلهيّة لوالدك الذي كان يتحلّى بالورع والوقار ظهور الأماكن المقدّسة المخفيّة. فإليك أيّها الملك الكليّ الوقار يا من فاق ورعك تقوى أسلافك، بالنظر لعظم ورعك نحو الله الوحيد. لذا فقد ظهرت العجائب من السماء وليس من الأرض. إن صليب ربّنا ومخلّصنا يسوع المسيح ابن الله هو ظفر الموت وقد ظهر في القدس مبرقًا بلمعان بهيّ. أذن، في أيام الخمسين المقدّسة هذه ( أوائل أيار) ونحو الساعة الثالثة (التاسعة صباحًا) كان يظهر صليب ضخم مصنوع من النور في السماء فوق الجلجلة، وامتّد حتى جبل الزيتون ولم يظهر لواحد أو إثنين فقط ولكن لكل جماهير المدينة إذ ظهر عيانيًّا. ليس كما كان على البعض أن يعتقدوا، كما ولا ينبغي أن يدور بخلد أحد أن الصليب قد ظهر وأختفى فجأة كالخيال الذي يمر بسرعة، ولكنّه ظل ساعات طويلة فوق الأرض تبصره العين المجرّدة. إذ غلب أشعة الشمس بلمعانه البهي. وأن لم تكن أشعّته أقوى من أشعّة الشمس، حينذاك لغلبته الثانية. حينئذ هرع جمهور المدينة إلى الكنيسة المقدّسة مملوءًا بالفرح الممزوج بالخوف من الرؤيا الإلهيّة. وكان يتكوّن هذا الجمهور من الشباب والشيوخ، والرجال والنساء، ومن سائر أنواع الأعمار حتى الفتيات اللاتي كن يقمن في البيوت من السكّان المحليّين والغرباء مسيحيين كانوا أم أمميّين منحدرين من أماكن مختلفة. وكان الكلّ معًا وبفمٍ واحدٍ يسبحون ربّنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد المجترح العجائب، واعترفوا بالعمل والخبرة ان الديانة المسيحيّة الكليّة الوقار ليست متأتية عن أقوال اقناعية، ولكنّها صادرة عن براهين، والروح غير موعوظ بها من أناس فقط، بل من الله مشهود لنا في السنة الخلاصيّة 351م.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14980 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

النبيّ أيّوب الصدّيق  زمَنُهُ وزمن سِفرِهِ: في خاتمة سفر أيوب الصدّيق، بحسب الترجمة اليونانية المعروفة بالسبعينية، أن المصحف السرياني كتب أن سكنى أيوب كانت في بلاد حوران، على حدود آدوم والعربية وأن اسمه كان يوباب. وقد اتخذ امرأة عربية وكان أبوه زارات، أحد أبناء عيسو، وأمّه بوسوره. لا نعرف الزمن الذي عاش فيه ولا متى كُتب السفر الذي باسمه ولا من كتبه. ثمَّة من يعيده إلى زمن أرميا النبي، وثمَّة من يجعله بعد السبي البابلي وثمَّة من يعتقد أن البيئة والظروف التي يتحدَّث عنها السفر تشبه البيئة والظروف التي عرفها الآباء الأولون. لذلك يميل هؤلاء إلى إرجاعه إلى الألف الثاني قبل الميلاد. هذا بالنسبة لزمن أيوب وسِفرِهِ، أما مسرح الحوادث المصوَّرة في السفر فيبدو أنه الهضبة الواقعة شرقي أو جنوب شرقي فلسطين حيثُ تقع عوص وثيمان وشوَّة ونعمة. أمَّا الكاتب فيظن أنَّه أحد أهل فلسطين. حياةُ أيوب: بحسب سفر أيوب، وكما يبتدئ السفر يخبر: "كان أيوب صالحاً كاملاً يتَّقي الله ويحيد عن الشَّر" (أي1: 1). ولأنه كان كذلك وفق فهم الأقدمين، باركه الله ومنَّ عليه بخيرات جزيلة. أنجب سبعة أبناء وثلاث بنات. كان خدمه كثيرين جداً. وكانت له من الغنم والجمال والبقر والأتن أعداد هائلة قياسياً بثروات ذلك الزمن. والسفر يقول بكلمة أنه كان "أعظم أبناء المشرق قاطبة" (أي1: 3). إلى ذلك كان أيوب يحرص على تقديس بنيه أي على تطهيرهم والتكفير عمَّا يمكن أن يكون قد بدر عنهم من إساءات إلى الله. "فكان ينهض مبكِّراً في الصباح ويُقرِّب محرقات على عددهم قائلاً: لئلا يكون بنيّ قد أخطأوا في قلوبهم وجدَّفوا على الله. تجربةُ أيوب: برُّ أيوب وتُقاه، أثار رغبة الشيطان في إبعاد أيوب عن الله وإسقاطه في الخطيئة. فاستأذن الله بإخضاع أيوب للتجربة بحجّة أن أيوب يسلك في البرّ ليس مجاناً بل لأنه يتوخىَّ الربح أولاً. فلأنه ينتفع من الله يتقيه، وهو يتقيه من باب التأمين على نفسه وعلى بنيه وخيراته. بسماح من الله، جرَّب الشيطان أيوب دون المساس بحياته (دون تعريضه للموت). فأَفقَدَ أيوب كل ما يملك. ظناً منه أن أيوب سيجدف على الله، لكن خابت ظنون المجرِّب. فلجأ إلى شخص أيوب، فضربه بقروح من رأسه حتى أخمص قدميه. وفي هذه التجربة نجح إبليس، فقد وقع أيوب في التجربة ولعن يوم مولده (أي3: 1). هذا كون أن أيوب كان ينظر في عين نفسه على أنَّه بار ولا يستحق كل ما يتعرض إليه. توبة أيوب: أخيراً كلَّم الرّب الإله أيوب من العاصفة (أي1:38) "من ذا الذي يُظلم القضاء بكلام مجرَّد من المعرفة؟" (أي38: 2). "أتشك في قضائي أو تستذنبني لتبرِّر نفسك؟" (أي8:40). ثمَّ يورد الرَّب في صيغة أسئلة كل تدابيره في خلقه ليوحي لأيوب بكل الحكمة التي برأ بها الخليقة والدقَّة المتناهية في إثبات أحكامه. والنتيجة عاد أيوب إلى نفسه ليجيب: "انظر، أنا صغير فبماذا أجيبك؟ ها أنا أضع يدي على فمي. لقد تكلّمتُ مرَّة ولن أُجيب ومرَّتين ولن أُضيف" (أي4:40) ثمَّ استدرك وقال لرَّبه: "حقاً لقد نطقتُ بأمورٍ لم أفهمها وبعجائب تفوق إدراكي... بسمع الأذن سمعتُ عنك والآن رأتك عيني، لذلك ألوم نفسي وأتوب معفِّراً ذاتي بالتراب والرماد" (أي3:42،5- 6). عودة أيوب إلى رشده بنعمة الله: أخيراً رضي الله عن أيوب فشفى قروحه التي كان قد ابتلاه بها الشيطان، وردَّه من عزلة منفاه (أي42: 10) وضاعف كل ما كان له من قبل وبارك آخرته أكثر من أولاه.  |

||||