|

|

|

|

|

|

رقم المشاركة : ( 14421 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

سؤال لماذا لا يستجيب الله لطلباتنا أحيانًا؟  استوى الشيخ على كرسيّ قرب الموقد يستدفئ، فيما أخذ الشابّ استفانوس يضع بعض قطع من السكر في فنجان الشاي، ويقدّمه باحترام شديد إلى الشيخ، وهو يقول: - يا أبي القدّيس، لديّ سؤال يتردّد كثيرًا على خاطري، وكم أودّ لو أجد له جوابًا شافيًا. - ابتسم الشيخ، وقال: هاتِ ما لديك. - السؤال : لماذا لا يستجيب الله لطلباتنا أحيانًا؟ - زفر الشيخ متنهّدًا، وقال: آه، يا بنيّ، لا بدّ أن أوضّح لك أمرًا في غاية الأهمّيّة: لكي يستمع الله لك، يجب أن تسمع، أنت أيضًا، له. فأنت عندما لا تستمع إلى صوت الربّ، أو بالأحرى، لا تطيعه، فكيف ترجو، إذًا، أن يستجيب هو لصلواتك ويلبّي لك احتياجاتك؟!! إنّي أتساءل، وأرجو أن تتساءل، أنت أيضًا، معي: هل نسمع نحن نداء لله لنا؟ وإن كنّا، فعلاً، نسمع له، حقّ لنا أن نتساءل لماذا لا يستمع هو لنا؟! ولكن ما يحدث، يا بنيّ، أنّنا لا نصغي إلى لله، ولذلك، هو بالمقابل، لا يسمع صوتنا، وهذه هي العلّة الأساس لعذاباتنا وآلامنا. وأرجو أن تنتبه، هنا، إلى أنّي أعني بكلمة إصغاء الطاعةَ لوصاياه. إنّ عدم طاعتنا للمسيح، للكنيسة، للشريعة الإلهيّة، للإنجيل المقدّس، مردّه عدم تقوانا وقلّة إيماننا، بالإضافة إلى استهزائنا وسخريّتنا من الحياة المسيحيّة بعامّة. ولكنّ الله هو الوحيد الوحيد الذي لا يُستهزَأ به، وهو الوحيد الوحيد، أيضًا، الذي لا يُضحَك عليه ولا يُخدَع. يطيل الربّ يسوع أناته وينتظر ويتمهّل ويمهل. بيد أنّنا لا نكفّ عن الخطأ، ولذلك تنتظرنا، من دون أدنى ريب، نار تلتهمنا وما جمعناه من مادّيّات. تشبه الحياة الزمنيّة الحاضرة القشّ السهل الاحتراق، وأعني بذلك الخطيئة المتفشّية في النفوس، هذا القشّ الذي سرعان ما تذرّيه ريح الربّ، فلا يتبقّى لنا منه سوى دينونة قاسية لا ترحم! فهل يلمس الله طاعتنا لكي يستجيب، هو أيضًا، لطلباتنا. بل، وأتجاسر على القول لكي يطيع طلبنا، ويلبّي احتياجاتنا؟ هل تنتظر منه أن يعتقنا من أمراضنا المزمنة المستعصية، أو أن ينقذنا من وعيد الحروب الفتّاكة المدمّرة، أو أن ينجّينا من الجفاف أو الجوع أو العطش سواء للإنسان أو للحيوان؟! ماذا يجد الربّ في كلّ فرد منّا؟ في عائلاتنا؟ في مجتمعنا؟ في كنيستنا؟ الكلّ يجري خلاف ما يريد، والجميع يعيشون عكس ما يشتهي. إنّه لا يجد سوى العصيان في كلّ مكان. فلا أحد، نعم لا أحد، يعمل الصلاح كما حدّده هو في إنجيله المقدّس، أو ما ثبّتته الكنيسة القويمة الرأي. وهذا، بالضبط، ما ترنّم به، يومًا، صاحب المزامير حين قال: “أطلّ الربّ من السماء على بني البشر ليرى هل من فاهم أو طالب لله. ضلّوا كلّهم جميعًا وتدنّسوا. ليس من يعمل صلاحًا كلاّ ولا واحد” (مزامير 13: 2-3). الشباب، اليوم، لا يريدون أن يسمعوا شيئًا عن المسيح أو عن الكنيسة، لأنّهما يكشفان لهم اعوجاجهم بقولهما: “لا يليق أو لا ينبغي” لِما يتصرّفونه في حياتهم سواء المادّيّة منها أو الشهوانيّة أو الجسديّة. أولادنا، اليوم، يتخوّفون كثيرًا من سماع أيّ شيء عن المسيح أو عن تعاليمه، وعندما يكبرون قليلاً، ويجتازون إلى المرحلة الثانويّة، يزداد تخوّفهم، فيبتعدون من الله لئلاّ تمسي هذه التعاليم حواجز لهم حيال رغباتهم وغرائزهم. كم من رجال، في هذا العصر، يؤثرون الحياة الدنيويّة بمغرياتها كلّها، خاضعين لشهواتهم الجسديّة من دون أدنى رادع، ومفضّلين مصالحهم الشخصيّة على حياتهم الروحيّة. عادت الكنيسة بالنسبة إليهم غير ضروريّة، إنّها لا تروق لهم و”ليست على مزاجهم”؛ إنّها ثقيلة. ولذلك، فهم يفضّلون قضاء أوقاتهم إمّا بصيد الأسماك أو الركض، هنا وهناك، وراء اصطياد الطيور، أو يعرّضون أبدانهم لحمّام شمسيّ، أو ينطلقون في نزهة جميلة سواء بحريّة كانت أو برّيّة، هذا كلّه على حساب التردّد إلى الكنيسة ليؤدّوا الشكر لله الذي أغدق عليهم بعطاياه في الأسبوع الفائت، وأن يتوسّلوا إليه ليبارك لهم أسبوعهم الجديد المقبل. ماذا نقول؟ إنّهم يستكينون لتجديفهم وبذاءتهم وتصرّفاتهم غير اللاّئقة والعديمة الحشمة والأدب. كذلك الحال بالنسبة إلى زمرة من النساء اللاّئي يرغبن، بدورهنّ، أن يعشن حياتهنّ الخاصّة من دون الله، بعيدًا عن الكنيسة وأسرارها، غارقات في متاهات اللذّات، معتبرات الزنى أمرًا مشرَّعًا ومبدأ أساس لحياتهنّ. وهكذا نجد أنّه لا الشباب ولا الأولاد ولا الرجال ولا النساء ينتمون إلى الجماعة المسيحيّة الحقّة التي تهدف إلى العيش بخوف الله. إنّهم يتحاشون التحدّث عن الله، لأنّ الحديث عنه “موضة قديمة، حديث مملّ، لا مكان له في اجتماعاتهم الصاخبة”. ورغم هذا كلّه، فالربّ لا يفتأ يقول لهم: “يا أولادي، أنا حاضر، أنا أنتظر دعوتكم، وأنا مستعدّ لأهرع إليكم أن ناديتموني”. والآن، ما هو جواب الربّ، برأيك، إزاء هذا جميعه؟ وأيّ أُذُنٍ يميل ليسمع ابتهالنا أو طلبنا؟ وكيف سينصت إلى صوت تضرّعنا نحن عادمي التّقى؟ ما هو، برأيك، موقف الربّ من فتاة شابّة جميلة تظهر أمامك في الشارع، أو حتّى في الكنيسة، وهي نصف عارية؟ وماذا سيقول الربّ عن شباب مستهتر جانح نحو السيّئات، وقد نسي أن يقصّ شعر لحيته، فتركها بلا ترتيب ولا نظافة؟ وكيف ينظر الربّ إلى المجدّفين الملحدين، الذين يسمّمون عقول الكبار والصغار على حدّ سواء؟ أتراه لا يئنّ على الخاضعين للذّات الجسديّة الذين يشرّعون الحرام ويحلّلون البغاء؟ ألا يتأسّف لحال المسنّين المتراخين اللاّهين عن قضاء آخر أيّامهم بتوبة وصلاة؟ ألا يدمّع أمام بيوت الزنى والعهارة؟ وماذا سيقول على الأزواج الذين يرفضون إنجاب الأطفال لأنّهم “لا وقت لديهم لتربيتهم”؟ وماذا سيقول، أيضًا، عن الإكليريكّين الذي استبدلوا لباسهم الوقور بآخر علمانيّ حتّى بتّ لا تعرف الكاهن من الشخص العاديّ؟ أين هي البتوليّة؟ أين هو التعقّل؟ أين هو الإمساك؟ أين هو الصوم؟ أين هي الصلاة؟ أين هو الزواج الطاهر كسرّ مقدّس؟ أين هي المحافظة على العائلة كجسد مصغَّر لجسد المسيح، الكنيسة؟ أين هو الاعتراف، وأين هي التوبة؟ أين هو الالتزام الكنسيّ والمناولة المقدّسة؟ أين هو احترام التقليد الكنسيّ من قبل الإكليريكيّين والشعب سواء بسواء؟ أتطلب، بعد هذا كلّه، أن يرحمنا الربّ؟ أتطلب أن ينعم علينا بأمطار أيّام القحط والجفاف؟ وهل تطلب أن يحمل عنّا أمراضنا ويرثي لضعفاتنا، أو أن يحلّ السلام على أرضنا، أرض الشقاء هذه؟ أظنّ، يا ولدي، أنّ الله محقّ إن لم يسمع لنا أصواتنا وطلباتنا، لأنّنا نحن أرغمناه على ذلك. هو رحيم بطبعه، ولكنّه ديّان عادل أيضًا، ولذلك يجيبنا على لسان سليمان الحكيم قائلاً: “إلى متى أيّها الأغرار تحبّون الغرارة، والساخرون يبتغون السخرية، والجهّال يبغضون العلم. ارتدّوا لتوبيخي، فإنّي أفيض عليكم من روحي وأعلّمكم كلامي. لكن إذ قد دعوت فأبيتم ومددت يدي فلم يكن من يلتفت، واطّرحتم كلّ مشورة منّي، وتوبيخي لم تقبلوه، فأنا، أيضًا، أضحك عند عطبكم، وأستهزئ عند حلول ذعركم. إذا حلّ كعاصفة ذعركُم، ونزل عطبكم كالزوبعة، وحلّ بكم الضيق والشدّة، حينئذ يدعونني فلا أجيب. يبتكرون إليّ، فلا يجدونني بما أنّهم مقتوا العلم، ولم يؤثروا مخافة الربّ، ولم يقبلوا مشورتي، واستهانوا بكلّ توبيخ منّي. فيأكلون من ثمرة طريقهم، ومن مشوراتهم يشبعون. إنّ ارتداد الأغرار يقتلهم، وترف الجهال يهلكهم، والسامع لي يسكن في دعة مطمئنًّا من ذعر السوء” (أمثال 1: 22-32). ولكن، يا ولدي، يبقى السؤال الأهمّ: هل ستقوم بهذا كلّه وتتعهّد به؟ ما قولك في هذا؟ أرجو أن يكون جوابك إيجابيًّا، فتجد الله، ويجدك هو، لتعيش معه إلى الأبد ابنًا صالحًا رضيًّا. |

||||

|

|

|||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14422 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القدّيس متى الرسول الإنجيلي  (+ القرن الأول): هو أحد الرسل الاثني عشر (متى 3:10، مرقص 18:3، لوقا 15:6). اسمه متى أي "عطية اللّه". واسمه العبراني لاوي بحسب ما جاء في إنجيل لوقا (27:5) وفي إنجيل مرقص "لاوي بن حلفى" (14:2). كان عشّاراً، جابياً للضرائب في كفرناحوم، المدينة التي كان الرّب يسوع المسيح مقيماً فيها في بلاد الجليل. وفي كفرناحوم أي في محل الجباية، في مكان عمله، حيث يحصّل مأمور الحكومة الرومانية الضرائب على البضاعة المنقولة من بلاد إلى بلاد، دعاه الرّب يسوع بقوله "اتبعني" "فترك كلّ شيء وقام وتبعه" (لوقا 27:5-28). متّى يتحدث عن دعوة يسوع له كما لو كان يتحدث عن إنسان غريب لا يعرفه. هكذا عرض للأمر: "فيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني، فقام وتبعه" (9:9). متّى يذكر أصله جيداً. يعرف من أي جب أخرجه يسوع. وهو الوحيد بين الإنجيليين الثلاثة الذي يقدّم نفسه في لائحة الرسل الاثني عشر لا كمتى وحسب بل كمتى العشّار (10:3). ثم أن لاوي احتفى بالرّب يسوع فصنع له في بيته ضيافة كبيرة. في هذه الضيافة التي حضرها جمع من العشّارين والخطأة تفوّه الرّب يسوع بقوله المأثور: "لا يحتاج الأصحّاء إلى طبيب بل المرضى، لم آت لأدعو أبراراً بل خطأة إلى التوبة" (مرقص 17:2، لوقا 31:5). قال ذلك في معرض ردّه على الكتبة والفريسيين الذين تذمرّوا: "ما باله يأكل ويشرب مع العشّارين والخطأة" (مرقص 16:2). أمران يلفتانا في رواية متى: - الأول إحجامه عن إضفاء طابع العظمة على الضيافة وعدم نسبتها إلى نفسه بشكل صريح كما نسبها مرقص ولوقا إلى لاوي مباشرة. وفي ذلك خفر. - الأمر الثاني إيراده القول السيّدي، دون الإنجيليين الآخرين، بتوسّع. "لا يحتاج الأصحّاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلّموا ما هو. إني أريد رحمة لا ذبيحة. لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطأة إلى التوبة" (متى 12:9-13) فالقول الزائد "اذهبوا وتعلّموا ما هو. إني أريد رحمة لا ذبيحة"، إلى جانب كونه يدين الكتبة والفرّيسيين - لاسيما وأن الشق الثاني منه مأخوذ من نبوءة هوشع (6:6) - فإن متى حسّاس له وضنين به لأنّه يعرف جيّداً ما فعلته به رحمة الله وأنّه بالنعمة مخلّص بالإيمان وهذا ليس منه، "هو عطية الله" كما يقول الرسول بولس في أفسس (8:2). وهذا ما يبرّر أيضاً دعوة متى العشّارين والخطأة، أصحابه، إلى العشاء، فرحمة الله مسكوبة على الجميع. أولم يكن متى الوحيد الذي أورد قول يسوع: "إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله" (متى 31:21) ؟ ورافق متى الرسول الرّب يسوع في تنقلاته وبشارته وعاين عجائبه قبل الصلب وبعد القيامة. كما كان في عداد الرسل الذين كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم، أم يسوع، وإخوته بعد الصعود (أعمال الرسل 13:1-14). أما بعد العنصرة فثمة من يقول انه توجّه إلى بلاد مصر والحبشة وبشّر هناك، وهناك استشهد. وثمة من يقول أنه بشّر في بلاد الفرس وأنه هدى عدداً كبيراً من الوثنيين إلى الإيمان ورقد بسلام في الرب. أما البطريرك مكاريوس الزعيم، عندنا، فيقول عنه أنه اقتبل الشهادة بحريق النار في مدينة منبج الشام وتوفي رسولاً وشهيداً. وهذه المعلومة مأخوذة، فيما يبدو، من السنكسارات القديمة. إنجيل متى: أما إنجيل متى فلعلّه كتب في الثمانينات من القرن الأول. وجّهه صاحبه لمنفعة المؤمنين من أصل يهودي في فلسطين أو سورية أو فينيقية أو غير مكان. الشهادات القديمة تفيد أنه كتب بالآرامية ثم نقل إلى اليونانية. ولكن، لا أثر موجود للنسخة الآرامية ولكن يذكره بعض الآباء القدّيسين. يمتاز بكون كاتبه طويل الباع في علم الكتاب المقدّس، وهو بارع في فن التعليم وتقريب يسوع من سامعيه. ولعلّ مسكه للسجلات في مهنته كعشّار ساعده على جمع مواد إنجيله وتنسيقها بما يتلاءم والغرض التعليمي والعملي الذي من أجله جمعها. تنشد له الكنيسة المقدّسة في صلاة الغروب ما يختصر سيرته الروحية: "أيها الرسول إن الفاحص قلوب البشر، لما رأى بسابق معرفته الإلهية عزمك الإلهي، أنقذك من عالم الظلم وجعلك، حينئذ، نوراً لكل العالم، آمراً إياك أن تضيء وتنير أقطار المسكونة. وهو الذي استأهلت أن تكتب إنجيله الإلهي علانية فإليه ابتهل أن ينير ويخلص نفوسنا".  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14423 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القدّيس فيليبس الرسول  القدّيس فيليبس الرسول (القرن الأول للميلاد): هو أحد الرسل الإثني عشر. الإنجيليين الأربعة ذكروه، ولكن يوحنا الحبيب ذكره أكثر من غيره ربما لأنه كانت تربطه به روابط صداقة. يبدو من النصوص الكتابية أن فيليبس كانت له صلة بيوحنا المعمدان قبل أن يعترف بالرّب يسوع. وقد يكون واحداً من تلميذي يوحنا المعمدان اللذين سمعا معلّمهما يقول عن الرّب يسوع: "هوذا حمل الله" فتبعاه (يوحنا35:1). والتلميذ الآخر كان أندراوس المعرّف عنه في التراث بأنه المدعو أولاً. كان فيليبس من نفس مدينة اندراوس وبطرس التي هي بيت صيدا (يوحنا44:1). والاثنان، فيليبس واندراوس، يظهران، أحياناً، متلازمين كما في الإصحاحين السادس والثاني عشر من إنجيل يوحنا. لذا يغلب أنهما كانا صديقين وأنهما كانا يشكّلان مع آخرين شبه حلقة تدرس الشريعة والأنبياء، وتتناظر في مزايا المسيح الموعود وتنتظر تمام الوعد لإسرائيل. كما يبدو نثنائيل ذا صلة بالحلقة، فإن فيليبس، بعدما اهتدى إلى الرّب يسوع، أخذ يبحث عن نثنائيل، ولما وجده قال له: " قد وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع بن يوسف الذي من الناصرة "، ثم جاء به إلى يسوع. شخصية فيليبس في إنجيل يوحنا تبدو كشخصية توما: شخصية حارّة عفوية واقعية وعملية تؤكد الخبرة الذاتية والحسّ أكثر مما تؤكد التصديق بالكلمة. من هنا قوله لنثنائيل لما أبدى اعتراضاً على أنه لا يمكن أن يكون من الناصرة شيء صالح، "تعال وانظر". ومن هنا أيضاً امتحان الرب يسوع له قبل تكثير الخبز وإطعام الجموع: "من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء. وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيليبس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كلّ واحد منهم شيئاً يسيراً" (يوحنا5:6-7). ومن هنا أيضاً انتهار الرّب يسوع له بعد اعتراضه على قول السيّد عن الآب "من الآن تعرفونه وقد رأيتموه". فقال له فيليبس "يا سيد أرنا الآب وكفانا"، فانتهره الرّب يسوع قائلاً: "أنا معكم زماناً هذه مدّته ولم تعرفني يا فيليبس. الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب. ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيّ" (يوحنا 14). لقد كان ذهن فيليبس لصيق الحسّيات، وكان توجه الرّب يسوع أن يحرّره منها ويرفعه إلى مستوى الروحيّات، مثله مثل توما الرسول وسواه من الرسل عموماً. يخبرنا التسليم الكنسيّ، أن بعد الصعود والعنصرة، بشّر في آسيا الصغرى وأنّه توجّه إليها برفقة برثلماوس الرسول وأخته في الجسد، مريمني. ويبدو أنه حقق نجاحاً كبيراً هناك حتّى أنّه هدى للمسيح امرأة حاكم آسيا المدعو نيكانور. ولكن ألقى عليه الوثنيون القبض في هيرابوليس في فيرجيا فجرّوه وصلبوه رأساً على عقب. وإذ أسلم الروح، اهتزّت الأرض كما من غضب الله فتخشّع الوثنيون الحاضرون وأعلنوا إيمانهم بالمسيح. وقد رقد فيلبس، فيما يظن، في الثمانينات من القرن الأول، ونقلت رفاته، فيما بعد، إلى رومية.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14424 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

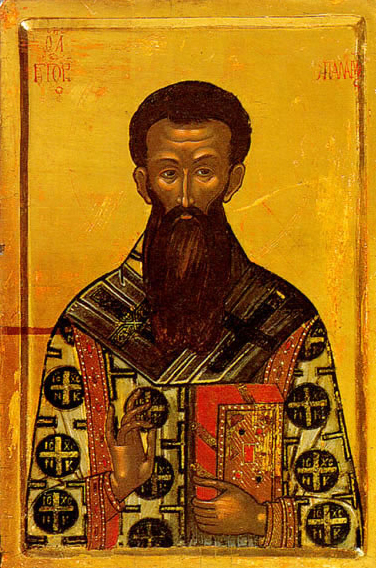

أبونا الجليل في القدّيسين غريغوريوس بالاماس…  أبونا الجليل في القدّيسين غريغوريوس بالاماس العجائبي رئيس أساقفة سالونيك (+1359م) • أهله مهاجرون مقرّبون من القصر: ولد القدّيس غريغوريوس بالاماس في مدينة القسطنطينية في العام 1296 للميلاد. كان من عائلة من النبلاء. أبوه وأمه مهاجران من بلاد الأناضول، تركاها إثر غزوة الأتراك لها. كان أبوه عضواً في مجلس الشيوخ مقرّباً من الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني باليولوغوس. يروى عن أبيه أنه كان يمارس الصلاة القلبية ويغيب عما حوله حتى في محضر الإمبراطور. وقد كان يحدث أن يطرح عليه أندرونيكوس سؤالاً فلا يجيبه لأنه كان غارقاً في صلاته. ويبدو أنه صار راهباً واتخذ اسم قسطنديوس عندما أحس بدنو أجله. أما أمّه فكانت هي الأخرى تقيّة، حادة الذكاء، تتمتّع بمواهب جمّة. وقد كان لها على ابنها أطيب الأثر. كما اقتبلت هي أيضاً الحياة الرهبانية. كان لغريغوريوس أربعة أخوة، أختين وأخوين. وإثر وفاة أبيه تعهّد العائلة الإمبراطور أندرونيكوس. وهكذا تيّسر لغريغوريوس أن يحصّل قدراً وافراً من العلم الدنيوي. كما أمضى سنواته حتى العشرين أو الثانية والعشرين في القصر الملكي. يروى عنه أنه كان صعباً عليه، أول أمره، أن يحفظ غيباً فكان يركع ثلاث مرات ويصلّي لوالدة الإله صلاة حارة. وبمعونتها توصّل إلى الحفظ عن ظهر قلب بسهولة. درس البيان والخطابة والطبيعيات والمنطق. وقد أبلى في الفكر الفلسفي بلاء حسناً، لاسيما في المنطق الأسطوري حتى كان يبدو لمعلميه وكأنهم يسمعون فيه أرسطو بعينه. • لا للوظيفة، نعم للدير: لم تُغرِ غريغوريوس نجاحاته ولا كانت له في دنيا الوظائف العامة طموحات. لذا حوّل طرفه ناحية أخرى، تحرّك صوبها قلبه بكليته: الرهبنة. اعتاد قبل ذلك أن يلتقي رهباناً ينحدرون من الجبل المقدّس (آثوس). وكان هؤلاء يرشدونه إلى الابتعاد عن العالم ويشجّعونه على الذهاب إلى الجبل المقدس. كما كانوا يوصونه بالتروّض على أتعاب الفضيلة قبل ترك العالم. وهكذا بدأ بالسلوك بالفقر إلى حد أن بدأ من حوله يظنّون أنّه فقد عقله. وقد كان له في شخص ثيوليبتوس، أسقف فيلادلفيا العتيد، خير أب روحي ومعلّم حثّه ونشّأه على يقظة القلب والصلاة النقية. • من العائلة إلى الرهبنة: أخيراً عزم غريغوريوس على ترك العالم والانصراف إلى الحياة الرهبانية الملائكية. ولمّا كان بكر أخوته وصاحب الكلمة الأولى في العائلة محل أبيه، فقد رأى أن الحل الأوفق يتمثّل في أن يترك هو وأمّه وأخواه وأختاه والخدم العالم، ويقتبلوا الحياة الديرية. وهكذا كان: توزعت الأم والأختان والخدّام على أديرة في القسطنطينية، وارتحل غريغوريوس وأخواه، مكاريوس، وثيودوثيوس، إلى الجبل المقدّس (آثوس). وكان ذلك في العام 1316 للميلاد. • في عهدة أب هدوئي: نزل غريغوريوس وأخواه في مكان قريب من دير فاتوباذي في الجبل المقدّس، ووضعوا أنفسهم في عهدة أب هدوئي يدعى نيقوديموس. الهدوئية هي طريقة رهبانية نسكية تتمثّل في حياة نصف مشتركة يتحلّق فيها الرهبان حول شيخ روحاني فيسلكون في النسك والصلاة ويذهبون في السبوت والآحاد إلى الدير الذي يعتبر اسقيطهم من توابعه ليشتركوا في الخدم الليتورجية وسرّ الشكر. أمضى غريغوريوس في هذا الموضع ثلاث سنوات قضاها في الصلاة والصوم والسهر. كان ذكر والدة الإله لديه دائماً، يستعين بها على نفسه. ويذكر مترجم سيرته أنه فيما كان يصلّي مرةً، ظهر له يوحنا اللاهوتي، شيخاً وقوراً، وقال له: " لقد أرسلتني إليك ملكة الكل والفائقة القداسة لأسألك لما تصرخ إلى الله في كلّ ساعة: أنر يا رب ظلمتي! أنر ظلمتي؟! فأجاب غريغوريوس: وماذا أطلب أنا الممتلئ أهواء وخطايا غير الرحمة والاستنارة لأدرك مشيئة الله القدّوسة وأعمل بها؟ فقال له الإنجيلي: إن سيّدة الكل تقول لك بواسطتي أنها جعلتني معها معيناً لك في كل شيء. فسأله غريغوريوس: وأين تريد أم ربي أن تساعدني؟ أفي الحياة الحاضرة أم في الآتية؟ فأجاب يوحنا اللاهوتي: في الحياة الحاضرة والآتية معاً". • إلى اللافرا فإلى الصحراء: توفي أخو غريغوريوس الأصغر، ثيودوسيوس، وكذا نيقوديموس الشيخ فانتقل غريغوريوس وأخوه الثاني، مكاريوس، إلى دير اللافرا الكبير الذي كان أول دير في الجبل المقدّس (آثوس)، والذي أسسّه القدّيس أثناسيوس الآثوسي في القرن العاشر للميلاد. بقي غريغوريوس في اللافرا ثلاث سنوات ساد خلالها بنعمة الله والجهاد المرير والنسك الشديد لا على أهوائه وحسب، بل حتى على ضرورات الطبيعة. فلقد حارب النعاس وتغلّب عليه إلى حد أنه بقي ثلاثة اشهر بلا نوم إلا قليلاً من الراحة بعد الطعام حتى لا يفقد عقله صوابه. بعد ذلك خرج غريغوريوس إلى الصحراء طالباً المزيد من الخلوة والهدوء، فاستقر حيناً في اسقيط يدعى "غلوسيّا " حيث تتلّمذ لناسك شهير في الهدوئية اسمه غريغوريوس البيزنطي، فأخذ عنه الأسرار الفائقة للصلاة العقلية ولرؤية الله السامية. وقد اكتسب خلال إقامته في هذا الاسقيط تواضعاً عميقاً اقترن بمحبّة لا توصف لله والقريب. كما ساعدته الخلوة والهدوء على تركيز العقل في القلب، والدعوة باسم الرّب يسوع بنخس، فأضحى كلّه صلاة، وصارت الدموع العذبة تتدفّق من عينيه كمن معين ماء لا ينضب. لم تطل إقامة غريغوريوس في هذا الاسقيط أكثر من سنتين أو ثلاث، غادر بعدها إلى تسالونيكي بسبب غارات القراصنة الأتراك (1325م)، وكان بصحبته اثنا عشر راهباً من الأخوة. • الهدوئية العامة: في تسالونيكي، اشترك غريغوريوس لبعض الوقت في حلقة روحية كان يقودها ايسيدوروس، بطريرك القسطنطينية العتيد وأحد تلامذة القدّيس غريغوريوس السينائي. الفكرة من هذه الحلقة كانت أن الروحانية الهدوئية ليست للرهبان وحدهم بل لعامة المؤمنين أيضاً. وعلّيه سعى غريغوريوس وايسيدوروس إلى نشر ممارسة صلاة الرّب يسوع بين الناس من حيث هي الأداة الأولى لتفّعيل نعمة المعمودية. • مثال في الفضيلة: سيم غريغوريوس كاهناً وهو في سن الثلاثين (1362م). ثم انتقل إلى منطقة فاريا الواقعة على الحدود بين مقدونيا وتراقيا واستقر في إحدى مغاورها الجبلية نظير النسّاك القدامى. هناك، فيما يبدو، قسى على نفسه أشد القسوة، فكان لا يخرج من قلايته خمسة أيام كاملة في الأسبوع إلا السبت والأحد ليشترك في خدمة الأسرار الإلهية وينفع إخوته بكلام روحي. وقد تركت هذه المرحلة من حياته بصماتها على صحته البدنية فأصيب بمرض في الأمعاء. كان الرهبان والنسّاك في منطقة فاريا ينظرون إلى غريغوريوس كمثال لحياة الفضيلة لأن حياته الملائكية، على حد تعبير مترجمه، " كانت تدهش الجميع وتدخلهم في نشوة "، وكذا كلامه وحكمته الإلهية الفائقة. كما "كان يظهر في بعض الأحيان يقظاً متجهاً كلّه إلى الله مغتسلاً بدموعه العجيبة، وأحياناً أخرى كان وجهه يظهر بشكل فائق الطبيعة بهياً لامعاً ممّجداً بنار الروح القدس، خاصة عندما كان يخرج من القدّاس الإلهي أو من هدوء صلاته في القلاية". • إلى آثوس من جديد: لم يطل المقام بغريغوريوس في فاريا أكثر من خمس سنوات، إذ اضطّر تحت غارات الصربيين إلى العودة إلى الجبل المقدس (آثوس) حيث نزل في منسك القدّيس سابا التابع لدير اللافرا الكبير، والرابض فوق أكمّة تعلو على الدير ويحتاج قاصدها إلى ساعة سيراً على الأقدام ليصل إليها. هناك انصرف غريغوريوس إلى تواصل أعمق وربّه، فبلغ معاينة الله في نور الروح القدس والتألّه. هنا يروي مترجمه أنه فيما كان ذهنه مرة ملتصقاً بالله " أخذه نعاس خفيف فعاين الرؤيا التالية: ظهر وهو يمسك بيديه وعاء مملوءاً حليباً. وقد أخذ الحليب فجأة يفيض كنبع وينسكب خارج الوعاء. ومن ثم ظهر وكأنه استحال خمرة ممتازة زكيّة الرائحة... فجأة ظهر له إنسان نوراني بلباس عسكري وقال له: لما لا تعطي يا غريغوريوس للآخرين بعضاً من هذا الشراب العجيب المنسكب بغزارة، بل تتركه يذهب هدراً؟ ألا تعلم أنه هبة من الله ولن ينضب أبداً؟ فأجاب غريغوريوس: لا طاقة لي على منح مثل هذا الشراب لأحد ولا يوجد من يطلب مثل هذا النوع من الشراب. أجابه الرجل: وإن لم يكن ثمة من يسعون في طلب في مثل هذه الخمرة، في الوقت الحاضر، فإن عليك أن تعمل وسعك ولا تتهاون في تقديمه للآخرين. أما الإثمار فمتروك لله". هكذا أيقن غريغوريوس أنه قد آن الأوان لمباشرة عمل كتابي يفيد منه من يحرّك الله قلوبهم. • بعض مقولاته: كتابات القدّيس غريغوريوس عظيمة الأهميّة. لذا، وإكمالاً للفائدة، نورد بعض مقولاته. يقول أنه متى اعتزل الإنسان العالم واستغرق في النشوة الكاملة للروح، فإن الله يكشف له ذاته. إذ ذاك تنشقّ الظلمة ولا يبقى غير نور الله يدعونا إليه مؤطراً بنار معتمة. هذا النور هو الله نفسه. فإن صلّى المرء بمنتهى البساطة في القلب وكرّر الكلمات "ربي يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني" أيضاً وأيضاً، فإنه يؤدّي، بذلك، العمل الفائق الذي من أجله خُلق، لأنه سيجد نفسه أخيراً في دائرة الضوء الذي أشرق على قمة ثابور يوم التجلّي الإلهي. كان غريغوريوس يرى الكون مشحوناً بطاقة (energy) التجسّد الإلهي، وكذا بجمال العذراء مريم. في عينه أن الأرض موضع إلهي جماله يكاد لا يحتمل. فإن نور التجلي لم يكف عن السطوع. وثمة قدّيسون يعاينون هذا النور، بعدما جاء المسيح في الجسد، بحراً لا حدّ له يفيض بصورة عجيبة من شمس وحيدة هي جسد المسيح. يقول: "في الاسم القدّوس، طاقة إلهية تخترق قلب الإنسان وتغيّره متى انبثّت في جسده". وكان يؤمن أن ثمة نَفَساً إلهياً معطى للناس يتحرّك في أجسادهم المادية، والجسد يقتني القدّاسة بهذا النَفَس الإلهي المنسكب فيه، وأن الجسد كالنَفْس مخلوق على صورة الله وهو ليس شراً بحال. وللقدّيس غريغوريوس قول مأثور عن أهميّة الجسد " إن الإنسان بفضل كرامة الجسد المخلوق على شبه الله هو أسمى من الملائكة ". كان يقول أنه من النفس تنسكب في الجسد طاقة إلهية بصورة متواصلة وأن الملائكة وإن كانوا أدنى إلى الله فلا أجساد لهم تنسكب فيها الطاقة الإلهية على هذا النحو. وعنده أن الإنسان يصبح إلهاً متى انكب على التأمل وعاين في موضع القلب نور التجلّي المتوهج. هذا ومع القدّيس غريغوريوس انتهى الجدل الذي طالما كان قائماً بين قائل بإمكان إدراك الإنسان لله وقائل بخلاف ذلك. فيما أن نعمة الله قد صار بالإمكان معاينتها في النور غير المخلوق المتدفّق في "موضع القلب "، وبما أن الرهبان، ولاسيما القديسين، يتمتّعون بهذه النعمة، في أعمق تأملاتهم، لذا يخلص غريغوريوس إلى أن الله بات بالفعل قابلاً للمعاينة لأنه هو إياه هذا النور. ومع ذلك يبقى الله، إلى الأبد، غير منظور، يبقى في جوهره كذلك. بكلام آخر، الله معروف في ذاته، في شخصه كنور غير مخلوق، لا في جوهره. بكلمات القدّيس غريغوريوس نفسه: "ليس لنا أن نشترك في الطبيعة الإلهية، ومع ذلك، وبمعنى من المعاني، لنا أن نشترك، وبيسر، في طبيعة الله، لأننا ندخل في شركة معه، فيما يبقى الله تماماً وفي الوقت نفسه بمنأى عنا. لذا نؤكد معاً، وفي وقت واحد، أمرين متناقضين نسرّ بهما ونعتبرهما مقياساً للحقيقة". على هذا خلص القدّيس غريغوريوس إلى أن التجلّي الإلهي على قمة ثابورهو أعظم ما أتاه الرّب يسوع من أعمال. التجلّي الإلهي يفوق حتى سر الشكر. وقد كتب " أن نور ثابور هو ملكوت الله ". لم يكن نوراً مفاجئاً لأنه لا بداية له ولا نهاية، لا يحد في زمان ولا مكان ولا يمكن إدراكه بالحواس العادية. ومع ذلك صار معروفاً والذين اشتركوا في طاقة الله عرفوه وتألّهوا به. فالتلاميذ الذين وقفوا فوق قمة ثابور قد رأوا النور وأضحوا كائنات سماوية لأنهم لمّا حدّقوا فيه، تروّحنت أجسادهم. هذا النور المعمّي عاينه القدّيس بولس في دمشق، وإيليا النبي عندما أخذته عن الأنظارعربة النار، وموسى عندما وقف بالعليّقة المحترقة. وكيف يلتمس المرء هذا النور؟ قبل كلّ شيء، بالتوبة والدعوة باسم الرّب يسوع، واستدعاء رحمة الاسم القدوس. ا• لقدّيس غريغوريوس بالاماس لاهوتي الروحانية الأرثوذكسية الأوّل. إن كل آباء البرية والذين استغرقوا في خبرة صلاة الرّب يسوع والتماس النور الإلهي قالوا واختبروا ويختبرون ما سكبه القدّيس غريغوريوس في قالب أجاد في حبكه. وقد كان التعبير عن هذا التراث الحيّ غاية في الأهميّة في القرن الرابع عشر، لأن الروحانية الأرثوذكسية تعرّضت، آنئذ، لهجمات من الداخل والخارج كان يمكن أن تحوّلها عن مسارها وتغيّر ملامحها وتلقيها في خضم التيارات الفكرية التي بدأت تعبث بالغرب، آنذاك، والتي تمثّلت في بعث الفكر الفلسفي الإغريقي والوثنيات القديمة وتمخضت، فيما بعد، عن التيارات العقلانية والحركة البروتستانتية، كما خلقت المجتمعات الدهرية التي أخذت ترتكز على الفلسفة الإنسانية والأخلاقيات دون الإلهيات وأفرعت ما يعرف بفلسفة " الله مات". • المواجهة التاريخية: في هذا الإطار كانت المواجهة التاريخية الشهيرة بين القدّيس غريغوريوس بالاماس والراهب برلعام. كان برلعام من كالابريا، في جنوبي إيطاليا، يوناني اللسان. جاء إلى مدينة القسطنطينية خلال العام 1338 فذاع صيته في أوساط المفكّرين فيها كعالم وفيلسوف مميّز. كما خصّه الإمبراطور ورئيس وزرائه بإكرام وتقدير كبيرين. كان برلعام أرثوذكسياً في الظاهر وقد كتب ضد اللاتين. قال بعدم إمكان معرفة الله في ذاته، واستند في تعاطيه مع مؤلفات الآباء الشرقيين إلى تحليلاته الذهنية والفلسفية دون الخبرة الصلاتية، لذا اصطدم بما كان يدّعيه الهدوئيون من إمكان معرفة الله ومعاينة النور غير المخلوق عن طريق صلاة الذهن في القلب، والتركيز والإيقاع الجسديين الموافقين لها. فشنّ عليهم حملة شعواء وكفّرهم بحجّة الخروج على عقائد أساسية مسلّم بها في الكنيسة. إذ ذاك، انبرى القدّيس غريغوريوس بالاماس للدفاع عن تراث طالما عاش الرهبان في كنفه وخبروه حياً في ذواتهم على مدى الأجيال. وطبعاً كان لكل من الاثنين، غريغوريوس وبرلعام، مناصروه في كافة الأوساط: القصر والجيش والأساقفة والمفكّرين والرهبان وحتى العامة. وهكذا قامت الدنيا ولم تقعد ردحاً من الزمان. في هذه الفترة بالذات كتب القدّيس غريغوريوس ثلاثيته في الدفاع عن القدّيسين الهدوئين. وقد التأم مجمعان، خلال شهري حزيران وآب من العام 1341، في أروقة آجيا صوفيا، وأدانا برلعام الذي تحوّل إلى الغرب وصار أسقفاً في إيطاليا. غير أن رحيل برلعام لم يكن كافياً لوضع حد للصراع، فقام أكندينوس بمتابعة الحملة ضد القدّيس غريغوريوس والرهبان وناصره في رأيه بطريرك القسطنطينية، يوحنا كاليكاس، لأسباب سياسية. ولكن، أقيل البطريرك في العام 1347م وأخذ مكانه ايسيدوروس الذي زكّى غريغوريوس وجعله أسقفاً على سالونيك. وكان أهم المجامع المنعقدة في هذا الشأن ذاك الذي التأم في شهر تموز من العام 1351م والذي أدان آخر أعداء بالاماس، الفيلسوف نقفر غريغوراس، وأعلى شأن القدّيس غريغوريوس والكتابات التي وضعها من حيث تعبيرها الصادق والصافي عن إيمان الكنيسة الأرثوذكسية. • وقوعه في الأسر: ولعل آخر وأهم حدث في السنوات الأخيرة من حياة القدّيس غريغوريوس كان وقوعه في الأسر. فبينما كان ينتقل بطريق البحر من تسالونيكي إلى القسطنطينية وقع في أيدي القراصنة الأتراك الذين استاقوه إلى آسيا الصغرى حيث بقي أسيراً ما يقرب من سنة (1353 – 1354م). أمران أساسيان ميّزا هذه الفترة من حياة قدّيسنا، كما يتضح من الرسائل والوثائق العائدة إليها، أولهما التسامح الكبير الذي كان الأتراك يعاملون به المسيحيين، سواء الأسرى منهم أو سكان المناطق المحتلة، والثاني اهتمام القدّيس غريغوريوس بالدين الإسلامي. وقد تجلّى الأمر الأخير بصورة خاصة، في الحوار الصريح الذي كان للقدّيس غريغوريوس مع الابن الأكبر للأمير التركي أورخان. وبنتيجة هذا الحوار عبّر قديسنا عن الأمل في أن " يحل يوم "، على حدّ تعبيره، " يصبح فيه بإمكاننا أن نفهم بعضنا بعضاً...". ويبدو أن قدّيسنا عاش في هدوء خلال القسم الأكبر من هذه الفترة في دير من ديورة نيقيا إلى أن افتداه بالمال بعض الأتقياء الصرب. • رقاده ولمعان وجهه: أما رقاد القدّيس غريغوريوس فكان في تسالونيكي في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني من العام 1359 للميلاد، بعد أشهر من المرض الشديد. ويذكر مترجمه أنه " بعد أن فارقت جسده روحه الطاهرة، أظهرت نعمة الروح القدس البهاء الداخلي الذي كان في نفسه وذلك بطريقة عجيبة، إذ أن نوراً ساطعاً ملأ تلك القلاية التي كانت فيها رفاته. فاستضاء وجهه، وجسده لم يزل بعد جاثياً يابساً قبل الدفن... وقد لازمت نعمة الروح القدس رفاته الشريفة واستبان مسكناً للنورالإلهي ومنبعاً للعجائب والمواهب ومستشفى عاماً مجانياً. لذلك لقب بالعجائبي...". هذا وقد أعلنت قداسة القدّيس غريغوريوس في مجمع عقد في القسطنطينية بعد تسع سنوات من رقاده، في العام 1368م، برئاسة تلميذه وصديقه، فيلوثاوس، البطريرك المسكوني، وهو الذي كتب سيرته. وقد وصفه المجمع بأنه " الأعظم بين آباء الكنيسة" .  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14425 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

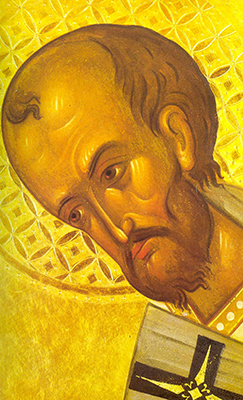

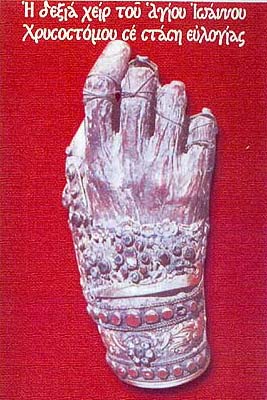

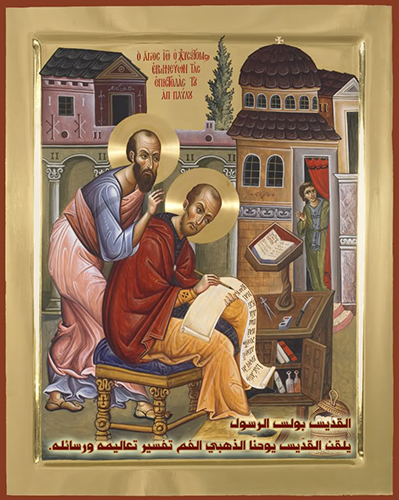

القدّيس يوحنّا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية  نشأته وتتلمذه: ولد القدّيس يوحنّا الذهبي الفم في مدينة أنطاكية العظمى في تاريخ لا نعرفه بالتحديد، يتراوح بين العامين 344 و354 للميلاد ولعله 347. كان أبواه من عليّة القوم. والده سكوندوس كان قائداً للجيش الشرقي في الإمبراطورية وكان وثنياً، وقد رقد بعد ولادة يوحنا بقليل. والدته أنتوزا هي التي حضنته وربّته للمسيح. كانت، في تقدير المؤرخين، زينة الأمهات المسيحيات الأنطاكيات، وفي مصاف الكبيرات كنونا أم القدّيس غريغوريوس اللاهوتي ومونيكا أم أوغسطينوس المغبوط. حتى الفيلسوف الوثني ليبانيوس اعترف بقدرها وعظمة الأمهات المسيحيات مثيلاتها. ترملت وهي في سن العشرين، وأبت أن تتزوج من جديد مؤثرة الانصراف إلى حياة الفضيلة ومكتفية بتربية ابنها. وإلى جانب يوحنا يبدو أنه كانت لأنتوزا ابنة تكبر الصبي ببضع سنوات.  تتلمذ يوحنا في أنطاكية، وهو في الرابعة عشرة من عمره، للفيلسوف الأفلاطوني الجديد ليبانيوس، إلى سن الثامنة عشرة. أخذ عنه فنون الخطابة والآداب الإغريقية. ويبدو أن معلمه كان معجباً به لدرجة أنه قبل وفاته بقليل، سئل بمن يوصي معلماً بعد موته فأجاب: "بيوحنا لو لم يكن المسيحيون قد سرقوه مني!". معموديته ورهبنته: اقتبل يوحنا المعمودية في سن متقدمة قد تكون الثامنة عشرة أو الثالثة والعشرين. ولم يكن سبب ذلك والدته ولا لأنه كان غير مؤمن بل لأن النظرة إلى المعمودية اختلفت يومها عما هي عندنا. والحق أن ممارسة المعمودية في سن الرشد كانت أكثر شيوعاً من معمودية الأطفال. السبب كان التوقير الشديد الذي أحاط به المؤمنون السر من حيث هو سر إعادة الولادة. وثمّ اعتقاد شعبي شاع يومها أن المعمودية المبكرة يمكن أن تكون سبباً في خسران صاحبها النعمة في الكبر. وهذا ما يفسّر أن كثيرين كانوا يرجئون معموديتهم إلى وقت متأخر من حياتهم، وبعضهم، كقسطنطين الكبير، لم يعتمد إلا على فراش الموت. على أن يوحنا نفسه انتقد، فيما بعد، عادة المعمودية المتأخرة هذه وحث على معمودية الأطفال. ويفيد بالاديوس، صديق الذهبي الفم، عن يوحنا أنه بعد معموديته "لم يعرف القسم ولا افترى على أحد ولا تكلم زوراً ولا لعن ولا حتى سمح لنفسه بالمزاح". معمّده كان ملاتيوس الأنطاكي القدّيس، أسقف أنطاكية العظمى، الذي رأى فيه نجماً ساطعاً للكنيسة فاتخذه قندلفتاً ثم قارئاً بضع سنوات. أما يوحنا فكانت رغبة قلبه أن يترهّب، لاسيما بعدما التقى ديودوروس الراهب وتأثّر به. ولكن، حالت أنتوزا من ناحيتها والقدّيس ملاتيوس من ناحيته دون تحقيق يوحنا رغبة قلبه، ولو مؤقتاً، فأقام راهباً في بيته إلى أن توفيت والدته. أما العلم الدنيوي الذي كان قد تعاطاه بلهفة ونهم كما لو كان أرقى ما تتشوّف إليه النفس فقد تخلّى عنه وتحوّل ضده متبعاً قول الرسول بولس القائل: "ما كان لي من ربح اعتبرته خسارة من أجل المسيح.. وأني أعتبر كل شيء نفاية لكي أربح المسيح ويكون لي فيه مقام" (فيليبي 8:3-9). نظرة القدّيس يوحنا إلى الإقبال بشغف على مثل هذا العلم أضحت أنه كالإقبال على الفجور حتى أنه تحدث عما أسماه "فجور التعلم".  وحوّل يوحنا بيته إلى دير. انقطع عن العالم والعالميات وصار ناسكاً صارماً، لا يأكل إلا قليلاً. يستغرق في الأسهار والصلوات وحفظ الصمت. كان حريصاً على قمع شهوة البطن والغضب. ويبدو أنه اقتنى الصلاة النقيّة وهدوء الذهن ووداعة لا تتزعزع. معارفه اعتبروه انطوائياً كئيباً. فقط اثنان من التلامذة أقرانه شاركاه نزعته النسكية: مكسيموس، أسقف سلفكيا العتيد وثيودوروس مصيصة، بالإضافة إلى باسيليوس الذي صار، فيما بعد أسقف رفانية القريبة من أنطاكية. وهذا كان صنو نفسه. أربع سنوات راهباً: وبعدما توفيت أنتوزا، والدة يوحنا، انصرف إلى الجبال، جنوبي أنطاكية، حيث أمضى ست سنوات، راهباً ثم ناسكاً، في عهدة شيخ اسمه هزيخيوس. وقد وصف هو طريقة عيش الرهبان هناك، فقال أنهم يسكنون في قلالي أو أكواخ ويسلكون بحسب قانون مشترك، ولهم شيخهم، وأن ثيابهم خشنة من شعر الإبل أو الماعز يلبسونها فوق أقمصتهم الكتانية، وأنهم ينهضون صباحاً قبل الفجر. ويبدأون يومهم بالتسابيح والصلوات المشتركة، ثم يتفرقون كل إلى عمله، بعضهم ليقرأ وبعضهم ليكتب وبعضهم ليعمل عملاً يدوياً يساعد به الفقراء أربع ساعات في اليوم كانت للصلاة والترتيل. كان طعامهم الخبز والماء إلا في حالات المرض وكانوا ينامون على بسط من القش. كل شيء كان بينهم مشتركاً، وعبارات كهذه: "هذه لي وهذا لك" لم يكن لها موضع في حياتهم ومتى رقد أحدهم في الرب فلا نحيب عليه بل شكر لله. كان الأخوة يحملونه إلى القبر وهم يرتلون ويسبحون لأنه لم يمت بل كمّل طريقه وأهّل لمعاينة وجه السيد. كيف لا والحياة بالنسبة إليهم هي المسيح والموت ربح؟! ومرت أربع سنوات على يوحنا في الحياة الرهبانية المشتركة توحّد بعدها في احدى المغاور. هناك تسنّى له أن يخوض غمار حرب ضروس لروحنة جسده. الشهادات التاريخية تفيد انه لم يكن يستلقي أبداَ.وكان متى شاء أن يرياح قليلاَ يعلّق نفسه من الكتفين بحبل ثبّته في سقف المغارة. وقته كان يقضيه في الصلاة و التأمل في الكتاب المقدس.وقد كان مفرطاَ في نسكه لدرجة أنه بثأثير البرد والأصوام والأسهار أصيب في كليتيه ومعدته واضطر إلى مغادرة مغارته و النزول إلى انطاكية للعلاج, على أمل العودة إلى نسكه بعد حين.لكنه بتدبير من الله بقي في المدينة, لأن العطل في صحته كان دائماَ. شماساً فكاهناً واعظاً: سامه البطريرك ملاتيوس شماساً في العام 380 أو 381 للميلاد. فتسنى له على امتداد خمس سنوات قضاها في الشموسية أن يطلع بصورة عملية تفصيلية على حاجات الناس، كما خاض في خدمة الفقراء والمرضى. وفي العام 386 م وضع فلافيانوس، أسقف أنطاكية الجديد، يده على يوحنا وجعله كاهناً. يومها ألقى الذهبي الفم أولى مواعظه في حضور الأسقف. وكان هذا حدثاً فريداً لأنه لم يكن شائعاً في الكنيسة أن يتعاطى الكهنة الوعظ، فالواعظ كان الأسقف. وتجلى يوحنا، تجلّى كواعظ، كأهم وأبلغ وأخصب واعظ عرفته الكنيسة الجامعة المقدّسة على مدى الأيام. وفي أنطاكية، بصورة خاصة، أغنى القدّيس يوحنا المسكونة بمواعظه على امتداد اثني عشر عاماً. ولكن، أي مدينة كانت أنطاكية؟ كلمة عنها تنفعنا.  أنطاكية؟ أنطاكية هي إحدى المدن الأربع العظمى في الإمبراطورية الرومانية غير روما والقسطنطينية والإسكندرية. فيها التحم الفن بالطبيعة فجعلاها مقاماً ولا أبدع رغم كونها عرضة للفيضانات والزلازل. سخي عليها نهر العاصي بمياه نقيّة دفاقة ومنّت عليها الطبيعة ببحيرة واسعة. أحاطت بها التلال من كل صوب وامتدت سهولها غنيّة خصبة. كانت لها تجارة البحر، وقامت فيها أبنية جلل، هذه آسيوية الطراز وتلك إغريقية ورومانية. والحدائق غنّاء والحمامات فخمة تنتشر في كل مكان. الشوارع تزدان بالأعمدة. ومن الشرق إلى الغرب شارع طوله أربعة أميال أعمدته ضخمة من هنا ومن هنا، من الصوّان الأحمر. ثم التماثيل والقناديل كانت من الكثرة بحيث جعلت ليل المدينة نهاراً. هنا أيضاً في ضاحية أنطاكية على نهر العاصي كانت غيضة دفني، وكانت غابة الغار والأس والسرو والشجيرات العطرة. وكثرت في أنطاكية المدارس الجيدة والكنائس. الكنيسة التي اعتاد الذهبي الفم أن يعظ فيها كانت أعظمهن. أما السكان فكانوا من السوريين والإغريق واليهود والرومانيين. العنصر الآسيوي غلب، والسكان ناهزوا المئتي الألف عدداً، نصفهم من المسيحيين. الوثنية كانت بعد قوية ورموزها تملأ المكان وتطغى على النفوس. وفي عظات الذهبي الفم صورة عن أحوال أهل أنطاكية وخصالهم وواقع الكنيسة فيهم. أبرز العيوب والرذائل كانت البخل والترف والفجور والتعلق الشديد بالمسرح والمباريات. كان القدّيس يشكو من أن الفساد بلغ في أيامه حداً أنه "لو أراد إنسان غريب أن يقارن بين أحكام الإنجيل وما يمارسه المجتمع لانتهى إلى أن الناس ليسوا هنا تلامذة المسيح بل أعداؤه". كيف لا وإتباع الموضة كان القاعدة، والمتعة ما يسعى الناس إليه. يكرمون فنون الترف فيما الفضائل والرصانة موضع استهزاء، وكذا خفر النسوة والوقار. قسم كبير من دخل المدينة كان يذهب لتمويل المباريات العامة والمسارح. هذه كانت شهوة أنطاكية ومجدها. بلى، كانت المدينة فردوساً مزدهراً، ولكن، فردوساً للخطيئة والفساد والانحلال أولاً. وكانت الكنيسة في أنطاكية، يومها، قد خرجت حديثاً من صراعات وانقسامات دامت أكثر من ستين سنة. الهرطقات، ولاسيما الآريوسية، كانت ما تزال بعد تلوث الأجواء وإن همد أكثرها. الواعظ: هذه هي المدينة التي ألقى فيها الذهبي الفم أهم عظاته مصلحاً ومؤدباً، مشدداً ومعزياً. ميزته الأولى أنه ركّز على كيفية السلوك بحسب الإنجيل في الحياة اليومية: كيف نترجم الإنجيل إلى واقع شخصي واجتماعي في مدينة صاخبة مضروبة بالشهوات والفساد وتعاني من التفاوت بين طبقات الناس كأنطاكية. وهو إلى جانب كونه سيداً في الفصاحة والبلاغة وله معرفة بالكتاب المقدس لا تدانى، كان سيداً في نقل الإنجيل إلى الناس بلغة يفهمونها. كلماته كانت تتدفق كمياه النهر تدفقاً، تلج القلوب عميقاً وترفع النفوس عالياً وتحرك في الأفئدة حب الفضيلة. كان يسبر غور الأسرار الإلهية ويفسّر الإيمان ويربط الكل بحياة الفضيلة، إحساناً وبراً واتضاعاً وتوبة ونخس قلب وثقة بالله ورحمته التي لا تحد. تسمية "الذهبي الفم" أطلقها عليه المتأخرون في القرن السادس للميلاد. كان يجتذب المدينة بأسرها إلى عظاته. وكان الحماس يدب في النفوس إلى درجة أنهم كثيراً ما كانوا، عن وعي أو عن غير وعي، يستسلمون لعواصف من التصفيق. حتى عندما كان يأبى عليهم ذلك يصفقون. كان يعظ كل يوم أحد وفي الصوم الكبير وخلال الأسبوع مرتين أو أكثر، وأحياناً خمس مرات متتالية. وما كان ليأسر القلوب بمواهبه الخطابية وحسب بل، أولاً، بسيرة لا عيب فيها وقلب كبير وجرأة لا تخبو وعزم لا يلين. ولكن، غريباً كان أمر أهل أنطاكية يومها! كان يعزّ عليهم أن يفوّتوا واحدة من عظاته ويتهللون. يقرّعهم ويقسو بشأن تعلقهم بالمسارح والمباريات وسباق العربات فيسكرون بكلماته ويصفقون. وما أن تنتهي العظة حتى يهرول الكثيرون منهم إلى المسارح والمدارج كأنما الكلام لا يعنيهم. ملامحه وخصاله: ولعل المرء يظن أن الذهبي الفم كان عملاقاً في القامة، جهوري الصوت، ذا مظهر مهيب، وما كان كذلك. كان قصير القامة، أصلع الرأس، نحيلاً، غائر الخدّين والعينين، عريض الجبين، أجعده، رمادي اللحية. صوته كان عذباً لكنه ضئيل. لذلك كثيراً ما كان يدعو الناس إلى أخذ الأماكن الأمامية القريبة من المنبر. حركاته كانت تنقصها الرشاقة وكان يقول عن نفسه أنه "عنكبوتي". كما كانت له هزالة الناسك وخفة مشيته. كان يكره الضجيج وخشخشة السلاح وتجميل الوجوه عند النساء والابتسامات المتكلفة عند الكهنة. أما صوته، ذاك الصوت الرفيع، فكان ينفجر رعداً أحياناً. الوعظ أيضا وأيضاً: الوعظ بالنسبة للقديس يوحنا كان حاجة لذلك كان يتحدث عن "الجوع إلى الوعظ"، وأنه لا طاقة له على ترك المؤمنين يوماً واحداً دون تعزية من كنوز الكتاب المقدس، وأن للوعظ عليه أثراً علاجياً. "الوعظ شفاء لي. حالما أفتح فمي يزول تعبي". لم يكن يسجل مواعظه سلفاً. الكتّاب كانوا يلتقطونها. ويبدو أنه كان يراجعها أحياناً قبل نشرها. كانت تطول أحياناً مدة ساعتين. تناول كافة موضوعات الوعظ: الوعظ التفسيري (تفسير أسفار الكتاب المقدس) والوعظ العقائدي والوعظ الجدلي والتعليم المسيحي لمن يستعدون للمعمودية والعظات الرعائية والأخلاقية والعظات الليتورجية والعظات الرثائية وعظات المناسبات. أبرز مواعظه الأحدى والعشرون الموعظة بشأن التماثيل وهي التي ألقاها في أنطاكية خلال الصوم الكبير من العام 387 للميلاد على أثر المحنة التي عصفت بالمدينة يومها. تلك حقبة خطيرة في تاريخ عاصمة المشرق. وقد لعب القدّيس يوحنا دوراً في تخطيها.  ماذا جرى يومها؟ محنة أنطاكية: صدر عن الإرادة الإمبراطورية مرسوم يقضي بفرض ضريبة جديدة لصالح الجيش وكان الشعب مثقلاً بالضرائب والنفوس مهيأة للتظاهر والاحتجاج. فدخل بين الناس بعض مثيري الشغب وهيّجوهم فاندفعوا يحطمون كل ما يجدونه في طريقهم، إلى أن حطموا، في قاعة اللقاءات الكبرى، تماثيل كل من الإمبراطور ثيودوسيوس وزوجته فلاسيلا ووالده وولديه أركاديوس وهونوريوس، وجرّوها عبر الشوارع الموحلة. وكانت هذه جريمة يعاقب عليها القياصرة بالموت. وتسارعت الأحداث. ففي غضون ساعات انتشر العسكر وتفرّق المتظاهرون وساد في المدينة صمت جنائزي. ألقى الجنود القبض على عدد من المشتبه بهم وبدأت الاستجوابات والمحاكمات، وأودع الكثيرون السجون. وبعث الحاكم برسول إلى القسطنطينية، على جناح السرعة، لتقديم تقرير عن الجريمة والعودة بقرار إمبراطوري في حق المدينة. ولحسن التدبير أن الثلوج أخّرت وصول الرسول بعضاً من الوقت. في هذه الأثناء قام فلافيانوس، أسقف المدينة، وكان قد شاخ وبلغ الثمانين، إلى القسطنطينية مسترحماً. وتمكن من الوصول إليها في الوقت المناسب، فيما نفّذ في أنطاكية حكم الإعدام بعدد ممن اعتبروا محرّضين على الفتنة واعتقل آخرون. وسيق عدد من وجهاء المدينة إلى غرف التعذيب بعدما صودرت ممتلكاتهم وشردت عائلاتهم وبات الناس في خوف ورعدة على أنفسهم وعلى أولادهم وممتلكاتهم، لا يعرفون من يشي بهم ولا متى تداهم منازلهم، فيما لجأ بعضهم إلى التلال المجاورة التي كثرت فيها قلالي الرهبان والمغاور، ونزل الرهبان بصورة عفوية إلى المدينة للدفاع عنها وعن الأبرياء فيها استعطافاً. وجثمت خيمة الموت ثقيلة فوق أنطاكية أسابيع طويلة وكان الوقت وقت الصوم الكبير. الكل بانتظار خبر من القسطنطينية والقلوب بين مهابة ورجاء. قلة ظنّوا أن شفاعة أسقف المدينة ستثمر، فالرجل مسنّ والمسافة إلى القسطنطينية ثمانمئة كيلومتر، كيف يقطعها؟!. ولزم يوحنا الصمت سبعة أيام فيما استمرت المداهمات والاعتقالات والاعدامات، ثم خرج إلى الناس بعظاته الإحدى والعشرين حول التماثيل. آخرها كان يوم الفصح بعدما وصل فلافيانوس إلى المدينة وقد نجح في مهمته. لم يكن موضوع هذه العظات التماثيل بل رحمة الله وكيف أن هناك أموراً أصعب من الموت أو العبودية. شدّد يوحنا المؤمنين وثبتهم ونفخ فيهم روح القوة وعلّمهم كيف يقتبلون الموت، إذا كان لا بد منه، كما يقتبلون الحياة، وبالجرأة عينها. قال لهم أن الخوف علامة الخطيئة وأنهم لو لم يطلقوا العنان لرذائلهم لما حلّت بهم المصيبة. لو لم يتكالبوا على الغنى والترف ويتهالكوا على الشهوات ويستسلموا لكل عادة أثيمة لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولما استبد بهم الخوف من الإمبراطور. أوليس الإمبراطور إنساناً فلماذا نرتعد منه؟! ونزل النسّاك، كما ذكرنا، إلى شوارع المدينة وتدفقوا على الحاكمية يسالون الرأفة بالمدينة. وثمّ قصة عن ناسك مسن اسمه مقدونيوس لقب بآكل الشعير لأنه كان يكتفي من الطعام ببعض حبات الشعير كل يوم. هذا كان يسير في الشارع حافي القدمين، لا تغطي بدنه غير أثمال. فلما صادف المبعوثين الإمبراطوريين استوقفهما وقال لهما:" يا صديقيّ اذهبا إلى الإمبراطور وقولا له: "أنت قيصر لكنك إنسان أيضاً وتسود على كائنات من ذات طبيعتك! الإنسان خلقه الله على صورته ومثاله فلا تأمر أنت بلا شفقة بتحطيم صورة الله لئلا تجلب غضب الله على نفسك. قولا له إنه سهل عليه أن يصنع تماثيل، لكنه كيف يصنع شعرة واحدة من إنسان حكم عليه بالموت؟!". وكان عبء هذه الأيام ثقيل جداً على يوحنا حتى بدا يومها وكأنه في الستين فيما لم يكن قد تجاوز الإحدى والأربعين. وما أن انتهت الأزمة حتى مرض مرضاً شديداً ولازم الفراش طويلاً. وبقي الذهبي الفم في أنطاكية بعد ذلك عشر سنوات مبشراً إلى أن انتقل أو نقلوه سراً إلى القسطنطينية. إلى القسطنطينية: ففي أواخر العام 397 للميلاد توفي القدّيس نكتاريوس (11 تشرين الأول) رئيس أساقفة القسطنطينية مخلفاً وراءه كرسياً يشتهي الكثيرون ملأه. أول هؤلاء كان رئيس أساقفة الاسكندرية، ثيوفيلوس، الذي طالما كان في صراع خفي وأسقف المدينة المتملكة. هذا سارع إلى التحرك في كل اتجاه علّه ينجح في تنصيب أحد أعوانه، ايسيدوروس، فيتمكن من خلاله من وضع اليد على الكرسي القسطنطيني. ولكن حسابات اوتروبيوس الخصي، رئيس الوزراء القوي، كانت غير ذلك فأقنع الإمبراطور أركاديوس بإصدار مرسوم يقضي بتعيين يوحنا، كاهن أنطاكية، رئيس أساقفة على القسطنطينية. طبعاً، صيت يوحنا قبل ذلك كان قد انتشر في كل أرجاء الإمبراطورية. ولكن، كانت هناك مشكلة صعبة: كيف يؤتى بيوحنا من أنطاكية؟ الأنطاكيون لن يرضوا بأن ينتزع منهم واعظهم الأول، وهو نفسه، يوحنا، راهب راهب، لا يحب السلطة فكيف يقنعونه بقبول المنصب الأول في الكنيسة في الشرق؟ لا بد من الحيلة! فبعث أوتربيوس برسالة إلى أستاريوس، حاكم سورية، أمره فيها باستدراج يوحنا سراً إلى خارج المدينة ثم نقله بمواكبة مشدّدة إلى القسطنطينية. وهكذا كان. وارتسم سؤال: من يسم يوحنا؟ وأجاب أوتربيوس: ثيوفيلوس! فأحضر إليه فامتنع. فأخذ رئيس الوزراء ورقة وخط عليها بضعة أسطر ودفعها إلى أسقف الإسكندرية قائلاً: أما أن تسم يوحنا أو توجّه إليك الاتهامات المذكورة في هذه الورقة وتحال إلى المحاكمة. فشحب وجه ثيوفيلوس وسلّم بالأمر الواقع. وفي السادس والعشرين من شهر شباط من العام 398 للميلاد جلس يوحنا على عرش الكنيسة في القسطنطينية.  ذاك الذي كان يكره أن يكون في موقع السلطة بات الآن في سدة السلطة الأولى. ذاك الذي كان يكره الترف وجد نفسه محاطاً بمظاهر الفخامة وسكن في قصر بالقرب من القصر الملكي. ذاك الذي كان نصير الفقراء وراعيهم وجد نفسه محاطاً بالأغنياء وعلية القوم. فماذا كان يمكن أن تكون النتيجة؟ صراع مرير وسيرة استشهاد. هذا ما كابده القدّيس يوحنا الذهبي الفم خلال السنوات العشر الأخيرة من حياته كرئيس لأساقفة القسطنطينية. بعض من أسقفيته: طبعاً، الكل في المدينة كان، حال وصول الأسقف الجديد، في ترقّب، لاسيما المتنفذون من رجال الدولة والموظفين والأغنياء: أي نوع من الأساقفة يكون؟ أما هو فحالما تسلّم عصا الرعاية انطلق في مواعظه النارية فاستقطب جموعاً غفيرة أخذت تتقاطر عليه لتسمعه بغيرة وحماس. ولم يطل به المقام حتى أخذ نهجه يتكّشف وبدأ الناس يتبيّنون أنه راهب جاء يلقي بظله الرهباني على القصر الأسقفي والمؤمنين أجمعين. المتنفذون والأغنياء، لاسيما جماعة القصر الملكي، كان عادياً في التعاطي معهم ولم يبد أية علامة من علامات التذلل والإكرام الزائد لهم. ثم أنه ما لبث أن حمل على حياة البذخ والترف وتقوى الأغنياء المصطنعة المرائية. من جهته هو، التزم خط الفقر الإنجيلي وأخذ يزيل معالم الترف من المقر الأسقفي. يقال في هذا الشأن أنه أفرغ داره من الأثاث الثمين والأواني الفضية وباع الأعمدة المرمرية التي كان سلفه، نكتاريوس، قد اشتراها ليزيّن بها إحدى الكنائس المهمة في المدينة وحوّل الأموال المجتمعة لبناء المستشفيات ومضافات الغرباء والتوزيع على الفقراء. شخصياً، لم يكن عنده شيء. أزال عادة إقامة المآدب الرسمية في مقره ولم يعد يقبل أية دعوة بهذا المعنى، كائناً من كان الداعي، للأجواء الموبوءة التي كانت تسود مثل هذه الموائد لجهة المسايرات واللياقات والأحاديث الدنيوية ومظاهر البذخ مما لم تكن مقاييسه للأمور لتسمح له به. كان يتناول وجباته منفرداً ويكتفي من الطعام والشراب بالقليل يسند به جسده الضعيف المريض. في مقابل ذلك كان كريماً جوّاداً حيال الفقراء والمحتاجين، يهتم بالمرضى والمساجين ويعزّي قلوب المضنوكين والمسحوقين. ولكي يحوّل أنظار الشعب عن الألعاب والمباريات والمسارح وما إليها من تسليات مفسدة للنفس، اعتاد أن ينظم من وقت إلى آخر مسيرات صلوات وترتيل تجوب المدينة من الصباح إلى المساء، ويقيم السهرانات ويدعو الناس إلى حلاوات الصلاة في هدأة الليل. إلى ذلك بدأ حملة لإصلاح ما اعوّج من أوضاع الكهنة. ويشير التاريخ بصورة خاصة، في هذا الشأن، إلى عادة يبدو أنها كانت مستشرية في أيام الذهبي الفم وكانت عثرة للكثيرين: مساكنة الكهنة العازيين للأرامل والعذارى المكرسات. هذه الممارسة أزالها القديس يوحنا تماماً. كما أشار على الأغنياء أن يكّفوا عن الإغداق على الكهنة لأنه رأى البذخ الذي كانوا يعيشون فيه. ولم يوفر الأساقفة، خوفاً منهم، بل ألزمهم بتقديم تقارير مالية بنفقاتهم. وكان طبيعياً أن تؤدي عظاته وإجراءاته إلى تباين المواقف بشأنه. والحق أن الناس انقسموا فريقين: واحداً تحمّس له وآخر تحمّس ضده. المتضرّرون من التدابير الجديدة والذين لم ترق لهم مواعظه المتشدّدة كانوا كثيرين: أساقفة وكهنة وكثيراً من أبناء المجتمع المخملي، والمتنفذين وسيدات القصر المتأنقات المتحذلقات. كل هؤلاء أخذوا يلفقون ويشيعون أخباراً ضده، أنه غير سوي وشاذ ومتكبر وأن انكفاءه وعزلته، يوماً بعد يوم، إن هي سوى للعربدة والمجون وإشباع النهم إلى المآكل الفاخرة المميّزة. القصر: علاقة صعبة ويبدو أن علاقة قديسنا بالقصر الملكي، لاسيما بالإمبراطورة أفدوكسيا، كانت حسنة في أول الأمر، كما كان له بعض التأثير على الإمبراطور أركاديوس نفسه. ولكن، ما لبثت العلاقة أن فترت وساءت لأن أفدوكسيا كانت إنسان طموحات وشهوات، وقد تبيّن بعد حين أنها ترمي إلى أبعد من الحكم، إلى نوع من التأليه على طريقة الأباطرة الرومان، وطلب العبادة. وقد عبّر الذهبي الفم عن عدم ثبات علاقتها به بقوله: "تارة تعتبرني ثالث عشر الرسل وتارة تنعتني بيهوذا". ويبدو كذلك أنها كانت تخشى من تأثيره على زوجها وكانت حانقة عليه لتشدده في الكلام على الترف والفسق والرذيلة. كل ذلك ما لبث أن جعلها في صف أعداء يوحنا، وجعل المتضرّرين من تدابيره يسعون إلى إيغار صدرها عليه. ولكن، لم تكن الفرصة قد حانت للإيقاع به والتخلص منه. حسّاد وأعداء: وكان يتربص بيوحنا عدو لدود آخر هو أسقف الإسكندرية، ثيوفيلوس. هذا كان رجلاً من أبناء هذا الدهر، ذكياً لبقاً متآمراً خبيراً في شؤون التعاطي مع الكبار والمتنفذين. ومع ذلك استمر يوحنا قوياً واستمر صوت الكلمة يرتفع عالياً وتدابيره الإصلاحية طالما لم يرتكب زلة يأخذها أعداؤه عليه. غير أن أموراً حدثت بين العامين 401 403 للميلاد رفعت درجة التوتر ضدّه. فخلال شهر كانون الثاني من العام 401 للميلاد وبعد دعوات متكّررة وجهها إليه اكليروس مدينة أفسس وأساقفة الجوار، خرج الذهبي الفم من كرسيه في جولة دامت ثلاثة أشهر إلى آسيا الصغرى. وقد كلّف صديقاً له، سويريانوس، أسقف جبلة السورية، بتصريف الأعمال في غيابه. فأما جولته فتمخضت عن مجمع عقده في آسيا الصغرى اتخذ قراراً بعزل ستة أساقفة اتهموا بالسيمونية، أي بالوصول إلى سدّة الأسقفية بالرشوة. وثمة من يلقي بظلال الشك على حق يوحنا في عقد مجمع كهذا خارج حدود أبرشيته. هذه كانت ذريعة جعلت أعداءه يتحركون ضدّه بقوة أكبر. من جهة أخرى تبيّن أن سويريانوس، الأسقف وكيل يوحنا، استغل الفرصة وانقلب على صاحبه واتصل بأعدائه. ولما عاد الذهبي الفم إلى كرسيّه كانت الأجواء مشحونة ضده. الحملة ضده: ثم إن قديسنا، في العام نفسه، 401 للميلاد، واجه مشكلة جديدة هي مشكلة "الأخوة الأربعة الطوال" الذين كانوا رهباناً مصريين على مذهب أوريجنوس طردهم ثيوفيلوس الإسكندري مع ثلاثمئة من أتباعهم. هؤلاء لجأوا إلى القسطنطينية واستجاروا بأسقفها. وقد أحسّ القديس يوحنا بأن المسألة ظلماً فبعث برسالة إلى أسقف الإسكندرية يلتمس منه فيها، وبلهجة تكاد تقرب من التوسل، أن يحلًّ القضية بالحسنى قبل أن تصل إلى القصر. فاعتبر ثيوفيلوس أن هذا تدخل سافر من قبل يوحنا في شؤون لا تعنيه وأنه يأخذ جانب الهراطقة. وحضر ثيوفيلوس إلى القسطنطينية خلال شهر آب من العام 403 للميلاد وتحرك بسرعة لدى الملكة أفدوكسيا والجماعات الموتورة من أعداء يوحنا. وقد تمكن من عقد مجمع في ضاحية من ضواحي مدينة خلقيدونيا، في قصر السنديانة، هو وستة وثلاثون أسقفاً، تسعة وعشرون منهم حملهم معه من مصر. وقرار المجمع كان عزل يوحنا عن منصبه، كأسقف على القسطنطينية، بناء للائحة اتهامية تضمنت تسعة وعشرين تهمة، تراوحت بين التعرض للملكة بالقدح والذم والتدخل في شؤون أبرشيات أخرى والعادات الصحية المشبوهة التي كانت له كالأكل على انفراد واستعمال الملبّس المحشو بالعسل مباشرة بعد تناول القدسات الإلهية! موقف يوحنا حيال هذا المجمع كان هادئاً. رفض قراراته وطالب بمجمع عام. ولكن لما رأى أن أركاديوس وقّع عليه وأمر بنفي يوحنا لزم الصمت وسلّم بالأمر الواقع.  يوم لك ويوم عليك: ولكن، حدث ما لم يكن في الحسبان فإن زلزالاً هزّ المدينة في اليوم التالي جعل الإمبراطورة أفدوكسيا تشعر بأن الله غاضب عليها فأقنعت زوجها الإمبراطور، للحال، باستعادة يوحنا والتمست منه المغفرة. وعاد يوحنا إلى كرسيه ولكن لفترة شهرين وحسب لأن الإمبراطورة أقامت لنفسها تمثالاً فضياً على عمود الرخام السمّاقي في مقابل كنيسة الحكمة المقدسة (آجيا صوفيا). وقد أثار الحدث حفيظة يوحنا لاسيما للاحتفالات والصخب الذي رافقه. ففي عيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان، رفع صوته وقال:"ها هي هيروديا ترقص من جديد وتسخط من جديد، ومن جديد تطلب رأس يوحنا". وطبعاً حمل جواسيس أقواله إلى الملكة فساءها الأمر جداً وعزمت على التخلص منه نهائياً. ومن جديد، صدر مرسوم ملكي يقضي بتجريد الذهبي الفم من سلطاته، فرفض الانصياع. قال: "تلقيت سلطتي في الكنيسة من الله ولا أتركها...". وفي يوم الفصح، السادس عشر من نيسان عام 404 للميلاد، هاجم أربعمئة من النشّابة جموع المؤمنين الملتفين حول القديس يوحنا فلّوثوا الكنائس ونهبوها وضربوا الكهنة وطردوا الموعوظين الذين كانوا ينتظرون دورهم في المعمودية، وفرّقوهم نصف عراة في الشوارع، رجالاً ونساء. في تلك الفترة تعرّض الذهبي الفم لمحاولتي اغتيال نجا منهما بأعجوبة. ولما لم يرد قديسنا أن يعرّض الشعب المؤمن للمهانة وخطر الموت أكثر من ذلك قرّر تسليم نفسه. فودّع خاصته وخرج من الباب الشرقي للكاتدرائية فيما كانت الجموع تنتظره عند الباب الغربي وأسلم نفسه للعسكر. هذه المرة ودّعهم بلا رجعة. ودّعهم وارتحل إلى الشهادة فالموت. وقد عبّر الذهبي الفم، فيما بعد، في رسالة وجهها إلى أسقف اسمه كيرياكوس، عن موقفه الداخلي العميق حيال نفيه الأول والثاني فقال: "عندما أخرجوني من المدينة لم أكن قلقاً بل قلت لنفسي: إذا كانت الإمبراطورة ترغب في نفيي فلتفعل، للرب الأرض بكمالها. إذا كنت ترغب في تقطيعي إرباً فحسبي أشعياء مثلاً. إذا كانت ترغب في رميي في المحيط فلي يونان. إذا ألقيت في النار فالفتية الثلاثة لاقوا المصير عينه. ولو ألقيت للوحوش ذكرت دانيال في جب الأسد. إذا كانت ترغب في رجمي بالحجارة فاستفانوس، اول الشهداء ماثل أمام عيني. عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أترك هذا العالم. وبولس الرسول يذكرني: لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبداً للمسيح". وخرج إلى المنفى: بهذا الشعور خرج القديس يوحنا إلى المنفى. جرّوه جلادوه حتى الموت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر باتجاه الحدود بين كيليكيا وأرمينيا، على قرية منعزلة اسمها كوكوزا ومن ثم نحو كومانا في بلاد البنطس. عانى من الحر وعانى من البرد. عانى من المرض وعانى من الإرهاق. في خوف من اللصوص وخوف من الأعداء. كم من مرة بلغ حدّ القبر ثم عاد. مرات ومرات استبدت به آلام الرأس وكابد الحمى. وهذا كله حمله في جسد ضعيف معطوب. وما كان أطيب على قلوب الجنود، مواكبيه، من أن يسقط صريعاً على الطريق هنا أو هناك. هذا كان عجّل في إتمامهم المهمة الموكولة إليهم وحصولهم على المكافآت والترقيات. ومع ذلك، ومن وسط المعاناة، ازداد قديسنا ثباتاً وتسليماً ورقة وإحساسا. أكثر الرسائل المئتين والاثنتين والأربعين المنسوبة إليه كتبها في تلك الفترة من حياته. وهذه وجهها إلى أساقفة في الشرق والغرب وإلى كهنة وشمامسة وشماسات ورهبان ومرسلين. وقد ضمنها وصفاً لأتعابه، ونصحاً لأصحابها في موضوعات شتى، كما شدّد وعزّى خراف الحظيرة وأوعز بضرورة دكّ المعابد الوثنية في فينيقيا واستئصال الهرطقة من قبرص، وحث على إيفاد المبشرين إلى بلاد الفرس وسكيثيا. رسالتان وجههما إلى أسقف رومية، وسبع عشرة إلى أوليمبيا الشماسة التي كان يكنّ لها محبة وتقديراً كبيرين. المجد لله على كل شيء: وقد بدا لبعض الوقت أنه كان للذهبي الفم في المنفى دور وتأثير في أمور الكنيسة أكبر مما كان له وهو في كرسيه في القسطنطينية. فتنبّه المسؤلون في العاصمة المتملكة إلى خطورة الأمر، والحال هذه، فبعثوا بتوجيهاتهم إلى الجنود المرافقين ليوحنا أن يمنعوا عنه الرسائل ويزيدوا تضييقهم عليه. تلك كانت المرحلة الأخيرة من رحلة استشهاده. فقد أرهقه معذّبوه إلى درجة لم يعد بإمكانه تحملها. وفي موضع قريب من كومانا في بلاد البنطس ظهر له في الحلم قديس شهيد اسمه باسيليكوس كان موارى هناك وقال له: "تشدّد يا أخي فغداً نلتقي!". وفي صباح اليوم التالي طلب ثياباً بيضاء واشترك في سر الشكر ثم أسلم الروح. كلماته الأخيرة كانت: " المجد لله على كل شيء!". كان ذلك في الرابع عشر من شهر أيلول من العام 407 للميلاد، وكان قد أتم الستين من عمره والعاشرة من أسقفيته. إكرام المؤمنين للذهبي الفم كقديس بدأ حتى في حياته. وقد جرى نقل رفاته إلى القسطنطينية بعد إحدى وثلاثين سنة من رقاده، في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 438 للميلاد. جمجمة القديس يوحنا الذهبي الفم ويده اليمنى  توجد في الجبل المقدس آثوس رفات من جسد القديس يوحنا الذهبي الفم، جمجمته التي تُحفظ في دير الفاتوبيذي Βατοπαίδι، ويده اليمنى في دير فيلوثيو Φιλοθέου، وهي تُحفظ وتُكرَّم ككنزٍ مفيضٍ نعماً وبركات. في جمجمة القديس، لا تزال أذنه باقية غير منحلّة رغم مرور القرون الستة عشر على رقاده. يروى أنها الأذن التي بها سمع القديس الكلمات الإلهية، كما شهد تلميذه بروكلوس الذي رأى بولس الرسول يلقنه فيها تفسير تعاليمه ورسائله. يد القديس اليمنى حُفظت بنعمة الله غير منحلّة، هذه اليد التي طالما بارك بها القديس رعيته وأغنامه الناطقة، ولكن أيضاً مضطهديه في طريقه إلى المنفى: "أيها الآب القدوس اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون" في حياته كان القديس يعي قدسيّة يد الكاهن التي تتمم الأسرار الإلهية فيقول في مقالته "الكاهن والكهنوت": "الآب والابن والروح القدس يتممّون تجميع الأسرار في الكنيسة، أما الكاهن فيعير يده الله لاتمام هذه الأسرار".   |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14426 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القدّيس يوحنا الرحوم بطريرك الإسكندرية .  في إحدى قطع صلاة المساء الخاصة بهذا النهار، ترتل الكنيسة المقدّسة على "يا رب إليك صرخت" الأنشودة التالية: "يا يوحنا المستحق التعجّب، لقد أعطاك الرب جميع مطالب قلبك لأنك قد حفظت كل الشرائع الخلاصية وأحببت الله إلى الغاية، والقريب مثل نفسك، وكفيت السائلين، فلذلك نحتفل بك اليوم أيها المغبّط من الله". هذا القول في شأن قديس الله، يوحنا المكنّى بـ "الرحيم"، خلاصة سيرة وعلّة إكرام حتى حسبته الكنيسة أحد أساقفتها النموذجيين الذين أودعت ذكرهم أفشين "خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك...". ترجمه كل من ليونتيوس، أسقف نيابوليس القبرصي، ويوحنا موسكوس الدمشقي صاحب "المرج الروحي" مكملاً بالقديس صوفرونيوس الدمشقي الأورشليمي. نشأته:  ولد القدّيس يوحنا في العام 555 للميلاد في بلدة أماثوس القبرصية وفيها رقد في العام 619. كان والده أبيفانيوس أحد المتنفذين في الحكم في جزيرة قبرص: هذا كانت له على ابنه سطوة. تلقى نصيباً من العلم لا بأس به، ويبدو أنه نشأ على مخافة الله. ولما بلغ زوّجه والده عنوة فأنجب جملة أولاد. لكن، كانت له مع ربّه غير قصّة ولله في قدّيسيه غير أحكام، فقد رقدت زوجته وكذا أولاده في زهرة العمر وتركوه وحيداً إلى ربه. يوحنا بطريركاً: ثم فجأة ظهر قصد الله فيه. ففي العام 609 أو ربما 610 للميلاد انتزع نيقيتا، قريب الإمبراطور هرقل، الإسكندرية إثر الفوضى التي دبّت في الإمبراطورية بعد المؤامرة التي دبّرها فوقا. وإذا بيوحنا، الرجل العامي، يبرز كبطريرك على المدينة. ظروف ارتقائه السدّة المرقسية لا نعرفها ولا تفاصيل انتقاله عبر الدرج الإكليريكي. موسكوس وصوفرونيوس ذكرا أنه كان أخاً لنيقيتا بالتبني فيما ورد في نص ليونتيوس أنه صار عرّاباً لأولاد الحاكم الجديد. في كل حال صار قديسنا بطريركاً على الإسكندرية واتخذ اسم يوحنا الخامس. وقد أظهرت الأيام أنه رغم ما غلّف اختياره من أمور غير عادية فإن ما جرى كان بتدبير من الله. بلاد مصر يومها كان أكثرها من أصحاب الطبيعة الواحدة. وثمة من يقول أنه عندما اعتلى يوحنا الأسقفية لم يكن في الإسكندرية غير سبع كنائس أرثوذكسية. بيد أنه عندما غادرها كان العدد قد بلغ السبعين. يروى عنه أنه قبل تصييره بطريركاً جمع خدّام البطريركية وعمّال الخزينة وأمرهم بإجراء مسح في المدينة لمن أسماهم "أسياده" وأن لا يغفلوا أحداً. ولما تساءلوا مستغربين من عساهم يكونون "أسياد" البطريرك هؤلاء أجابهم: "أن الذين تدعونهم أنتم فقراء وشحاذين، هؤلاء أعلنهم لي سادة ومجيرين، لأنهم وحدهم القادرون على مساعدتنا، وهم الذين يمنحوننا ملكوت السماوات". وللحال انطلق الخدّام يبحثون عن "الفقراء الأسياد". ولما أنجزوا المهمة أتوه بلائحة فيها سبعة آلاف وخمسماية اسم. هؤلاء أمر يوحنا لهم بما كان مدخراً في صندوق البطريركية، ثمانية آلاف ذهبية وأن يتولى الشمامسة سدّ حاجاتهم من دخل البطريركية، يوماً فيوماً. فقط إذ ذاك دخل الكنيسة في موكب وتمّ تصييره بطريركاً. ثقته بالله: وكان لا بد أن يثير تصرف البطريرك الجديد تساؤلات ومخاوف وانتقادات لاسيما بعدما انتشر خبره وأضحى للمساكين والمضنوكين والمتعبين ملاذاً وعزاء: كيف يفي بوعوده؟ من أين يعيل جحافل هذه أعدادها؟ الكلام هيّن ولكن كيف يفعلون؟ فكان لسان حال يوحنا وكان جوابه، وسيرته كلها كانت الجواب: "حتى ولو نزل العالم كله إلى الإسكندرية مستحسناً، مستجيراً لما ضيّق على الكنيسة المقدّسة ولا أنضب كنوز الله التي لا تنضب". بمثل هذه الثقة سلك يوحنا، وغالباً ما اعتاد أن يردّد في صلاته: "سنرى، يا سيدي، لأي منا تكون الغلبة: لك في العطاء أم لي في التوزيع على الفقراء، لأني أعترف أنه ليس لي ما ليس من رأفتك وبها أستعين". هذا هو الرجل الذي تجاسر فضارع الله. خدمتنا الليتورجية تسمّيه "نهر عمل الخير الذي لا ينفذ". لم يردّ سائلاً أبداً. لم يكن القياس بالنسبة إليه أن يعطي إذا كان لديه بل أن من يرسله الله إليك يعطيك أن تعطيه لأن الذي قال: "كل من سألك فأعطه" (لو30:6) "ومن أراد أن يقترض منك فلا تردّه" قال أيضاً "أسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم". هذه خبرها قديسنا في يومياته وخبر أيضاً أن من ترك بيوتاً أو أخوة... أو حقولاً من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف... (مت29:19). مئة ضعف: إنسان نهب اللصوص محتويات بيته إلى آخرها جاء إلى يوحنا كسير القلب مستعيناً فأمر القديس بإعطائه خمس عشرة ليرة ذهبية. ولكن، استكثر الخادم القيمة. وبعد التداول والخازن وأمين الصندوق استقر رأي الثلاثة على إعطاء طالب الخير ثلث المبلغ، خمس ليرات وحسب. وكتم الخدام الخبر. أثناء ذلك كان يوحنا في خدمة الصلاة اليومية. فلما عاد إلى داره وجد في انتظاره رسالة من أرملة لها ولد وحيد، فيها أنها قرّرت أن تعطي البطريرك خمسمئة من الليرات الذهبية. إذ ذاك عرف يوحنا بالروح أنها عطية الله في مقابل ما أمر به لذاك الرجل المنكوب. ولكن، كان له في قلبه شك. فلقد اعتاد أن ينال من الله مئة ضعف عما يعطي فقراءه. فلو كان المبلغ المعطى خمس عشرة ذهبية لكان يفترض أن يكون المبلغ المرسل من الله ألفاً وخمسمئة لا خمسمئة وحسب. فأرسل في طلب خدّام المال وسألهم: "ماذا أعطيتم الرجل؟" فقالوا: "خمس عشرة ذهبية كما أمرت" فلم يرتح قلبه واستحضر المضنك وسأله: كم من المال أعطاه الموظفون؟ فقال: "خمساً". فأرسل في طلب الخدّام من جديد وقال لهم: "إن لله عليكم ألفاً من الذهب لأنكم أخلفتم في ما قلته لكم وبدل الخمس العشرة أعطيتم خمساً لذلك أرسل الله لنا خمسمئة عوض الألف والخمسمئة. ولكي تتأكدوا من ذلك، ها أنا مرسل من يأتيني بالمرأة المعطية لتكشف لنا الأمر، وتتعلموا أنتم ألا تكذبوا وتعصوا بعد اليوم". وأوفد يوحنا اثنين قائلاً للمرأة: "هلمّ إليّ بما وضعه الله في قلبك أن تعطينا". فأسرعت وحضرت لديه بخمسمئة من الذهب فبارك عليها وعلى ولدها، ثم سألها: "قولي لي، يا أختاه، أكان هذا هو المبلغ الذي عزمت على إعطائنا إياه في الأساس؟" فأجابته أنها كتبت أول ما كتبت ألفاً وخمسمئة وقامت للصلاة. ثم قبل أن تبعث بالرسالة فضّتها وقرأتها من جديد فوجدت أنه لسبب لا تعرفه تغيّر الرقم من ألف وخمسمئة إلى خمسمئة، وكأن يداً محت الرقم الأول، فقالت في نفسها: "لاشك أن الله لا يريدني أن أعطي أكثر من خمسمئة وعلى هذا بعثت برسالتي إليك". من يستحق: ولم يكن يوحنا ليميّز بين مستحق وغير مستحق. عطاؤه كان غير مشروط. جاءته مرة نساء يستجدين فأمر لهن بما أمر لغيرهن. ولكن كانت هؤلاء تتحلين بالعقود والأساور، فأثار الأمر لغطاً وسجساً بين الشمامسة فنقل أحدهم إلى القدّيس يوحنا واقع النسوة فكان جوابه بعدما رمقهم بنظرة فيها الحزن والتجهّم: "ما دمتم ترغبون في أن تكونوا موزّعين للعطايا فلا تعصوا القائل: "من سألك فأعطه". وإذا ما خطر ببالكم أن تتقصّوا خفايا الناس وتتحكّموا في أمورهم فلا نصيب لكم في هذه الخدمة". السبت للإنسان: وانتهى إلى يوحنا أن ثمّة فقراء ومحتاجين أو مظلومين لا يصلون إليه بسبب من الخدّام والموظفين والترتيبات والأصول، فما كان منه سوى أن خرج إليهم بنفسه وجعل الأربعاء والجمعة من كل أسبوع موعداً يصرف فيه الشمامسة والموظفين إلا خادماً ينفذ ما يشير به إليه، ليجلس هو أمام الكنيسة والإنجيل في يده منتظراً أن يسمع صوت من لا صوت لهم وأنّةً من يعف الآخرون عن سماع أناتهم. وكان على الخادم ومن يستعين بهم لقضاء حاجات الناس وإنصافهم ألا يذوقوا طعاماً قبل أن يكملوا ما يؤمرون به. وكان يقول: "إذا كنا نحن نخاطب الله هكذا "فلتدركنا مراحمك سريعاً" (مز8:78) فكيف لنا أن ننال عنده الحظوى وهو القائل: "بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم" (مت2:7) ما دمنا لا ننصف المظلومين إلينا وننصفهم سريعاً؟". الإنصاف قبل القربان: إنصاف الناس عند يوحنا الرحيم كان قرباناً. لم يحسب نفسه مستأهلاً أن يرفع الخبز والخمر في سر الشكر قبل أن يرفع الضيم عن المظلومين. في طريقه مرة إلى الكنيسة دنت إليه امرأة ووقعت عند قدميه وصرخت بدموع: "أعني يا سيّد، فإن أخ زوجي لا يكف عن أذيتي والتضييق عليّ". فارتبكت حاشية البطريرك وقال لها بعضهم: "سينظر البطريرك في أمرك متى عاد من الكنيسة". فقاطعهم القدّيس قائلاً: "بل أنظر في أمرها الآن، وإلا كيف يصغي الله إلى صوت تضرعي؟ ثم من يدري إن كنت أحيا إلى الغد. فإذا ما شاء ربّي أن يردّني إليه فبماذا أجيب عن المرأة إن لم أنصفها؟". قال هذا وبقي حتى أنصفها. وبعد ذلك أكمل طريقه إلى الكنيسة مرتاح البال. يوحنا والرشوة: وكان بعض الناس يستغل طيب البطريرك أو يجرّبه، وكانت للبطريرك حيال ذلك غير ما اعتاد الناس من مواقف. الموظفون المرتشون محابو الوجوه كيف عاملهم بعدما اطّلع على أمرهم؟ استدعاهم ولم يوبخهم ولا صرفهم، بل أمر لهم بضعف أجرهم، ثم ذكّرهم بما جاء في سفر أيوب: "النار تأكل خيام الرّشوة" (أيو34:15). وبنعمة الله تحسّن حالهم وازدهرت بيوتهم حتى عفّ بعضهم عن أخذ العلاوة. ماذا عن المستغلين: وآخر انبرى للقديس مجرباً فغيّر هيأته ثلاث مرات وتقدم مستجدياً، فأعطاه أول مرة ست قطع نقدية، وكذا في المرة الثانية. وعندما حاول أحد الشمامسة لفته إلى رياء الرجل في المرة الثالثة أجاب: "أعطوه الآن اثني عشر قطعة فلعلّه المسيح جاء يمتحنني". الكرم حتى الإهانة: وآخر جاء شحّاذاً فأمر له يوحنا بعشر نحاسيات فاغتاظ الشحّاذ وأهان البطريرك في وجهه لأنه لم يعطه كما أراد. وإذ تحرّك الحاضرون وأزمعوا أن يلقوا بهذا الوقح بعيداً وبخّهم القديس وقال لهم: "بل دعوه، يا إخوتي. ها أنا قد بلغت الستين من عمري وما أزال أهين المسيح. أكثير عليّ أن أهان مرة من هذا الصديق؟" ثم أن القديس الذي اعتاد أن يدعو نفسه "يوحنا الوضيع" فتح للشحاذ كيس المال وقال له: "خذ ما تشاء يا صاح". حتى نكران الجميل: وآخر أيضاً جاءه مستعيناً. ولما كان القول الإلهي: "من أراد أن يقترض منك فلا تردّه" (مت42:5) فقد سأله الرجل عشرين ليرة ذهبية فكان له ما أراد. ثم أن الرجل أنكر، بعد حين، أن يكون قد أخذ من الكنيسة شيئاً. ولما رغب إداريو البطريركية وحفظة المال أن يلاحقوه ويسجنوه ويصادروا ممتلكاته، تصدّى لهم رجل الله قائلاً: "كونوا رحماء كما إن أباكم أيضاً رحيم... فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين" (لو36:6 ومت45:5). ولم يسمح القديس لعمّاله بأن يزعجوا الرجل. وإذ أصرّوا لأن هذا المشعوذ يأكل مال الفقر، أجابهم: "ألم يقل السيّد من أخذ الذي لك فلا تطالبه؟" (لو30:6). فلا تتعدوا الوصية! ثم أليس خليقاً بنا يا أولادي أن نكون للناس مثالاً في الصبر، وأيضاً قال الرسول المصطفى: "لماذا لا تظلمون بالحري، لماذا لا تسلبون بالحري؟!" (1كور7:6). إذا كان حسناً أن نعطي من يسألنا فأحسن منه وأكرم أن تعطي الذين لا يسألون. أما الذين يريدون أن يأخذوا ثوبنا فلنعطهم الرداء أيضاً (مت40:5) فإننا بذلك نقتدي بالملائكة، لا بل بالله عينه. أما ما نعطيه للفقراء من الخير الذي عندنا لا من مال السوء الذي نحصّله بالنزاع والمشاحنة. فقير مع الفقراء: وبقدر ما كان القديس يوحنا رحيماً كان فقيراً لا يطيق أن ينعم هو بما ينقص أسياده، أخوة المسيح الفقراء. من ذلك مثلاً أن أحد الأثرياء لاحظ مرة رتاتة ملحفة القديس فاشترى له واحدة بالغة الجودة، غالية الثمن، فقبلها يوحنا محبة بالمعطي. لكنه أبى أن يلتحف بها أكثر من ليلة واحدة. والحق أن عينيه لن تعرفا طعم النوم تلك الليلة لأن أفكاراً موجعة كانت تقضّه: كيف أنعم أنا بالدفء وإخوتي في الخارج يرتجفون؟! كيف أنعم أنا بما غلا وفقراء المسيح مطروحون؟! هذا اللحاف كان يمكن أن يتغطى بثمنه مئة وأربعة وأربعون برداناً. ويحي أنا الشقي! إذا كنت لأحيا في هذا البذخ فلن أذوق ما أعده الله للذين يحبونه وسيقال لي كمثل الغني: "لقد استوفيت خيراتك في حياتك والفقراء بلاياهم، والآن فهم يتعزّون وأنت تتعذّب". وما أن أطل الصباح حتى بعث قديسنا باللحاف إلى السوق ليباع. ولكن، لاحظه الثري معروضاً للبيع فاشتراه من جديد وقدّمه إلى البطريرك فعاد البطريرك وباعه ثانية. وأيضاً اشتراه الثري للمرة الثالثة فعاد يوحنا وباعه وقال للمعطي: "سنرى من يتعب أولاً أنا أم أنت". قال ذلك ليتحداه لأنه حسن في عيني يوحنا أن يأخذ مالاً من الغني، بهذه الطريقة، ليعطيه للفقراء. وقد اعتاد أن يقول أنه إذا عمد الواحد منا إلى الأخذ من الأغنياء دونما بغض لهم ليعطي الفقراء، فحتى ولو انتزع منهم الأقمصة فإنه لا يرتكب إثماً، لاسيما إذا كانوا بخلاء بلا قلب. فإن فعل ذلك أحسن الصنيع مرتين لأنه يخلص نفوس الأغنياء ويقتني لنفسه جزاء حسناً. ولكي يدعم قوله اعتاد أن يذكّر بما فعله القدّيس ابيفانيوس لينتزع فضة البطريرك يوحنا الأورشليمي بالحيلة ويعطيها للفقراء. القديس والمديح: وغالباً ما كان القديس يوحنا يتعرض للمديح. فكان يحرص على مقاطعة المتحدث بالقول: "ولكنني لم أهرق دمي عنك، بعد، يا أخي كما أوصى المسيح إلهنا، ربي وربنا جميعاً". وفي مناسبة أخرى، عندما حلّ الخراب بأورشليم بعد غزوة الفرس لها بادر إلى إرسال الأموال والمؤن والعمال والعدد إلى بطريركها مودستوس ليعيد بناء الكنائس فيها، لاسيما كنيسة القيامة قائلاً له: "ألا ثق يا أخي أنه لو أمكن لكنت آتي إليك وأعمل بنفسي في إعادة بناء كنيسة القيامة المقدسة لربنا وإلهنا يسوع المسيح. وأيضاً التمس منك ألا تخط اسمي على الألواح، أياً تكن، بل أن تسأل المسيح أن يكتب اسمي هناك حيث للكتابة بركة حقّانية". انتظر الرب: وكان طبيعياً أن تنقص الموارد وترتفع أصوات الاستغاثة وتشتد الأزمات والتجارب من وقت لآخر. جواب القديس حيال ذلك كان أبداً: "جيّد أن ينتظر الإنسان ويتوقّع بسكوت خلاص الرب" (مرا26:3). ولعل التجربة إذ ذاك هي أن يدخل المرء في مساومات وألاعيب ويهبط، بحجّة الاهتمام بالفقير، إلى دركات لا تجيزها الشريعة. وما كان القديس ليتزحزح عن الثقة بالله. فلا مساومة عنده ولا تبرير لما يخالف الشريعة. في هذا الإطار ثمّ قصة تفيد أن المجاعة حلّت يوماً ببلاد مصر بعدما هبط مستوى نهر النيل وتدفّق على الإسكندرية سيل من المهجّرين إثر هجمات الفرس على البلاد السورية وفينيقيا وفلسطين. فما كان من القديس يوحنا سوى أن اقترض مالاً من بعض الصالحين هنا وهناك آملاً في أن تنحل الأزمة في غضون أسابيع أو أشهر قليلة. ولكن، تفاقمت المجاعة ولم تبلغ البلاد سفن إمدادات كان متوقعاً وصولها. فأقام يوحنا صائماً مصلياً يتوقع بصمت خلاص إلهه. وإذ بواحد من الأثرياء يبعث إليه برسالة يقول فيها: "...بعدما انتهى إليّ أنك تعاني من النقص في المؤن بسماح من الله أو ربما بسبب خطايانا، فإني أنا خادمك، قوزما، لا يسعني، بعد، أن أكون في الراحة وسيّدي في العوز الدائم. لذلك أعلمك، أنا عبدك غير المستحق، أن عندي مئتي ألف كيس من الذرة ومئة وثمانين وزنة من الذهب. هذه التمس تقديمها إلى الرب يسوع المسيح من خلالك. فقط هبني، أنا غير المستحق، أن أنعم بخدمة الشموسية لديك لأطهر من خطاياي. والرسول بولس قال: "...بالضرورة يصير تغيّر للناموس أيضاً" (عبر12:7). قال الثري ذلك لأنه تزوّج مرتين وما كان يجوز له أن يصير شماساً. وأرسل يوحنا في طلب الرجل وأخرج الحاضرين خارجاً لأنه لم يرد أن يذلّه. ثم قال له: "لاشك أن تقدمتك غاية في السخاء ونحن محتاجون إليها في الوقت الحاضر، ولكنها تقدمة معيوبة، وأنت تعلم أن الحمل في الشريعة، بغض النظر عن حجمه، كبيراً أو صغيراً، ما كان ليقبل قرباناً إلا خالياً من العيب. لذا لم ينظر الله إلى قايين عندما قرّب ذبيحته. أما بعد، فما قلته يا أخي بشأن ما ذكره الرسول أنه بالضرورة يصير تغيّر للناموس أيضاً فإنما كان بشأن شريعة العهد العتيق وإلا لما قال يعقوب، أخو الرب: "من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل". (يع10:2). أما ما يختص بأخوتي الفقراء، وبالكنيسة المقدّسة، فإن الله الذي أعالهم قبل أن نولد، أنا وأنت، سيعولهم اليوم أيضاّ، ولكن، فقط، إن حفظنا وصاياه غير منثلمة. فإن من كثّر الأرغفة الخمسة قديماً قادر أن يكثّر الأكياس العشرة الباقية في أهرائنا. لذلك أقول لك، يا بني، ما هو مكتوب في سفر أعمال الرسل: "ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر". (أع21:8). وما كاد يخرج من عند يوحنا حتى جاءه خبر أن سفينتين محمّلتين بالذرة قادمتين من صقلية قد رستا لتوّهما في الميناء. إذ ذاك وقع يوحنا على ركبتيه وشكر العليّ وقال: "أشكرك، يا معلم، أنك لم تسمح أن يبيع خادمك نعمتك بفضّة. والحق، الحق أن من يلتمسونك ويحفظون أحكام كنيستك المقدّسة لا ينقصهم أي خير". مستشفيات: وكان مجال اهتمام القدّيس يوحنا بالفقراء واسعاً حتى أنه استحدث خانات لإيواء الذين لا مأوى لهم، لاسيما خلال أشهر الشتاء، والغرباء والمهجّرين. كما فتح المستشفيات واهتمّ بالحالات الصحية التي يمكن اعتبارها من وجوه الاختصاص. مثلاً حلّت بالمدينة مرة المجاعة وعمل خدّام البطريركية على توفير بعض المال والمؤن للمحتاجين. وإن بعض النسوة الحديثات الوضع اضطررن اتقاء للجوع أن يغادرن أسرتهن وهنّ بعد ضعيفات تقضهن آلام الحشى. فلما بلغ القدّيس خبرهن بادر للحال إلى فتح سبعة مستشفيات في أنحاء مختلفة من المدينة وزوّد كلاً منها بأربعين سريراً لاستقبال حالات النسوة الحديثات الوضع والعناية بهن سبعة أيام كاملة ثم إرسالهن إلى بيوتهن مزودات ببعض المال والحاجيات. ضبط المقاييس والأوزان: إلى ذلك سعى القدّيس يوحنا إلى ضبط المقاييس والأوزان في المدينة حيث بدا أنه كان للبطريرك بعض السلطان في أمور نعتبر اليوم أنها من اختصاص الإدارات العامة. وقد ورد في القرار البطريركي في هذا الشأن: "...أما وقد أصدرنا هذا القرار فإن من تثبت مخالفته له يكون ملزماً بتوزيع ممتلكاته على المحتاجين، شاء أم أبى، ولن يتلقى مقابل ذلك أي تعويض". مع السلطة المدنية: وكانت للقدّيس يوحنا مواقف في التعاطي مع السلطة المدنية ينبغي تسجيلها. لا نعرف ما عمق دور البطريرك في السياسة العامة، ولكن ورد في ترجمته بالإضافة إلى ما ذكرناه بشأن ضبط المقاييس والموازين أنه أمر مرة بضرب امرأة وجلد راهب وإيداعه السجن الانفرادي. كما نعرف أن قديسنا دخل في نزاع مرة مع نيقيتا الحاكم في شأن من الشؤون العامة. فلقد شاء نيقيتا أن يضبط حركة السوق العامة بحيث يضمن دخلاً لصندوق الولاية بغض النظر عما يمكن أن يسبب ذلك من إرهاق للفقراء، فأبى عليه يوحنا ذلك. ومرة ثانية جاء الحاكم إلى القدّيس قائلاً: "الإمبراطورية في ضيق وتحتاج إلى مال. وأنت، يبدو أنك تنفق ما يأتيك وهو كثير، بلا حساب، فهات ما عندك لتغذية صندوق الولاية". فأجابه يوحنا: "ليس جائزاً، بحسب فهمي، يا سيدي، أن نعطي للملك الأرضي ما هو للملك السماوي. ولكن حتى ولو كان في نيتك أن تأخذ ما ليس لك فليكن في علمك أن "يوحنا الوضيع" ليس مستعداً أن يعطيك قرشاً واحداً من مال الله. ومع ذلك أقول لك، دونك صندوق المال تحت السرير، فافعل ما تراه مناسباً". إلى ذلك اهتم يوحنا بلفت الحاكم إلى أمورٍ كعدم قبول الوشايات بحق الناس على علاتها والتأني في الحكم عليهم، عدلاً وإنصافاً، وأيضاً أن من ينقل خبراً كاذباً عن آخر يجب أن يعاقب بما كان يمكن أن يعاقب به من وجهت التهمة إليه وثبتت براءته. إصلاح الناس: وكانت للقدّيس يوحنا، فوق ذلك، مزايا ملفتة، لم يقسم مرة في حياته. وإذا ما شاء أن يصلح عيباً في إنسان نسبه إلى نفسه. فإذا ما شاء أن يصلح مستكبراً منتفخاً قال: "أنا متعجّب، يا سادتي، أن نفسي الشقية لا تذكر فضيلة الاتضاع التي أظهرها ابن الله على الأرض، بل تراني انتفخ وأتعالى على أخي، ربما لأن مظهري أفضل من مظهره أو لأني أغنى منه أو بسبب منصبي، أو لأني أمتاز عنه بأمر من الأمور، وأنسى الصوت الإلهي القائل: "تعلّموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت29:11)، ولا أتأمل في أقوال القدّيسين. فهذا يقول عن نفسه أنه "تراب ورماد" (يشوع بن سيراخ 32:17) وآخر أنه دودة لا إنسان" (مز6:21)، وآخر أنه "ثقيل الفم واللسان" (خر10:4). حتى أشعياء النبي قال عن نفسه أنه "نجس الشفتين" (أش5:6) مع أنه عدّ مستأهلاً أن يعاين الله. وأنا من أنا؟ مجرد رجل وضيع. ألم أُصنع من طين كما القرميد؟ ثم كل هذا المجد الذي أظنه يخصني أليس "كزهر العشب" (1بط24:1) ييبس؟!". ذكر الموت دواء: وأيضاً متى لاحظ القدّيس يوحنا بعض المتعجرفين المتذاكين المازحين الوقحين في محضره كان يقول قولاً كهذا: "يكفينا لكي نخلص، يا أخوتي، أن نتأمل دائماً، وبصورة جديّة، بالموت وأنه متى أتت الساعة فلن يكون للواحد منا رفيق غير أعماله. وعندما يسرع الملائكة إلينا فيا لشقاء النفس، إذ ذاك، إذا كانت غير مستعدّة! سوف نتوسل بدموع لتعطى لنا فرصة أخرى ولو قصيرة، وسيقال لنا: "ماذا فعلت خلال كل هذا الزمان؟! كيف أضعته؟! ويل لي أي مخاوف تقبض على نفسي وكيف أرتجف متى دعيت لأقدم حساباً دقيقاً قاطعاً عما فعلت؟! ألم تسمعوا بما أُعلن للقدّيس سمعان العامودي في رؤيا: "متى خرجت النفس من البدن وأخذت طريقها إلى السماء تلتقيها قوات من الأبالسة، كل في فرقته. فكوكبة من شياطين العجرفة تتصدى لها وتتحسّسها من كل صوب لترى إن كان للنفس أعمال من أعمالها. وكوكبة من الأرواح المفترية تلتقيها فتتصفّحها لترى إن كانت قد تكلمت بافتراء ولم تتب. وأيضاً تنتظرها، في موضع أعلى، شياطين الزنى فيفتشون عما بثّوه في تلك النفس علهم يجدونه. وفيما تساق النفس الشقية لتقدم الحساب في طريقها من الأرض إلى السماء، يقف الملائكة جانباً ولا يعينون. فقط فضائل النفس، إذ ذاك، تعين..." كلام القدّيس يوحنا عن الموت كان حياً لدرجة أنه والحاضرين معه كانوا يتمثلون الدينونة كما لو كانت أمام عيونهم فيهلعون ويرتجفون. وكان هو يقول في صرخة صلاة: "أعطنا، ربي، ملائكتك القدّيسين أدلاء يحفظوننا ويهدوننا لأن سخط الشياطين علينا مريع، ومريع الخوف والارتجاف وخطر السفر عبر بحر الهواء. فإنه إذا ما كان السفر من مدينة إلى مدينة على الأرض يستدعي دليلاً يقودنا لئلا نقع في الشقوق وأجحار الضواري أو الأنهر المتعذّر اجتيازها أو الجبال التي لا معبر فيها ولا يبلغ إليها أو في أيدي اللصوص أو في صحاري لا ماء فيها ولا حدّ لها فنتوه، فكم ترانا بحاجة إلى أدلاء وحراس من الله متى انطلقنا في تلك الرحلة الطويلة الأزلية، رحلة الخروج من الجسد إلى السماء؟". هذه الأقوال وغيرها اعتاد القديس تردادها، وكان لها على السامعين وطأتها فالمتعظمون يتعظون والضاحكون يبكون وذوو العيون الوقحة يطأطئون الرأس ويخرسون والجميع يخرجون على غير ما دخلوا، نخسي القلوب، حزانى على نفوسهم. القديس والرهبان: وأراد يوحنا أن يكون له نصيب في صلاة الرهبان وقد أدرك أنهم ملح الكنيسة، فاهتم بإقامة شركتين رهبانيتين ورتّب لهما حاجات الجسد وبنى لهما قلالي جاعلاً الواحدة تحت شفاعة والدة الإله والأخرى تحت شفاعة القدّيس يوحنا المعمدان. وكان قوله لهم هكذا: "ليكن معلوماً عندكم أني قد أخذت على عاتقي، بعد الله، قضاء حاجاتكم في الجسد، ولكن عليكم أن تضعوا نصب أعينكم خلاص نفسي بحيث تكون صلواتكم المسائية وسهراناتكم من أجلي أنا لدى الله. أما سر الشكر، متى أقمتموه، فيكون من أجلكم أنتم ولنفعكم". هذا وقد انطب عت الحياة في المدينة، بتأثير هاتين الشركتين، بطابع شبه رهباني حتى كان مألوفاً أن تمتد الصلوات والتراتيل إلى الله، في أنحاء المدينة، الليل بطوله. الناس والقداس: والقداس الإلهي أولاه القديس يوحنا أهمية بالغة وما كان ليطيق خروج الناس بعد قراءة الإنجيل أو تجمعهم في باحة الكنيسة واستغراقهم في الأحاديث البطالة. لهذا السبب كان أحياناً يخرج إلى خارج الكنيسة بعد تلاوة الإنجيل ويجلس هناك بين الشعب. وطبعاً كان تصرفه يثير استغراب الناس وتسألهم. فكان يقول لهم: "يا أولادي، حيث تكون الرعية فهناك ينبغي أن يكون الراعي أيضاً. ادخلوا إلى الكنيسة فأدخل معكم وإلا فسأبقى هنا معكم. لأني إنما أتيت إلى الكنيسة من أجلكم وكان بإمكاني أن أبقى في الدار البطريركية وأقيم الخدمة هناك لو كان الأمر يخصّني وحدي". هذا الموقف من قبل البطريرك كان يربك القوم. ولئلا يحرجهم مرة بعد مرة بدأوا يلتزمون البقاء في الداخل إلى آخر الخدمة الإلهية. القديس والهراطقة: وطالما أن حديثنا ههنا هو عن القداس الإلهي فمن المفيد لنا أن نعرف أن مما كان قدّيسنا يؤكده ولا يتسامح بشأنه ضرورة عدم الاختلاط بالهراطقة والامتناع، تحت أي ظرف، من الاشتراك في الكأس الواحدة معهم. وهذا ما كان يقوله: "إذا كان الله يحرّم على أي منا أن يخلي زوجته ويتزوج بأخرى، حتى ولو أقام طويلاً في بلد بعيد منفصلاً عنها، ويستدعي نقضه للنذر الذي قطعه على نفسه في الأساس عقاباً فكيف نفلت نحن من العقاب الذي ينتظر الهراطقة في الزمن الآتي إن لوثنا الإيمان الأرثوذكسي المقدّس بشركة زنائية مع الهراطقة؟ والشركة ندعوها كذلك لأن من هم في شركة واحدة لهم الأشياء مشتركة وهم متفقون فيما بينهم. لذلك أقول لكم لا تقربوا محافل الهراطقة لتشتركوا وإياهم في الكأس الواحدة". سامحني يا أخي: وفي مناسبة أخرى اضطر القدّيس يوحنا إلى قطع شماس عن الخدمة مدة لأنه ارتكب مخالفة فحرد هذا الأخير وأخذ يقول كلاماً جارحاً في حق البطريرك حتى أنه اختلق أخباراً في شأنه وسعى في الوشاية لدى الحاكم انتقاماً منه. فلما بلغ القدّيس في أي حال كان شماسه قال: "من يضعف وأنا لا أضعف؟" (2كور29:11). وأيضاً: "يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء" (رو1:15). لذلك قرر أن يستدعيه ويتحدث إليه ثم يعفو عنه لئلا يقع فريسة للذئب العقلي. ولكن، لسبب أو لآخر نسي البطريرك المسألة وانشغل بغيرها إلى أن جاء عيد الفصح. يومها، تذكر البطريرك الشماس الحردان وكان الوقت قداس المؤمنين. وتذكر أيضاً القول الإلهي: "إن قدّمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخيك. وحينئذ تعال وقدّم قربانك" (مت23:5_24). فأمر للحال شماس الخدمة أن يتلو الطلبة "بعد ذكرنا جميع القدّيسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب" وأن يعيدها حتى يعود. أما هو فخرج إلى غرفة القدسات والملابس، ومن هناك أرسل في طلب الشماس المقطوع. وما أن حضر حتى سجد قديسنا أمامه وقال له: "سامحني يا أخي"، فانذهل الشماس وفعل كمثل البطريرك. إذ ذاك، فقط، دخل الاثنان إلى الكنيسة وأكمل البطريرك القداس. هذه بعض أخبار القدّيس يوحنا الرحيم وبعض مزاياه. الكل في سيرته كان ينبض بالإنجيل حياً. وكيانه يبدو أنه وقد أنعجن بالإنجيل إلى حد أن أضحت سيرته إنجيلاً. رقاده: أما رقاده فكان في مسقط رأسه، أماثوس، في قبرص. فلقد اشتدت، في ذلك الزمان، هجمات الفرس على البلاد المصرية وبدت الإسكندرية في حال سيئة. فتمنى نيقيتا الحاكم على البطريرك أن يزور القسطنطينية ليكون للمدينة المتملكة نصيب فيه أيضاً. وبعدما ألحّ عليه أذعن. ولكن، في الطريق إلى هناك حضره ملاك الرب قائلاً: "قم إلى رب السماوات والأرض فإنه يدعوك". فتوقف في أماثوس وكان قريباً منها. عاد إلى مسقط رأسه ليولد من جديد، ولكن، هذه المرة إلى ملكوت السموات.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14427 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

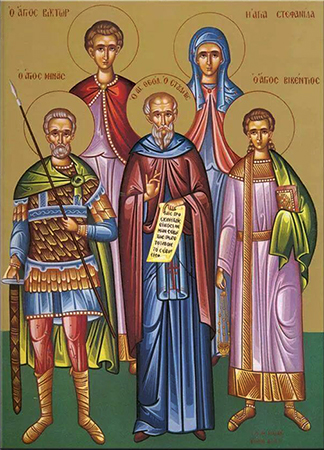

القدّيسان الشهيدان فيكتور وستيفاني  القدّيسان الشهيدان فيكتور وستيفاني (القرن الثاني للميلاد): كان فيكتور عسكرياً من أصل إيطالي في ثكنة من ثكنات دمشق في زمن الإمبراطور انطونينوس (138 – 161م). وشى به بعض رفقائه أنه مسيحي فألقى الحاكم العسكري، سباستيان، القبض عليه وأخضعه للاستجواب، فاعترف بالمسيح ولم ينكر. ولما أبدى ثباتاً ولم يهن أحاله الحاكم على التعذيب، فحطم الجلادون أصابع يديه وألقوه في أتون متقد بقي فيه ثلاثة أيام دون أن تمسّه النار بأذى. ولما خرج من الأتون سقوه سماً مميتاً أعده أحد السحرة. وإذ تبيّن أن السم لم يفعل في جوف فيكتور اختشى الساحر وأعلن أن إله فيكتور هو الإله الحي الحقيقي وحده. بعد ذلك عمد المعذبّون إلى وسائل تعذيب إضافية فنزعوا بعض أعصابه وألقوه في قدر من الزيت المغلي، ثم في كلس وخل. وأخيراً، قلعوا عينيه وعلّقوه ثلاثة أيام مقلوباً إلى أن لفظ أنفاسه وأسلم الروح. وحدث أن أرملة تقية حضرت جهادات الشهيد وعاينت، في الروح، أكليلين بهيين يرتفعان إلى السماء فتحركت نفسها وتقدّمت من الحاكم واعترفت هي أيضاً بالمسيح. فأخذها الجند وقيدوها إلى نخلتين شدتا أحداهما إلى الأخرى بالحبال، ثم فكوا الحبال وتركوا النخلتين تذهب كل في اتجاه ففسختا ستيفاني إلى اثنين، فأحصيت مع القدّيس فيكتور.  |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 14428 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|