|

|

|

|

|

|

رقم المشاركة : ( 13271 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القديسان كير ويوحنا

مقدمة لقد أنعم علينا الرب بهذه النعمة العظيمة ، أن نشترك في إظهار مجده في قديسيه ، وذلك من خلال السيرة العطرة للقديسين الشهيدين الطوباويين كير ويوحنا . هذان الشهيدان اللذان استشهدا على أرض مصر ، خارج مدينة الإسكندرية ، عام 292 م. إبان إضطهاد دقلديانوس على كل من يعترف بإيمانه بالسيد المسيح له المجد . وقد ظل الشهيدان الرفيقان كير ويوحنا صامدان متمسكان بالإله القوي ، فوُهب لهم أكاليل النصرة والشهادة بالإضافة إلى سيرتهم العطرة التي تتناقلها كل الأجيال ، جيل بعد جيل . وكما ظلا مترافقان في حياتهما معا ولم يفترف أحدهما عن الآخر وهبهم الله أيضاً عدم الإفتراق إلى الابد ، وأصبح إسم الواحد مقتراناً بالآخر وجسديهما لم يفترقا عن بعضهما . وقد شهدا بتلك الصداقة الروحية والتي تبقى حتى بعد إنطلاق الروح وبقاء الأجساد في التراب . وفي الحلقات القادمة سنقدم أجمل المعجزات لهذين الشهيدين ، معتمدين على ما ذكره القديس صوفورونيوس رئيس أساقفة أورشليم في القرن السابع الميلادي ، والذي كان قد نذر أن يجمع ويسرد معجزات هذين الشهيدين ، في ذلك العصر الذي عاش فيه ، بعد أن وهب له الله الشفاء من مرض عينيه وإعادة نعمة البصر له بصلوات هذين الشهيدين . وفي هذه المرة سنقدم مقدمة عن سيرة القديسين الطوباويين ، ولاحقاً سيتم ذكر تفاصيل وتأملات عن سيرتهم العطرة كما سنسرد على فترات منتظمة السبعين معجزة التي سردها صوفرونيوس عنهما ، التي قد قمنا (يؤانيس فورتوناس وإيريني مفروذي) بترجمتها من المجلد رقم 78 من الباترولوجيا (علم الآباء الأولين) ، وذلك على فترات منتظمة . كانوب ، ذلك المكان الذي تبارك بهذان القديسان المنيران ، وأشرق منه نور إلهي يضيء لكل من يريد الوصول إلى الله وإلى كل محتاج معونة أو شفاء أو إرشاد . كانت الإسكندرية ، مركز للعبادة الوثنية آنذاك ، قريبة من هذا المكان ، بالقرب منها دفن القديسان وبجانبهم كان ضريح القديس مارمرقس الذي دفنه المؤمنين هناك بعد إستشهاده بالقرب من الإسكندرية . كما يوجد في غرب مدينة كانوب مزار آخر للقديس العظيم مارمينا العجايبي . وبهذا الحصار من الشهداء أُحيطت الإسكندرية بسور إلهي لدحض الوثنية المتوغلة فيها . وكما قال القديس بولس الرسول “حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة أيضاً ” (رو 5 : 20) . وبالقرب منه أيضاً كان معبد سرابيون ، معبد الأوثان العظيم ، والذي كان مشهوراً جداً بضلالة أن فيه يتعافى المرضى ، ولكن ظهرت الحقيقة جالياً عندما شيد ضريح القديسان الذي فيه كانت تتم المعجزات الحقيقية ، حيث توافد إليه المتعبين والمرضى واليائسين من كل انحاء العالم ليستقوا من روح النعمة المتدفق من هذا المكان ، وكل من جاء إلى هناك نال شفاء الروح قبل الجسد فأسرع مخبراً بكم فعل به الرب من عظائم . وهكذا أصبح هذا المكان منارة تضيء وترشد وتنقذ كل محتاج لشفاء النفس أو الجسد أو الروح ، حيث تقوده في النهاية إلى أبواب السماء والتمتع بالحياة الجديدة مع الله . لأنه بمجيء القديسين إلى هنا ، وسكناهم مع الرسل الأطهار ، جعلوا الشيطان يفر هارباً من ذلك المكان المقدس مهزوماً ، وكإشارة لهذا النصر بفرارهم ، صار هدوء للمكان مع معجزات لا تعد تسمع في ذلك المكان . وأما عن تلك المعجزات ، مَن يستطيع أن يحصيها ؟ وبأي لسان ، يجسر أحد أن يرويها ؟ أو يسردها بلسان فصيح ؟ لأنه لا يستطيع أحد من البشر ، حتى وإن كان له عشرة ألسنة ، أو عشرة أفواه أن يصفها إلا من وهب له الله هذه القوة ، والتي لأجل تمجيد إسمه فعلوا ذلك . ذاك الذي يحصي النجوم ويعطي لها كلها أسماء حسنة ، ذاك الذي يقيس المياه بيده ، والسموات بشبره ، والأرض كلها بكفه ، ذاك الذي قطرات الأمطار محصاة عنده ، وقطرات الندى معدودة ، وذرات الرمل معلومة عنده من قبل . والذي وهب لهم تلك المواهب المجانية والتي بواسطتها البرص يطهرون ، والعرج يصحون ، والمرضى يبرءون ، ويهبون النظر للعميان ، ويخرجون الشياطين ، ويقيمون الموتى ، وبالأخص الموتى بالروح . هذان الشهيدان القديسان الرفيقان المسيحيان ، “كير” (أباكير، كما يلقبونه، والتي تعني “أبا” أي آفا أو أنبا) و”يوحنا” يمثلان حياة النجاح في كل شيء . الأول الطبيب الماهر المشهور بأمانته وتقواه فوهب له الله موهبة شفاء الأمراض دون علاج . والثاني ضابطاً في الجيش تعلم الإلتزام والإنضباط ليس في حياته الخارجية (العالمية) فقط ولكن في حياته الروحية أيضاً . فقد ولد كير بالإسكندرية من أبوين، تقيين، فنشأ نشأة مسيحية صالحة على الأيمان الأرثوذكسى كما سلحاه بالعلم والثقافة والفلسفة فصار طبيبًا ماهرًا في شبابه المبكر. كان محبوبًا ومشهورًا من أجل أمانته ومحبته للجميع وخدمته مع تقواه وفضيلته. شعر الوالي سيريانوس بخطورته كمسيحي على عبادة ألوثان فقد كان يحمل البشارة وينشر الإيمان المسيحى عن طريق عمله ومحبته وخدمته ، فطلب أن يقتله متهمًا إياه بالسحر والشعوذة وفعل الشر، وإذ سمع أباكير بذلك هرب من الإسكندرية متجهًا نحو الجبال العربية ليعيش بين النساك متأملاً في محبة الرب دون أن يتجاهل مهنته السابقة كطبيب …. وهناك ذاع صيته بسبب نسكه وعمله ومحبته المقدمة إلى الجميع ، فسمع عنه من يسكن فلسطين وسوريا وما بين النهرين. وهكذا جمع بين هؤلاء ، الطبيب والضابط ، روح النسك ، فأنطلق يوحنا يبحث عن “كير” الذي ذاع صيته . القديس يوحنا ضابطًا في الجيش بمنطقة الرها (أديسا) ، وهو ليس مصرياً ، ومشتاقًا إلى حياة الوحدة والنسك ، سمع عن القديس كير فاستقال من وظيفته وانطلق إلى أورشليم يزور الأماكن المقدسة ومن هناك انطلق إلى الصحراء ليلتقي بالقديس الناسك كير، حيث توثقت عري الصداقة بينهما على صعيد الروح، كل منهما يسند الآخر ويشجعه. وإذ اشتعل الاضطهاد بعنف في كل مصر في عهد دقلديانوس، سمع القديس كير عن القديسة أثناسيا وبناتها الثلاث العذارى ثيؤدورا وتاؤبستى وتاؤذكسيا أنهن قد حُملن مقيدات إلى كانوب (بالقرب من أبي قير الحالية بجوار الإسكندرية) ، فخشى لئلا تغلبهن العذابات فيبخرن للأوثان، لهذا رأى أن يذهب بنفسه مع صديقه يوحنا لينال الاثنان إكليل الشهادة مشجعين هؤلاء العذارى وأمهن. وعندما وطئت أقدامهم أرض الأسكندرية عرف الشعب المتوحد الطبيب كير فأكرموه جدًا، أما هو فاهتم مع يوحنا بخدمة المسجونين … فقبض عليهم وتم تعذيبهم بكل الطرق الوحشية فلم يتركا إلههم ، والذي كان يسندهما ويشجعهما . وقد إستشهدا مع العذارى وأمهن بقطع رؤوسهم ودفن جسد الشهيدين بقبر في كنيسة مارمرقس في كانوب (بالقرب من أبو قير الحالية) وبقيت رفاتهما قرناً من الزمن ، ولما جاء القديس كيرلس نقلها إلى مينوتيس بالقرب من كانوب حيث تمت معجزات كثيرة . وفي يوم 31 يناير تعيد الكنيسة الارثوذكسية لتذكار القديسين. تم نقل أعضاء القديسين الجليلين كير ويوحنا ، وذلك بعد أن نالا إكليل الشهادة أخذ بعض المؤمنين جسديهما ووضعوهما في كنيسة القديس مرقس الإنجيلي قبلي الإسكندرية وظلا بها إلى زمان القديس كيرلس الكبير عمود الدين حيث ظهر له ملاك الرب في أثناء الليل موصياً إياه بنقل كير الشهيد المكرم من بيعة مرقس السامي إلى بيعة الرسل القديسين ، التي كان قد شيدها البطريرك السابق ثيؤفيلس في تلك المدينة منوف ، وقد أقيم فيها التمثال وسيطر عليها الشيطان . حينئذ مطيعاً كيرلس العجيب الإعلان الإلهي ، أسرع للقديس مرقس ، وكشف تابوت الموقر كير ، فاكتشف معه المثلث الطوبى يوحنا . وبحكمة تفكر أن الرسالة الإلهية المعلنة باسم الواحد ، تعلن عن الاتفاق والاتحاد بين الاثنين ، والتي لا يجب بعد انتقالهم أن نفصل بين أولئك الذين لم يفرق بينهم الطريقة أو المكان أو الزمان أو الآلام . فنقل الاثنان ووضعهم في بيعة الرسل المقدسة ، راكضاً ومبتهجاً متشبهاً بالطوباوي داود الذي كان يرقص أمام تابوت العهد . وبنقل هذان القديسان إلى كنيسة القديس مرقس الأخرى التي علي البحر بكرامة عظيمة ، بُني لهما كنيسة بتلك الجهة ورتبوا لهما عيدا في هذا اليوم ، وكان بجانب الكنيسة هيكل لعبادة الأوثان يجتمع فيه كثيرون من الوثنيين فلما رأوا العجائب التي تظهر في كنيسة القديسين آمن كثيرون منهم بالسيد المسيح . وفي الحلقات التالية سنسرد أجمل المعجزات للقديسين الذين لم يفارقا بعضهما في حياتهما ومن بعد شهادتهما . بركة صلواتهما تكون معنا . فليعطنا الرب ونحن غير مستحقين بركة صلوات هذين القديسين ، وتكون هذه الكلمات معونة وتعزية وبركة في حياة كل من يقرأها ويطلب معونتهم وصلواتهم . آمين “ترجمة: يؤانس فورتوناي وإيريني مفروذي من المجلد رقم 78، الباترولوجيا” |

||||

|

|

|||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13272 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

القديس باسيليوس الكبير

ولد في قيصرية الكبادوك عام 329 من أسرة تضم عددًا من الشهداء سواء من جانب والده أو والدته، ودعيّ على إسم والده باسيليوس الذي يعني باللغة اليونانيّة الملكوت. جدته من جهة والده القدّيسة ماكرينا التي عانت الإضطهاد وتمسكّت بإيمانها، وجدّه من جهة أمّه إميليا مات شهيدًا. كان باسيليوس أكبر البنين في عائلة مؤّلفة من عشرة أولاد، خمسة بنين وخمس بنات، وقد مات أخ له في طفولته المبكرة وآخر في شبابه (نقراطيوس)، بينما سيم الثلاثة الآخرين أساقفة: باسيليوس أسقف قيصرية الكبادوك، غريغوريوس أسقف نيصص، وبطرس أسقف سبسطية، أما أكبر الكل فهي ماكرينا، على اسم جدتها، التي حثت الجميع على الحياة الفاضلة. تربّى القدّيس باسيليوس على يديّ جدته ماكرينا في قرية بالقرب من قيصرية الجديدة حيث شّيدت والدته هيكلًا على اسم الأربعين شهيدًا الذين استشهدوا في سبسطية. أُرسل في سن مبكرة إلى مدرسة قيصرية كبادوكية، وهناك تعّرف على أشخاصٍ من بينهم القدّيس غريغوريوس النزينزي. وقد برع القدّيس باسيليوس من صغره. انتقل إلى القسطنطينية حيث درس البيان والفلسفة، ثم ارتحل بعد خمس سنوات (سنة 351 م) إلى أثينا أيضًا لحوالي خمس سنوات ليكمّل دراسته، وكان قد سبقه إليها صديقه (القدّيس) غريغوريوس النزينزي، حيث عاش القديسان في مدينة أثينا كروحٍ واحدة في جسدين. وهناك أيضًا التقيا بيوليانوس الذي صار فيما بعد إمبراطورًا يجحد الإيمان ويضطهده. تميّز باسيليوس بالفصاحة والبيان والفلسفة والفلك والهندسة والطب دون أن يتخلّى عن شعلة الإيمان، فكان لاحقًا خير مثال على إستعمال العلوم البشريّة لخدة الكلمة الإلهيّة. عودته إلى وطنه: رفض كل عرض أتاه من رفاقه ليبقى في أثينا وعاد عام 356 إلى وطنه لينشط بتدريس البيان لعامين وذاع صيته كثيرًا وتلقّ عروضات مغرية، ولكن أخته ماكرينا كانت خير عاملة لإرشاده إلى الطريق الصحيح. وبعد عام نال المعمودية، ورسم قارئًا. حياته النسكية: عرف النسك في منزله أولًا، خاصة انّه بعد موت والده حوّلت والدته وأخته المنزل العائلي إلى منسكٍ اجتذب عذارى من كبرى العائلات في كبادوكية. وتابع باسيليوس بحثه ، فقام نحو سنه 358 م. وهو دون الثلاثين، يتعرّف على النسّاك في الإسكندرية وصعيد مصر وفلسطين وسوريا وما بين النهرين، فمكان منه إلّا أن باع كل ما يخصه وووزعه على الفقراء، وأخذ مكانًا له للوحدة. في بادىء الأمر نسك بالقرب من نهر الأيرس على مسافة ليست ببعيدة من منسك والدته وأخته. تامل بجمال الطبيعة وبدأ يكتب: “ماذا أكثر غبطة من مشابهة الملائكة على الأرض؟ في بدء النهار ينهض الإنسان للصلاة وتسبيح الخالق بالتراتيل والأغاني الروحية، ومع شروق الشمس يبدأ العمل مصحوبًا بالصلاة أينما ذهب، مملحًا كل عملٍ بالتسبيح. إن سكون الوحدة هو بدء تنقية النفس، وبالفعل إن لم يضطرب عقل الإنسان لأي شيء، ولم يتشتت عن طريق الحواس في أمور العالم، يرتدّ إلى ذاته، ويرتفع إلى التفكير في الله”. كان صارمًا في نسكه، مزج النسك بدراسة الكتاب المقدس والصلاة والعبادة، فجمع من حوله نساكًا من بنطس وكبادوكية. يعتبر باسيليوس من كبار وأوائل تأسيس وتنظيم الحياة الرهبانية. عمله وحضوره الكنيسة: عرف باسيليوس أن أسقف قيصرية قبل قانون إيمان أريوسي أي هرطوقي مخالفًا للإيمان الحقيقي، فمكان منه أن شب من خلوته آتيًا إلى الأسقف يشرح له خطأه الجسيم ، فمكان منه أن عاد عن زلّته وأعلن قانون الكنيسة الصحيح أي قانون الإيمان النيقاوي الذي يؤُكّد وحدانية الإبن مع الآب. بدأ نجم باسيليوس بالسطوع ، فغار منه أسقفه فعاد إلى نسكه ودفاعه ضد الإمبراطور يوليانوس. أٌنتخب الإمبراطور فالنس وحاول نشر الفكر الأريوسي، فعاد الشعب يصرخ باسيليوس، وحاول أوسابيوس تفرقة رفيقا النسك، فبدعى غريغوريوس دون باسيليوس. فأجاب الأسقف: “أتكرمني بينما تهينه؟ وأكمل : عامله فيكون لك فخر. وهذا ما حصل ، فصار باسيليوس سندًا للأسقف وصديقًا وفيًا له خاصة في شيخوخته. فإهتم باسيليوس برعاية المحتاجين والمرضى، وشيّد مؤسسة في ضواحي قيصرية لعلاج المرضى واستقبال الغرباء والمحتاجين، وعلى مثالها ظهرت مؤسسات في مناطق قروية أخرى في الأقاليم تحت إشراف خوري متقدّم. سنة 368 م. ظهرت مجاعة اجتاحت الإقليم، فباع باسيليوس ما ورثه عن والدته ووزعه، كما قدم الأغنياء له بسخاء فكان يخدم الفقراء بنفسه. سيامته رئيس أساقفة: توفي أوسابيوس عام 370م، فحاول باسيليوس الطلب من القديس غريغوريوس النزينزي تولي الأمر بحجة اعتلال صحته، وكان قصده أن يرشحه للأسقفية، ولكن في النهاية وقعت القرعة عليه، وإعتبر فالنس الأريوسي تحدٍ كبير له. الصعاب التي واجهته: 1- رفض بعض أساقفة الاشتراك في سيامته، وعادوه ، غير أن باسيليوس عاد وجذبهم إليه بحزمه وعطفه. 2- قسّم فالنس أبرشيّة باسيليوس إلى إقليمين لإضعاف سلطته، فسارع قدّيسنا إلى تحويل بعض المناطق إلى مدن أساسيّة وسام مجموعة من الأساقفة عليها ، منهم أخوه غريغوريوس أسقف نيصص. 3- إشتد الصراع مع فالنس وتحوّل إلى صدام كبير إذ كان الإمبراطور مصممًا علىى نشر الأريوسية بالقوّة، وخاف منه عدد لا بأس به من الأساقفة، ولكن باسليوس كان كالصخرة أمامه الذي تعرّض لتهديدات مخيفة من فالنس لدرجة القتل. وسُجّل حواراً رائعًا بين القدّيس باسيليوس وممثل الإمبراطور الحاكم مودستس، إذ قال الأخير: ألا تخاف الموت؟ فأجابه باسيليوس إذا قتلتني ترسلني عند إلهي. فأكمل مودستس قائلًا: لم يكلّمني أحد من الأسقفة بهكذا كلام من قبل؟ فأجابه باسيليوس: لأنّك لم تلتق بأسقف من قبل. ويومًا دخل الإمبراطور فالنس الكنيسة عند باسيليوس في يوم عيد الظهور الإلهي لسنة 372 م. وشاهد الكنيسة تسبح بصوتٍ ملائكيٍ، فحاول أن يُقدم تقدمة فلم يتقدم أحد لاستلامها لأنه هرطوقي، وكاد يسقط لولا معاونة أحد الكهنة له، أخيرًا تراءف عليه القدّيس وقبلها من يده المرتعشة، وقد حاول أن يظهر كصديق للقدّيس باسيليوس. محاولة نفيه: وبالرغم من ذلك أصرّ فالنس بضرورة نفي باسيليوس لسلام الشرق. وفي ليلة ترحيله مرض إبن فالنس فجأة، فأصرت أمه دومينيكا على إبقاء القدّيس وطلب الإمبراطور من الأسقف أن يصلّي لوحيده ليشفى، فاشترط باسيليوس أن يعتمد بعدها أرثوذكسيًا، وبالفعل شُفيّ لكن الإمبراطور حنث بوعده إذ عمدّه أسقف أريوسي فمات الولد في نفس اليوم. مرة أخرى استسلم الإمبراطور لضغط الأريوسيين، وإذ كان يكتب أمر النفي، إنكسر القلم أكثر من مرة في يده المرتعشة فخاف. وكان الله مع باسيليوس دائمًا حتى أن مودستس عدوه القديم إذ أصيب بمرض خطير صلّى له القديس فشُفيّ وصار من أقرب أصدقائه. السنوات الأخيرة: لازم المرض القدّيس منذ طفولته، وكان يشتد عليه خاصة في السنوات الأخيرة. في سن الخامسة والأربعين دعي نفسه “عجوزًا”، وفي السنة التالية خلع كل أسنانه، وبعد سنتين في عام 379م. سُمع يخاطب الله، قائلًا: “بين يديك أستودع روحي” وفي الحال أسلم الروح، وقد اشترك الكلّ مسيحيون ووثنيون في جنازته المهيبة. كتابات: 1- العقيدة: خمسة كتب ضد أنوميوس، كتاب عن الروح القدس في 30 فصلًا. 2- التفسيرية: الأكسيمارس Hexameron، أي ستة أيام الخليقة في 9 مقالات، 17 مقالًا عن المزامير، تفسير الـ 16 أصحاحًا الأولى لسفر إشعياء. 3- مقالات: 24 مقالًا في مواضيع عقيدية وأدبية ومديح. 4- الرسائل: حوالي 400 رسالة في مواضيع متنوعة تاريخية وعقيدية وأدبية تعليمية وتفسيرية وقوانين، ورسائل تعزية. 5- توجد 3 قداسات باسمه، إحداهم تستخدمه الكنيسة القبطية (وهو القداس الباسيلي). 6- النسكية: القوانين الطويلة والقصيرة (الشائعة والمختصرة)؛ مقالتان عن دينونة الله، والإيمان؛ والأخلاقيات Moralia. |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13273 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

المغبوط الشيخ يعقوب

هو الأرشمندريت المتوحّد يعقوب تساليكيس، الذي لَمَع في النصف الثاني من القَرن العشرين لا كراهب ناسك وحسب بل أيضاً كَراعٍ وأب روحي عميق البصيرة مَرهَف الإلهام، على طيبة وبساطة كالأطفال كما يَشهَد كل من جلس إليه أو التقاه. كاهن قبرصي كان يسترشد الشيخ يعقوب قال عنه مرة أنه يكفيك أن تُعاشر الشيخ يعقوب قليلاً، لتفهم ما هي “الحياة المُستَترة مع الله في المسيح” التي يتحدث عنها القديس بولس (كولوسي 3: 2). كثيرون ممن التقوه شبّهوه بالملاك لقَدر ما كان حضوره “شفّافاً”، آخرون قالوا أنك ما أن تجلس إليه حتى ترى فيه الحب متجسداً. أبونا القديس بورفيريوس الرائي، الذي عاصره، سمّاه مرة “مرآة للفضيلة والصبر المقدَّس والتواضع”. هذا وما أن علم القديس بورفيريوس برقاد الشيخ يعقوب حتى قال “هذا الرجل من أعظم قدّيسي عَصرنا”. تجدر الإشارة إلى أنه بين رقاد قديسَينا هذين، أحد عشر يوماً. في الخامس من تشرين الثاني سنة 1920 وُلد يعقوب لعائلة تقية فاضلة من “ماكري” الساحلية في آسيا الصغرى (تركيا الحالية). والده كان معمارياً ذائع الصيت لحرفيته وأمانته، الشيء الذي أمَّن للأسرة بحبوحة لا بأس بها. لكن الثروة الأهمّ للوالدين كانت تُقاهُما أمام الله وتمسّكهما بعَيش الفضيلة، فكانت المحبة المُقَدَّسة الرابط المتين بين أفراد الأسرة، ومنهم إلى كل من كان حَولَهم. في أوائل سنة 1922، حصلت كارثة تهجير المسيحيين من آسيا الصُغرى، اعتَقَل الأتراك الوالد وهُجِّرَت العائلة إلى اليونان، ويعقوب الصغير ما أتمَّ السنتين من عمره بعد. تنقَّلت العائلة، كسائر من هُجِّروا من آسيا الصغرى، من مكان إلى آخر بين مواضع تجمُّع المُهَجَّرين، لثلاث سنوات وهم لا يعرفون عن الوالد شيئاً، بل وفي ظنّهم أنه قضى في الإعتقال كالكثيرين من الرجال الذين اعتقلهم الأتراك. خريف العام 1925، وبينما كانت جدة يعقوب لأبيه مارة أمام ورشة بناء، سمعت صوتاً مألوفاً فدخلت بين العمّال وإذ هي أمام ابنها، والد يعقوب. كان الأتراك قد أطلقوا سراحه منذ حوالي سنة ونفَوه إلى اليونان، وهو كان مذذاك يبحث عن عائلته، وقد ابتدأ ييأس. التمّ إذاً شمل العائلة من جديد وانتقل الجميع إلى قرية من شمال جزيرة إيفيا. هناك مُنِحوا حصّة مُلكيَّة فبنى الوالد منزلاً صار البيت العائلي، وفيه عاش يعقوب حتى انتقاله إلى الدير. لا شكّ أن جَوَّ التُقى العائلي أثّر في يعقوب الصغير كثيراً. الصلوات والتراتيل وقصص القدّيسين ظَهَرَت تستهويه منذ الخامسة من عمره، وفي السابعة – ولم يكن يذهب إلى المدرسة بعد – حَفظ معظم القدّاس الإلهي عن ظهر قلب. أمران كانا الأحبّ إلى قلبه: خدمة الكاهن في الصلوات الكَنَسيّة، والذهاب إلى المزارات والكنائس الصغيرة التي كانت مزروعة هنا وهناك في البرّية، للصلاة ساعات طوال مُقَلّداً، ببراءة الأطفال، الآباء النُسّاك. أمضى صِغَرَه وشبابه هكذا، عَشير القدّيسين حتى بات أليفَ حضورِهم وعجائبهم. إلفته هذه مع القدّيسين، ونَمَط عَيشِه الذي لا يشبه عَيش الأولاد أترابه، جَعلا أهل القرية يسمّونه “القديس الصغير” و”ولد الله”. وإذ لم يكُن في القَرية كاهن مُقيم، كان أهل القرية يلجأون إلى “القديس الصغير” ليصلّي من أجلهم في الأمراض والضيقات. كان يعقوب الصغير إذذاك يتلو من أجلهم الـ”أبانا”، وغيرها من الصلوات التي كان يحفظها، بعفوية وبساطة واتّضاع، وكانت صلواته تُستَجاب فوراً. عند إنهائه مرحلة التعليم الابتدائي، وإذ لم تكن العائلة تملك مالاً لإرساله إلى المُدُن لإكمال تعليمه، صار الفتى يعقوب يرافق والده إلى وِرَش البناء، في القرية وخارجها، حتى أتقن مهنة البناء ولم تكن أتعاب المهنة تثنيه بالرغم من هزالة بنيته الجسدية. في مَطلع العشرين من عمره، سمعه متروبوليت الناحية مرة في الكنيسة يرتّل، أُعجب كثيراً بصفاء صوته وعذوبة ترتيله فسامَه قارئاً. منذ ذلك الحين زاد الشاب يعقوب بعض التشدُّد في أصوامه وصلواته، إذ لم يعتبر نفسه البتة أهلاً لهذه الكرامة. نشير هنا إلى أن شهادات كثيرة عن أيام شبابه تتحدّث عن كم كان مُلفتاً تشدّد هذا الشاب في الأصوام والسهر في الصلاة وسائر المُمارسات ذات الطابع النُّسكي، سيّما وأنها كانت بملء إرادته وحسب إذ لم يكن راهباً. بَقي إذاً على هذه الحال حتى ذهابه إلى إتمام خدمته العسكرية سنة 1947. رفقاؤه هناك كانوا يسمّونه تهكُّماً “أبونا يعقوب”، أما رئيسه وبعض الآخرين كانوا يعاملونه بتقدير وإحترام، ولعلّهم تحسّسوا فيه كِبَر قامته الروحية. سنة 1949 أنهى خدمته العسكرية وفي السنة نفسها رقد والده. ركّز اهتمامه على شقيقته، عملاً بوصية والدته القديسة قُبيل رقادها سنة 1942، حتى تزوّجت الشقيقة فصار حُراً لينطلق إلى الرهبنة، غاية مُناه منذ الصِّغَر. سنة 1952 قُبِلَ الشاب يعقوب راهباً في دير البار داود (نُعيّد له اليوم 1 تشرين الثاني) في إيفيا، أبقيَ له اسم يعقوب، وفي 19 كانون الثاني من السنة نفسها سيم كاهناً في خالكيذا بيد المثلث الرحمات المتروبوليت غريغوريوس. جهاد الراهب المُتَقَدِّس صار في الدير مُضاعفاً، وغالباً ما كان يصعد إلى المغارة التي نسك فيها البار داود ليصلّي هناك ساعات طوال. وكما كانت جهاداته وصلواته تزداد كانت تزداد أيضاً نِعَم الله عليه، بما فيها الرؤى الإلهية وظهورات القديسين والعجائب. بالطبع ازدادت عليه أيضاً هَجمات الشيطان، بِحِيَل وأشكال متنوّعة لا مجال لتعدادها هنا. غالباً ما كان الشيخ يعقوب يرى ويُحادث البار يعقوب مؤسس ديره، والبار يوحنّا الروسي الذي كان يكنّ له الشيخ يعقوب إكراماً خاصاً. أما في خدمته القُدّاس الإلهي، فمعاينة الملائكة يمَجّدون الحمل الذبيح كانت شبه دائمة عنده، وقد شهد كثيرون كيف كان يتألّق بالنور وهو يخدم الأسرار الإلهية. في الخامس والعشرين من حَزيران سنة 1975 اختاره آباء الدير رئيساً عليهم، وبقي حاملاً هذا الصليب بِبَذلٍ واتّضاع كُلّييَن حتى رقاده المُوَقَّر في الواحد والعشرين من تشرين الثاني سنة 1991. “كيف يمكننا أن نحب الله، إن لم نحب حتى الموت هؤلاء الذين أحبَّهم الله حتى الموت؟”، كان الشيخ يعقوب يردّد دائماً. لا بالكلام وحسب بل بالفعل كلّياً، إذ كان يرى كل قاصديه، بأعيُنهم وبقلوبهم، كيف كان يعتنق آلامهم وأحزانهم وكأنها في جسده وروحه. هكذا كان يستمع إليهم ويُعَرِّفهم ويرشدهم ويصلّي من أجلهم، وبهذه القوة كان يشفي أمراض النفوس والأجساد ويَرُدّ الضالّين ويُحرّر الممسوسين من الشيطان. عجائبه، في حياته وبعد رقاده، في هذه المجالات وغَيرها كثيرة جداً. الملتجؤون إليه كانوا يشتَمّون فيه “رائحة المسيح الذكيّة لله” (2 كورنثوس 2: 15)، أما هو فلم يَكُن ينسب لنفسه من هذه كلّها شيئاً مُعتَرِفاً، ببساطة وعفوية الأطفال، بكلّ الفضل لله ولقدّيسيه. وكلّما ازدادت نِعَم الله عليه ازداد هو تشدّداً في الحفاظ عليها وتثميرها، أيضاً من أجل هؤلاء الذين أحبَّهم الله حتى الموت. واضعاً نُصبَ عينيه قَولَ السّيد المُبارَك “لأجلهم أُقَدِّس أنا ذاتي” (يوحنا 17: 19). لم يَكُن أبونا البار يعقوب مُتعلّماً أو لاهوتياً أديباً إذ لم يتجاوز التعليم الابتدائي. ولكنّه كان مُظَلّلاً بنعمة الروح القدس، النعمة التي جعلت صيادي الجليل البُسطاء رُسُلاً ألهبوا الأرض ببشارة الخلاص. وبهذه النعمة نفسها حمل أبونا البار يعقوب، إلى الملتجئين إليه وإلى الذين كان يخرج لرعايتهم في القرى المُجاورة والنواحي المُحيطة، السلام والفَرَح والتعزيات وغيرها من ثمار الروح القُدُس. في جَلَسات الإرشاد وفي سماعه الاعترافات وفي عظاته، كانت كلمات أبينا البار يعقوب دائماً بسيطة، عَذبة ومجبولة بالمحبة حتى عندما كان يُضطرُّ إلى شيء من الصرامة والتأنيب. من فَيض قلبه المُحبّ تكلَّم لسانه (متى 12: 35)، فأتت كلماته شافية للأمراض قاهرة للشياطين، وأتت صلاته أمام العرش الإلهي بخوراً عذباً مقبولاً على الدوام. الأب نكتاريوس خير الله. |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13274 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

سيرة القديسين كوزما ودميان، الماقتَي الفضّة  (تعريب عن السنكسار اليوناني) دعي القديسان الشهيدان الشقيقان كوزما ودميان بماقتَي الفضّة لأنهما كانا يعالجان ويشفيان المرضى “مجاناً” أي لم يهتموا بمال وفضة. كانا من مناطق آسيا، وهما ولدان لامرأة تقية تدعى ثيوذوتي. يشكّل هذان القديسان الزوج الأول الذي يحمل اسم قزما ودميان. إذ أن هناك ثلاثة أزواج من القديسين الماقتي الفضة يحملون الاسم نفسه. لذلك ولئلا تختلط الأمور علينا عندما نسمع بهذَين الاسمَين، سنتحدث في البداية عن الزوجين الآخرين وبعدها سندخل في موضوعنا لهذا اليوم الذي نعيد فيه للقديسين. 1- ما عدا هذين القديسين الذين نعيد لهما اليوم لدينا قديسان آخران ماقتان للفضة يُدعيان أيضاً كوزما ودميان. كان هذان من روما وجاهدا على عهد الملك كارينوس (284 م.). كانا يشفيان الناس والحيوانات مجاناً بلا أجر، إضافة إلى أنهما كانا يبشران بالمسيح كإله حقيقي. وإذ وصلت أخبارهما إلى مسامع الملك كارينوس دعاهما للمثول أمامه. فحضرا أمامه بشجاعة وبشّراه بالمسيح كإله حقيقي فتحوّل عن وثنيّته وصار مسيحياً غيوراً. أما إيمان الملك بالمسيح فأتى على الأرجح نتيجة أعجوبة أجراها هذان القديسان: فقد هددهما الملك بأنه سيهلكهما إن لم يعتنقا الوثنية، لكن رقبته التَوَتْ للحال إلى الخلف، فأعادها القديسان بقوة الله إلى وضعها الطبيعي. وهكذا بفضل هذه الأعجوبة وبفضل تعليمهما القوي آمن الملكُ كارينوس بالمسيح وكل الحاضرين وجموع الشعب. بعد هذا حقد عليهما معلمُهما في مهنة الطب بسبب مقدرتهما الطبية، والتي لم يكن هو قادراً على مضاهاتهما بها، فرغب بإهلاكهما بالاتفاق مع تلاميذ له آخرين شاركوه رغبته هذه. هكذا أصعدوا القديسَين إلى جبل عالٍ بحجّة جمع بعض الأعشاب العلاجية وهناك قضوا عليهما رجماً. نعيّد لذكراهما في الأول من شهر تموز. 2- هناك قديسان آخران عادما الفضة، كوزما ودميان، أصلهما من البلاد العربية، كانا بارعين في مهنة الطب. طافا البلاد والمدن يشافيان المرضى وفي ذات الوقت يبشّران باسم المسيح. وصلا على عهد الملك ديوكليتيانوس ومكسيميانوس برفقة ثلاثة أخوة إلى إحدى مدن منطقة ليكيا المدعوة إيغاس فقُبض عليهما من قبل رئيس المنطقة المدعو ليسيوس وجُلدا بشراسة. ولأنهما استمرّا بالكرازة بالمسيح بجرأة، طُرحا في البحر بعد أن رُبط عنقَهما بواسطة حبال بصخرتين ضخمتين، إلا أن ملاك الرب أخرجهما من البحر أحياءً. فعاد ليسياس وأمسكهما وألقاهما في أتون مشتعل، لكن النعمة الإلهية حفظتهما معافين. في النهاية سُمّرا على الصليب وقُطعت هامتَهما بأمر من ليسياس. نعيد لهما في 17 تشرين الثاني. 3- أما بالنسبة إلى القديسين الذين نعيد لهما اليوم (1 تشرين الأول) فلنستعد يا أخوة لكي نبتهج بالرواية المفصلة، مكرمين ذكراهم بالإطلاع على كمال محبتهما وعملهما الإنساني الصالح، علّنا نكون مستحقين للإقتداء بهما. من واجبنا دوماً أن نطّلع على الصالحات لكي لا يجد ذهننا مناسبة لينشغل بالسيئات، عالمين أن ذهن الإنسان لا يمكنه أن يبقى هادئاً إن لم يبقَ دائم الهذيذ بالله. وبما أنه على ذهننا أن يتأمل دوماً بالصالحات فيتوجب علينا بالتالي أن نوجهه لدراسة الكلام الإلهي وسماعه، لتسبيح الله وتمجيده، للتضرعات والصلوات، لاختيار الصلاح وكيفية تتميم الخير بحسب ما يوافق الله. ولما كانت القراءة الباطلة تنبت أعمالاً باطلة، وتؤدي إلى هلاك النفس، كذلك القراءة الصالحة تعطي ثماراً صالحة وتكون مدعاة للحياة والخلاص، كما يقول داوود في المزمور: “لو لم تكن شريعتك هي تأملي لكنت هلكت في مذلّتي” (مز 92). لذلك من المفيد دائماً أن نلهج بالصالحات وأن نتعرّف على الكتب وسير القديسين، إذ كما قال المسيح حسب الإنجيلي يوحنا: “فتشوا الكتب لأنكم تظنّون أن لكم فيها حياة أبدية” (يو 5، 39). فأيّ جواب نقدمه لله عندما، لأجل معيشتنا الجسدية، نعبر البحر مستخفين بالمخاطر، غير هيّابين من اللصوص، لا مبالين بالبرد أو بالمطر، صابرين على كل التجارب، وذلك لنوال الخيرات المادية؛ بينما، لمنفعة نفوسنا، لا نريد حتى أن نذهب إلى الكنيسة لنسمع من الآخرين كلام الله؟ فبينما يتعب الكثيرون بحفر أعماق الأرض ليستخرجوا الفضة والذهب، هكذا يجب علينا ليلاً نهاراً أن نهتم كيف نحقق فائدة لنفوسنا. ومتى نجد الفائدة لنفوسنا؟ عندما نعيّد لأحد القديسين علينا أن نسرع إلى الكنيسة لنسمع كلام الله ونتعظ. ولهذا فقد نظّم لنا آباءُ كنيستنا أعيادَ القديسين، وذلك لكي نسرع إلى الكنيسة لنسمع الوعظ، لنسأل بعضنا بعضاً: “من هو القديس الذي نعيد له اليوم؟ كيف جاهد؟ كيف قضى؟ كيف مُجِّد من الله ومن البشر؟”. وبواسطة الأسئلة والتعليم نقتدي حسب قدرتنا بأعمال ذلك القديس. لا يجدر بنا يا إخوة أن نخجل من أن نسأل أولئك الذين يعرفون، لكي نتعرف تماماً على الأمور التي لم يسبق لنا معرفتها، كما يقول موسى في تثنية الاشتراع. إننا نجهل الكثير عن قديسي كنيستنا، أسماءهم وأعمالهم، لماذا؟ لأننا لا نهتم كفاية لتعلّم هذه الأمور، والتي من شأنها أن تحقق الفائدة لنفوسنا، بينما ذهننا مشغول فقط بالاهتمامات الدنيوية. أحياناً، إذا ما سمعنا قصة خرافية نتّعظ حالاً ونتذكرها دائماً، أما إذا سمعنا قصةً للقديس الفلاني فللحال ننساها. أما البعض فيقول: ما الفائدة التي سأجنيها لنفسي إذا كنتُ أسمع العظة وبعدها لا أفعل حسب ما أسمع؟ أنصتْ إلـيّ، قلْ لي: إذا كان لدينا وعاءان قديمان ووُضع في الأول قليل من الماء لغسله ثم طرحنا منه هذا الماء، أما في الوعاء الآخر فلم نضع ماءاً بالكليّة، فأي الوعاءين سيكون الأنظف؟ أهو الوعاء الذي وضع فيه الماء ثم طرحنا منه لاحقاً، أم الوعاء الذي لم يوضع فيه ماء أبداً؟ من الواضح أن الوعاء الأول هو الأنظف. هكذا هو الإنسان أيضاً، فإذا سمع الوعظ ولم يعمل به فهو طبعاً لم يفعل حسناً، لكنه يبقى أفضل حالاً من ذلك الذي لا يريد أن يسمع على الإطلاق، لأن ذاك الذي لا يسمع الوعظ لا يعرف ما هي إرادة الله، ولا يعرف ما هي الفضيلة أو ما هي الرذيلة، إذ لا يفهم ما هو العمل الذي يرضي الله ليصنعه وما هو الشرّ ليتجنّبه، لذلك يذهب إلى الجحيم. أما من يسمع كلام الله دوما” ويتوجّع على خطاياه ويفحص ضميره يكون لديه أمل بالخلاص إذا تاب. لذلك سنروي لكم أيها المسيحيون المباركون أعمال ومآثر القديسين ماقتي الفضة كوزما ودميان، إذ نعيد اليوم لذكراهما، علّنا نقتدي بأعمالهما فنظهر نحن أيضاً أولاداً مستحقين لأبينا السماوي وإلهنا. فلنفتحْ إذن أعين أذهاننا لقصة القديسين عادمي الفضة ولنرَ أية أعمال قاما بها، كيف عاشا وكيف كرمهما في النهاية الله والبشر. سُمّي هذان القديسان بماقتي الفضة، كما سبق وقلنا، لأنهما كانا يشفيان المرضى دون أن ينالا منهم أية مكافأة ولا فضة ولا هدايا لقاء أعمالهما. ونعيد لهما في 1 تشرين الثاني. كانت عائلتهما ميسورة، وكان والدهما في البداية إغريقي الديانة إلا أنه بعد أن أنجب ولديه القديسين رفض الوثنية المقيتة واعتنق المسيحية، وتوفي بعد ذلك بزمن قصير قضاه بالفضيلة والعفة، مسلّماً روحه للخالق، وتاركاً ولديه للعناية الإلهية ولرعاية والدتهما. أما والدتهما ثيوذوتي فكانت مسيحية منذ حداثتها، وبعد أن ترملت اهتمت بتنشئة طفليها بورع أكبر، إذ كانت هي أيضاً امرأة فاضلة، ولكثرة مناقبها أصبحت مثالاً لكل النساء من أقاربها. درس ولداها مهنة الطب، وبدءا عملهما الإنساني مباشرة. لم يكن مبتغاهم شفاء الأجساد بمقدار ما كانت رغبتهما شفاء الأرواح، مبشّرَين باسم المسيح في كل مكان وزمان. استحقا بسلوكهما أن ينالا الموهبة، لأن الموهبة التي منحها المسيح لتلاميذه القديسين أن يشفوا كل نوع من أنواع الأمراض قد نالها هذان القديسان. ولذلك كانا يشفيان المتألمين بدون الحاجة إلى استخدام أعشاب أو أية وسائل علاجية أخرى، إنما فقط بنعمة الروح القدس. ماذا سنروي إذن عن التواضع، عدم القنية، الإنسانية، وغيرها من الفضائل التي كان يملكها رسولا المسيح هذان؟ فقد كانا متواضعين لدرجة أنهما كانا يخدمان جراح المرضى بأنفسهما، وكان لديهما عدم قنية وعفة عن المال لدرجة أنهما لم يقبلا أخذ فضة على الإطلاق، حتى أنهما لم يرتديا رداءً آخر في حياتهما، ولم يحملا ولا حقيبة ثانية في طريقهما، لهذا لم يعتد الناس على مناداتهما باسميهما كوزما ودميان، إنما بماقتَي الفضة. فقد كان هذا اللقب معروفاً في ذلك الزمن. ولشدة رحمتهما وإنسانيتهما فإن أشفيتهما لم تقتصر على المرضى من البشر، إنما تعدت ذلك لتشمل الحيوانات التي كانا يعالجانها كلما وجدوها مريضة. كان يقدمان الشفاء للجميع على حد سواء، للأغنياء كما للفقراء، للغرباء كما للأقرباء. أما مسكنهما فكان مثل بركة سلوام وربما فاق عليها، فبينما كانت تلك تشفي مريضاً واحداً بالسنة، كان مسكنهما يمتلئ بالمرضى المشفيين كل يوم. وإن كان للقديسَين قدرة شفاء كل أنواع الأمراض، إلا أنه لم يكن لديهما أيّ اعتقاد بأن هذه الأشفية كانت تتم بفضل مهارتهما الطبية إنما بنعمة الله، وإن كانا على إطلاع ومعرفة بكتب الطب القديم لابيقراط وغالينوس وغيرهم، إلا أن الأمر لم يكن يجدي بمقدار فاعلية قوة اسم المسيح، الاسم الذي كان وحده مرشدهما ومساعدهما. وبينما كانت مهنة الطب عاجزة عن منح النور للأعمى والمشي للأعرج والحياة للميت، كان هذان القديسان قادرين على صنع كل هذه الأمور بقوة المسيح. لذلك كان يقصدهما الجميع من كل صوب إذ سمعوا من بعيد عن قوتهما العجائبية الكبيرة فكانوا يهرعون إليهما حاملين المرضى والعمي والعرج والممسوسين والمطروحين في الأمراض، فلم يكن يغادر أحد منهم دون أن ينتفع، إنما كانوا يغادرون فرحين وحائزين على نعمة الشفاء مضاعفةً، أي شفاء الجسد والنفس معاً. * * * أما رواية كل عجائبهما فيتطلب جهداً كبيراً، لكن، على سبيل المثال، سأروي لكم أعجوبتين فقط، أما الباقية وهي لا تُحصى، فسأتجاوزها الآن لئلا يصبح كلامي متعباً. في ذلك الزمان كان هناك امرأة تدعى بلاديا، كانت كغيرها من المرضى والمطروحين في الفراش، غير قادرة منذ سنوات عديدة على الحراك من مكانها، لكن حالما حضر القديسان إلى دارها شفياها على الفور حتى بدت كما لو إنها لم تكن مريضة على الإطلاق. أما هذه، فلشدة دهشتها وفرحها بقوة القديسين العجائبية الغريبة والعظيمة، فقد أرادت أن تكافئهما مقدمة لهما هدية صغيرة، فأخذت ثلاث بيضات وقدمتها كهدية متواضعة للقديسين، لكن القديسان لم يقبلا الهدية ليس لفقرها إنما لعدم رغبتهما في قبول أجر لقاء علاجهما. لكن المرأة عندما رأت أنهما لم يقبلا الهدية حزنت جداً، فانتظرت حتى انفردت مرة بالقديس دميان الأخ الأصغر، فتقدمت إليه ووقفت قبالته وقالت له باكية: “لماذا اعتبرتموني أنا الشقية كما لو كنت مزعجة؟ لماذا أبعدتموني كنجسة؟ لماذا تجاهلتموني أنا الشقية ولم تقبلوا هديتي الفقيرة؟ أستحلفك باسم المسيح الإله الحقيقي الذي أومن به ألا تجرحني، لكن اقبل مني هذه الهبة الصغيرة كما لو أنها عظيمة. لدى سماع القديس هذا الكلام تألم لأجلها وقبل أن يأخذ الهدية منها. وبعد مرور عدة أيام أخبر القديس أخاه كوزما بالأمر، وكيف أنه قابل تلك المرأة وأنها ترجّته واستحلفته، وكيف أنه تألم لأجلها وقبل الهدية منها في نهاية الأمر. حالما سمع القديس كوزما هذه الرواية تذمّر متنهداً وبكى أخاه كما لو أنه سقط في خطيئة عظيمة أي هوى حبّ المال، والأكثر من ذلك أنه أخلّ بالوعد المتفَق عليه بينهما بألاّ يتقاضيا هدايا لقاء أشفيتهم، وليس هذا فقط بل قال أنه بعد موته لا يريد أن يُدفن جسده بالقرب من جسد أخيه دميان. بدا هذا الأمر للقديس عظيماً إلى هذه الدرجة، وتألم كثيراً غير عالم في الحقيقة قصد القديس دميان، أنه قبل الهدية بسبب قسم المرأة، بل ظاناً أنه قبلها لقاء الشفاء. لكن الله العارف خفايا القلوب فهم بوضوح هدف القديس دميان، فلم يترك القديس كوزما منكسر القلب هكذا من شدة الحزن من أخيه، فظهر له في رؤية وهدّأ قلبَه موضحاً له بالحلم ما كان قصد أخيه من قبول الهدية، وإذ عاين القديس كوزما هذه الرؤية تصالح مع أخيه، لكنه لم يخبر الناس بالرؤية التي رآها. لذلك عندما رقد القديس كوزما لم يشأ الناس أن يدفنوا جسده الكريم حيث كان جثمان أخيه احتراماً لوصيته. لكن اسمعوا ما هي العجيبة الغريبة التي رتبها الله حول هذا الأمر. لهذا، اصبروا قليلاً لتعلموا أولاً كيف رقد القديسان وبعدها اسمعوا تلك العجيبة. كما سبق وقلنا فإن مسيرة القديسين قادتهما إلى إحدى مناطق آسيا المدعوة “فرمان”، هناك مرض القديس دميان، الأخ الأصغر، إذ كانت مشيئة الله أن يرتاح من الفساد وينتقل إلى بهاء الفردوس الأزلي، فرقد بالرب وحملت روحَه ملائكةُ نور، أما جثمانه المقدس فقد وُضع من قبل أخيه كوزما وغيره من المسيحيين في تلك المنطقة المذكورة. وبعد عدة أيام رقد القديس كوزما. عندها وكما قلنا فإن المسيحيين، وبسبب وصية القديس كوزما ألاّ يدفنوه في نفس المكان مع أخيه دميان، لم يشاءوا أن يدفنوه بجانب أخيه. لكن ماذا رتب الله العجيب هنا؟ فيما كان المسيحيون يتناقشون لساعاتٍ طويلة حول هذا الموضوع، أي إذا كان عليهم ألاّ يدفنوه قرب أخيه عملاً بوصيته، أو إذا كان عليهم أن يدفناهما الواحد قرب الآخر لأنهما كانا أخوَين بالجسد، وإذ باللهُ يظهر للناس إرادته بواسطة جمل، كان القديس كوزما قد شفى رجليه المعلولتين، فصرخ هذا الجمل بصوت بشري قائلاً: إن رغبة الله أن يُدفن الأخوان معاً. عندها ذهب المسيحيون الذين استمعوا إلى الرؤية العجيبة وصعدوا إلى الجبل وصنعوا كما قال لهم الجمل. هكذا أيها المسيحيون المباركون، لا يكن أحد منا غير مؤمن بهذه العجيبة لأن غير المستطاع عند البشر مستطاع عند الله، وعندما يشاء الله فإنه يغلب نظام الطبيعة. وإلاّ ماذا يرد في العهد القديم في سفر العدد كيف تكلم حمار العرّاف بلعام، مما يؤكد أن أمراً كهذا ليس غريباً إذا ما شاء الله أن يتكلم الجمل. هذا يكفي فيما يتعلق بهذه العجيبة. * * * اسمعوا الآن عجيبة أخرى حدثت عند وضع جثمان القديس كوزما: كان أحد المسيحيين الطاعنين في السن مريضاً بمرض الاستسقاء، وكان ينتظر ساعة موته. لكن سمع بعجائب القديسين التي تجري في كنيسة القديسين، فترجّى أقاربه أن يحملوه على فراش ويضعوه أمام أيقونة القديسين. بالفعل بقي هناك لأيام عديدة دون أن يرى أية نتيجة، فقد كان القديسان يمتحنان إيمانه فلم يشفياه، أما هو فكان يرى كيف يُشفى مرضى آخرون، بينما هو أمضى عدة أيام دون أن يشفى. بدلاً من أن يصبر ويتضرع أكثر للقديسين جدّف عليهما لأنهما تجاهلانه ولم يشفياه للحال. ولقلة إيمانه طلب من أقاربه في أحد الأيام أن يعودوا به لكي يموت على الأقل في منزله. فحملوه مجدداً على الفراش وساروا به. ولما كانت منطقتهم بعيدة، وضعوه في مكان فيه شجر وماء ليرتاحوا قليلاً من سفرهم. وبينما هم جالسون غفوا بسبب تعبهم من الطريق، لكن المريض بقي مستيقظاً لأنه لم يكن قادراً على النوم بسبب شدة آلامه. عندها ظهر له القديسان كوزما ودميان بهيئة عابرين وقالوا له: “ماذا دهاك يا إنسان وأنت مريض على هذه الحال؟ وإلى أين تذهب”؟ فأجابهما: “أما مرضي فهو واضح أمامكم، وأنا ذاهب إلى منزلي لكي أموت قرب أولادي”. فقال له القديسان: “لماذا لا تذهب إلى كنيسة القديسين ماقتي الفضة فهي قريبة من هنا علّك تُشفى. ألا تسمع كيف يأتي المرضى من سفر خمسة أو عشرة أيام ويشفون”. فأجابهم: “أنا أيضاً قد ذهبت وها إني قادم لتوّي من هناك لكني لم أحظَ بأية معونة، لهذا تأكدت أن الناس يقولون أكاذيباً بأن القديسين يصنعان العجائب لكن حسب ما ظهر لي فهما غير قادرين على شفائي”. فقال له القديسان: “لا تجدف يا إنسان على قوة المسيح ونعمة القديسين عادمي الفضة، أصغِ لنا، وعُدْ مرة أخرى وسترى قوة المسيح”. فأجاب المريض: “وما الذي سيعيدني هناك ثانية، وقد تعب هؤلاء الناس حتى أحضروني إلى هنا”. فقالوا له: “دَعْ هؤلاء الناس يرتاحون أما نحن فلأجل محبة المسيح سنحملك ونأخذك إلى هناك”. وهكذا حمل القديسان المريض مع سريره الخشبي وأخذاه إلى كنيستهما ووضعاه أمام أيقونتهما ثم اختفيا. بعد مضي ساعة من الزمن استيقظ أقاربه فلم يجدوه في الموضع حيث تركوه هناك فعادوا إلى كنيسة القديسين وإذ بهم يجدونه هناك. في تلك الليلة ظهر له القديسان حاملين سيفاً بيدهما، فقال كوزما لأخيه: “شق بطن الشيخ فإنه عجوز ومجدّف”. فتهيئ له أنه شقّه من أحشائه. عندها استيقظ المريض من شدة خوفه وبدا له بطنه كما لو كان مشقوقاً فعلاً بمشرط. وللحال نزف مادة غريبة وعفونة حتى نحل جسمه وعاد إلى حالته الطبيعية، وشفي الجرح أيضاً الذي سببه السيف، وظهرا له في الليلة الثانية وكان معافى. وهكذا عاد إلى منزله صحيحاً ماشياً وممجداً الله. * * * اسمعوا عجيبة أخرى للقديسين. كان أحد أسياد ممالك المسيحيين مريضاً بمرض عضال وهو مرض حبس البول، وكان قد صرف كل ممتلكاته أملاً بالعلاج لكن دون جدوى، وإذ فقد الأمل من كل الأطباء تذكَّر القديسين عادمي الفضة وطلبَ من أقاربه وأصدقائه أن يحملوه إلى كنيستهما. ومن كثرة محبة هذين القديسين للبشر وإحسانهما، إذ رأوا مرض هذا السيد، ظهرا له في إحدى الليالي وقالا له: “يا إنسان، خذْ بعضاً من شعرات كوزما وبعد أن تحرقها وتطحنها تناولها مع قليل من الماء وستتعافى”. وعندما استيقظ تعجب متسائلاً عما عساه يكون معنى هذه الرؤية؟ أين سيجد كوزما ليأخذ منه الشعرات؟ إذ أنه أعتقد أن المقصود هو كوزما بالحقيقة إلا أنه كان هناك معنى آخر. فاسمعوا. في تلك الأيام وقبل أن يأتي ذلك السيد إلى كنيسة القديسين ليسجد لهما، وهب أحد المسيحيين خروفاً للكنيسة ليذبحوه في عيديهما. وإذ كان هناك عدة أيام حتى يأتي يوم عيديهما، احتفظوا بالخروف في حديقة الكنيسة وبقي هناك لعدة أيام، وكان خدّام الكنيسة ينادونه تداعباً كوزما مطلقين عليه اسم القديس كوزما. من ذلك الخروف كان قصد القديس أن يأخذ بعض الشعر ويحرقها ويطحنها ويتناولها مع ماء. لكن السيد كان يتساءل عما يكون قصد تلك الرؤية غير عالم بوجود الخروف ولا بتسميته. والآن سنروي كيف رتب القديسان الأمر. عندما شارف النهار على الانتهاء اتجه الخروف مُقاداً بنعمة القديسين ووقف أمام السيد صارخاً بصوت عظيم كصوت الخراف كما لو كان يريد شيئاً ما. عندها تعجب المرضى الآخرون وخدّام السيد إذ رأوا الخروف منزعجاً وصارخاً بهذا الشكل، ما عساه يعني هذا الأمر؟ عندما شارف النهار على الانتهاء اتجه الخروف مُقاداً بنعمة القديسين ووقف أمام السيد صارخاً بصوت عظيم كصوت الخراف كما لو كان يريد شيئاً ما. عندها تعجب المرضى الآخرون وخدّام السيد إذ رأوا الخروف منزعجاً وصارخاً بهذا الشكل، ما عساه يعني هذا الأمر؟ وبعد قليل جاءوا إلى هيكل الكنيسة وإذ بهم يجدون الخروف على نفس الحالة فسألوه: ما بك يا كوزما تصرخ هكذا؟ للحال لما سمع السيد كلمة كوزما روى رؤيته للحاضرين وهكذا أمسكوا بالخروف وقصوا بعض شعراته وبعد أن أحرقوها وطحنوها جيداً حسب وصية القديسين قدموها له مع قليل من الماء، وللتو – يا لعجائبك أيها المسيح الملك – تعافى هذا الإنسان وعاد إلى منزله ممجداً الله الصانع العجائب بواسطة قديسيه المؤمنين. * * * اسمعوا، أيها المسيحيون المباركون، عجائب أخرى عظيمة: كان أحد الأسياد الأغنياء من المشرق تقياً يخاف الله وكان مريضاً جداً في قلبه ومعدته منذ حداثته، وكان مرضه هذا عضالاً ولم يكن بمقدوره حتى أن يأكل أو يشرب. وإذ كان يتساءل ما الممكن عمله، كان في حالة اكتئاب وحزن شديدين، وكانت تعزيته الوحيدة الله. ولما لم يجد علاجاً لا في أي مكان ولا بأية طريقة اتجه إلى كنيسة القديسين وبقي هناك عدة أيام منتظراً من دون نتيجة، فظن أن رغبة الله ألاّ يشفى أبداً. ففي الليلة التي قرر فيها العودة إلى منزله، ظهر له في نومه إنسانٌ وقال له: “لا تسرع في العودة إلى منزلك بل ابقَ حتى الأحد القادم إن أردت أن ترى قوة الله ومجد القديسين ماقتَي الفضة الذائعَي الصيت. وعندما أتـى يوم الأحد، سجد المريض كعادته أمام أيقونة القديسين، فرأى بوضوح في منتصف الليل أن القديس كوزما الأخ الأكبر خرج من المذبح المقدس وأخذ يجول في الكنيسة كلها يزور المرضى المجتمعين فيها. أما إليه هو فلم يلتفت القديس على الإطلاق، فظن المريض أنه على الأقل سيراه لدى عودته، لكن دون جدوى. وعندما رأى المريض كيف أن القديس قارب على الدخول إلى المذبح المقدس مجدداً دون أن يلاحظه على الإطلاق، سقط على قدميه متضرعاً إليه لكي يشفيه، عندها قال له القديس: “خذْ هذه الحلوى وحالما تتناولها ستتعافى”. وبمجرد أن تناولها السيد من يدي القديس كوزما ارتمى أمامه قائلاً: “أرجوك يا قديس الله تضرع لأجلي لكي لا يعود هذا المرض ويزعجني”. عندها مدَّ القديسُ يدَه ورسم إشارة الصليب المقدس وقال: “باسم الله لا يعُدْ هذا المرض ويزعجك. لكن أوصيك بألاّ تتناول البقول طيلة حياتك”. وكان لدى هذا الإنسان مرض آخر إذ تنتابه آلام في الأسنان من الجهتين، فترجى القديس أن يشفيه من هذا المرض أيضاً. عندها قال له القديس: “يكفيك شفاء معدتك، أما هذا المرض الصغير فإرادة الله أن يلازمك، لأن من يحبه الله يؤدبه”. هكذا عاد السيد سريعاً بعد شفائه إلى منزله ممجداً الله ومعظماً هذين القديسين الشافيين ماقتي الفضة. * * * اسمعوا عجيبة أخرى سأرويها لمجد الله ولأكمل سيرة القديسين: أراد أحد الأسياد النبلاء الصالحين من “فرمان” أن يسافر إلى منطقة بعيدة لقضاء أعماله التجارية، فأخذ معه امرأته وتوجه إلى قبر القديسين. هناك بسط يديه تجاههما وقال: “أيها القديسان العادما الفضة العجائبيان، إني أترك زوجتي تحت رعايتكما هذه، فلتظللها نعمتكما إلى حين عودتي”. هذا ما قاله السيد وعاد إلى منزله موصياً امرأته ألاّ تصدق أيّ خبر عنه إن لم ترَ كتابته وخاتمه بالذات. قال هذا وانطلق في رحلته البعيدة. أما الشيطان عدو الحقيقة فقد حسد السيد لأنه أمّن زوجته للقديسين ورغب بأن يجعله يتألم ويفقد إيمانه، فماذا صنع؟ ابتكر مكتوباً وهمياً موجهاً من السيد إلى زوجته وختَمه بختم مزوّر. أما مضمون المكتوب فكان يوصي بأن تتوجه زوجة السيد لملاقاة زوجها على عجل. بعد أن جهّز الشيطان الماكر كل هذا، ظهر بهيئة ساعي بريد وجاء إلى المرأة مسلماً إياها الرسالة وخاتم زوجها. حالما رأت المرأة رسالة زوجها وتعرّفت على خاتمه قررت أن تذهب إليه برفقة المرسَل إليها طبعاً. لكن لاحظوا ماذا فعلت شفاعة القديسين. قاد الشيطان المتحوّل المرأة إلى جرف هائل بهدف أن يقتلها هناك، أما تلك المسكينة وهي على حافّة ذلك الجرف الهائل لم تكن قادرة على شيء سوى القول: “أيها القديسان الماقتا الفضة ساعداني أنا عبدتكما”. ّ يا للعجب! انتقلت المرأة للتوّ من الجرف ووُجدت في بيتها. هكذا تحررت من سلطة الشرير فمجدت وشكرت الله والقديسين العادمي الفضة كوزما ودميان. ولنقرأ أيضاً في كتاب النبي دانيال كيف انتقل النبي حبقوق من أورشليم إلى بابل لرؤية دانيال وهو في الجبّ. * * * في الزمان القديم كان من السهل أن يتقدس الناس، بينما في عصرنا الحاضر فإنه من الصعوبة أن نجد إنساناً فاضلاً. أيكون الله في الماضي هو غيره الآن؟ هل تغيرت السنوات والشهور والأيام والساعات؟ هل تحولت عناصر الطبيعة أو لربما سمعوا أولئك إنجيلاً غير الذي نسمعه نحن اليوم؟ لا، لا، كلها هي كما صنعها الله منذ البداية وهكذا ستبقى حتى نهاية الزمان. إذن ما هو السبب؟ لقد بدّلنا فكرَنا، قست قلوبنا، أخطأنا، لا يحثّ الواحد الآخر على الأعمال الحسنة، نسرق بعضنا البعض، نصنع الكثير ضد المسيح. قولوا لي بأية أعمال يمكننا أن نرضي الله؟ هل يحتمل أن ندعى أولاده؟ هل اقتدينا بالقديسين وظهرنا نحن بدورنا مستحقين للمسيح؟ بالطبع لا. لذلك أرجوكم من أجل محبة المسيح الذي صُلب لأجلنا، فلنهتم لنفوسنا التي لا يمكن شراؤها بكل خيرات الأرض، ولنتأمل دوماً بالمستقبل فنبتعد عن الأشياء الباطلة ولنطلب الأبديات. لا ننفقنّ حياتنا هائمين في بطلان هذا العالم بل لنوظفنّها للأعمال الصالحة. لا نتغافلْن عن الصالحات، لا نؤجلنّ عمل الصلاح الذي نريد أن نصنعه. فلنتذكر أن نعمل اليوم عملاً صالحاً إن كنا قادرين. لنصنعنّه اليوم إذ إننا لا نعلم ماذا يخبئ لنا الغد. إلى متى سنبقى لامبالين بوصايا الله وكسالى في العمل بها؟ ألن نستيقظ من نومنا العميق الخمول. ألن ننتبه لنتعرف من هم أجدادنا وآباؤنا؟ أين هم الأسياد والملوك؟ أين هم أقوياء الأرض والأغنياء؟ أين المتكبرون والظالمون، السكارى والزناة وغيرهم؟ ألم يمرّ هؤلاء في العالم؟ ألم يفرحوا؟ ألم يعملوا مشيئتهم؟ لكن أين هم الآن؟ إنهم تراب فقط، عظام يابسة. ماذا استفاد أولئك؟ لا شيء. لم يربحوا شيئاً، لا بالغنى ولا بالأبنية البهية والحقول الواسعة والكروم المليئة. لا يأخذ الإنسان معه بعد الموت شيئاً ليحاكم أمام الديان العادل إلا أعمال روحه الصالحة أو السيئة. أبديّةٌ هي الفضيلة، وما تبقّى كلّه ظلال ودخان وأحلام،. لذلك دعونا نعمل الصالحات لنرث الأبديات. إن حياتنا وقتية لكن حياتنا المستقبلية أبدية. وفي النهاية فليسعَ كل مسيحي ليبنيَ مسكناً لنفسه. ليكن الاعتراف أساساً له وليحصّنْه بالفضائل ويوشخْه بنعمة الله. ما يريده اللهُ من الإنسان هو حسْن الاستعداد والباقي يكمّله الله. لا نظنَنّ أنه يمكننا إصلاح شيء دون مشيئة الله، لأنه “إن لم يبنِ الربّ البيت فباطلاً يتعب البناءون”. فليتحرك واحدنا باتجاه الآخر في عمل الصالحات، لكي نعبر حياتنا بفرح وسلام رافضين أي عمل شرير، عندها نكون مستحقين لملكوت المسيح، الذي يليق له كل مجد وإكرام وسجود إلى دهر الداهرين. آمين |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13275 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

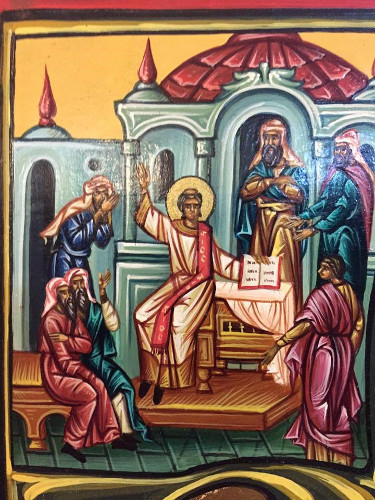

القديس استفانوس أول الشهداء

القديس استفانوس أول الشهداء هو باب الشهداء وطريق القديسين وزعيم الاستشهاد، اسمه معناه “تاج ” أو “إكليل من الزهور”، لذلك تقول عنه الأنشودة بأنه إكليل فائق البهاء، وأن الحجارة التي رُجم بها حصلت له كدرجات إلى الصعود للمجد السماوي. كان القديس استفانوس الشهيد يهودي الجنس وتلميذاً لغمالائيل معلم الناموس كما قال البعض. وأول الشمامسة السبعة الذين أقامهم الرسل في أورشليم للاعتناء بأمر الفقراء وتوزيع الصدقات عليهم. إذ أنه في تلك الأيام، ازداد عدد المؤمنين وازدادت أعباء الرسل الإثني عشر لجهات توزيع حاجات الجسد على المحتاجين. فاختارت الجماعة سبعة رجال مشهوداً لهم بالإيمان والتقوى، ممتلئين من الروح القدس، ما يسم ح لهم القيام بعمل التوزيع اليومي على أفضل وجه ممكن. وكان بينهم المتقدم في الشمامسة استفانوس، رجلاً مملوءاً من الإيمان والروح القدس، يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وقد أثارت مواهبه حفيظة اليهود، فاجتمعوا يحاورونه ويجادلونه فلم يتمكنوا منه، إذ نقض بحكمة عظيمة كل اعتراضاتهم حتى لم يقدر أحد أن يقاوم الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، كان يفيض منه نور الرب حتى أن وجهه بدا كوجه ملاك. وقد بين لهم وببراهين من الكتاب المقدس وأقوال الأنبياء شهادة على مجيء الرب يسوع : ولادته، صلبه، دفنه، قيامته . ومما قال لهم : ” أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه… رد استفانوس على اتهامات الحاقدين المفترين، هذا القدر من الكلام الناري كان كافياً ليشعل في اليهود غيظاً شديداً، وخاصة حين شخص استفانوس إلى السماء ورأى مجد الله فشهد قائلاً: “ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين الله. هذا عندهم كان قمة التجديف، وعنده قمة الحق وملء الروح القدس. فهجم عليه الحاضرون وأخرجوه خارجاً ورجموه حتى الموت، وهؤلاء خلعوا ثيابهم عند رجل شاب يدعى شاول. الذي تسمى بولس فيما بعد . أما استفانوس فجثا على ركبتيه وصلى من أجل راجميه وقال: أيها الرب يسوع اقبل روحي . يا رب لا ُتقم لهم هذه الخطيئة “. فكان بذلك صدى لمعلمه وهو على الصليب . وكان رقاد استفانوس، في أواخر السنة نفسها التي صلب وقام فيها الرب يسوع. فكان أول شهداء كنيسة المسيح وباكورتهم. نتقابل مع كلمة ”شهيد“ لأول مرة بمعناها الكنسي التقليدي ”شهيد“ في قول الرسول بولس عن إستفانوس ”وحين سُفِكَ دم إستفانوس شهيدك كنت أنا واقِفًا وراضيًا بقتله“ (أع 22: 20)، لقد شهد إستفانوس للحق الإنجيلي وقدَّم بُرهانًا على الإيمان المسيحي أقوى من كل شهادة الرؤية والحِس واللمس. فإستفانوس لم يكن ضمن التلاميذ لكن لمَّا اختير ضمن السبعة شمامسة ظهرت قوَّة شهادته في محاورته مع اليهود، وكيف كان يفحمهم حتى امتلأوا حقدًا مُفترين عليه، وفي لحظِة استشهاده ”شَخَصَ إلى السماء وهو مُمتلِئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائِمًا عن يمين الله“، ومن فَرَحه بهذه الرؤية الفريدة صاح للجموع الحاقِدة ”ها أنا أنظُر السموات مفتوحةً وابن الإنسان قائِمًا عن يمين الله“ (أع 7: 55 – 56)، نعم لقد شاهد المسيح في المجد فصار بعد ذلك شهيدًا. وموت المسيح في منظور إستفانوس الشهيد، يُمثِّل ذروة آلام الأنبياء في العهد القديم ”أي الأنبياء لم يضطهدهُ آباؤُكم وقد قتلُوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مُسلِّميهِ وقاتليهِ“ (أع 7: 52)، وامتثالًا بمسيحه صلى رئيس الشمامسة إستفانوس من أجل أعدائِهِ طالِبًا لهم الصفح (أع 7: 60)، لذلك مُنِح أن يرى مجد المسيح في لحظات استشهاده الأخيرة (أع 7: 56)، وكما في رؤيا حزقيال، رأي ابن الإنسان قائِمًا عن يمين الله، فاستفانوس شهيد ونبي، وكان يُلقب ”بالشهيد الكامِل “ في تقليد الكنيسة في القرن الثاني. وكثيرًا ما أشار الدارِسون إلى مغزى ودلالِة الآيات التي تصِف استشهاد إستفانوس، فعندما بدأ يتحدث مع المجلس صار وجهه كوجه ملاك (أع 6: 15)، وهكذا أعلن مجد الله المحفوظ للأبرار الذين سيشتركون في الحكم يوم الدينونة. ونرى في القديس إستفانوس سِمات ثلاث حدَّدها بعض الشارحين فيما بعد تُميِّز الشُهداء وتجعل للكنيسةالحق في إطلاق هذا اللقب عليهم:- 1. الامتلاء من الإيمان والروح القدس (أع 7: 5)، فالشهادة للمسيح ليست بالعقل والذاكرة أو بالكلام إنمابالروح القدس روح الحق الذي من عند الله ينبثِق ويشهد للمسيح ويذكُر بكل أقواله وأعماله ”هو يشهدُ لي وتشهدون أنتم أيضًا“ (يو 15: 26 – 27)، لأنه لا يقدِر أحد أن يقول أنَّ يسوع رب إلاَّ بالروح القدس(1كو 12: 3)، لذلك لم يحظَ إستفانوس بمجرد رؤية لما لا يُرى بل قدَّم دليلًا على انسكاب الروح القدسالذي كان بدوره يُعلِن نهايِة الدهر بحسب التقليد. 2. الكرازة بالمسيح والمُجاهرة العلانية بالإيمان، والدعوة للتوبة ونوال نعمة المعمودية على اسم المسيح (أع 7: 37، 51). 3. تقديم الحياة بالكامِل كبرهان على صِدق الشهادة بالصلاة والصفح وطلب الغُفران وعدم التذمر ورؤيِة المجد العتيد بفرح (التجلي الرؤيوي)، تلك هي الشهادة لآلام المسيح وشَرِكَة المجد العتيد أن يُعلن. الكرازة الإنجيلية والشهادة في بدايات المسيحية: ارتبط تحمُّل الآلام من أجل الإيمان والكرازة في ذهن القديس بولس بعمل الشهادة للإيمان، فلكلٍ منهما نفس الدرجة من الأهمية وهما مُتحايكين معًا لا ينفصِلا عن بعضِهما البعض. فبعد صعود السيِّد المسيح، استمرت الشهادة خلال الروح القدس الذي يشهد للمسيح (يو 15: 26)، ويتكلم على أفواه المسيحيين عندما يقفون أمام الوُلاة والملوك، تمامًا مثلما تكلم قديمًا على أفواه الأنبياء. وقد كان المجيء الثاني، في فِكر المسيحي الأول، يتضمن استعلان المسيح كقاضي المسكونة كلها، الذي سيأتي إلى العالم في نار لهيب ويُجازي لأنَّ له النقمة على الذين لا يعرفونه، يسكُب سخطه ونقمته على الأمم التي لم تعرِفه (أر 10: 25). تعيد الكنيسة لذكرى القديس استفانوس في ٢٧ كانون الأول، كما تعيّد كنيستنا لذكرى اكتشاف رفات القديس في ١٥ أيلول من كل عام. طروبارية القديس: إن هامتك تكللت بإكليل ملوكي، بواسطة الجهادات التي احتملتها من أجل المسيح الإله يا أول المجاهدين في الشهداءِ، لأنك وبخّت حماقة اليهود، فأبصرتَ مُخلصكَ عن يمين الآب. فإليهِ ابتهل على الدوام من أجل نفوسنا. قنداق العيد: أمس أقبل السيد بالجسد إلينا، واليوم العبد بارح الجسد، أمس ولد الملك بالجسد، واليوم العبد يُرجم بالحجارة من أجله، وبها قضى أجله، أهن به أستفانوس الإلهي أول الشهداء. |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13276 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

حسد الشياطين للرّهبان

في سيرة القدّيس مقاريوس الكبير، كما وردَتْ في السنكسار، هذه الحادثة المعبِّرة عن حسد الشياطين للرّهبان: أتى للقدّيس مقاريوس يومًا أحدُ كهنة الأصنام ساجدًا له قائلاً: ”من أجل محبّة المسيح عمّدني ورهّبني“. فتعجّب الأب من ذلك وقال له: ”أخبرني كيف جئت إلى المسيح بدون وعظ؟“. فقال له:”كان لنا عيد عظيم. وقد قمنا بكلّ ما يلزمنا. وما زلنا نصلّي إلى منتصف الليل حتّى نام النّاس. وفجأة رأيتُ داخل أحد هياكل الأصنام ملكًا عظيمًا جالسًا وعلى رأسه تاج جليل وحوله أعوانه الكثيرون فأقبل إليه واحد من غلمانه، فقال له الملك: ”من أين جئت؟“… فأجاب: ”من المدينة الفلانية“، قال: ”وأي شيء عمِلْتَ؟“… قال: ”ألقيتُ في قلب امرأة كلمة صغيرة تكلّمت بها إلى امرأة أخرى لم تستطع احتمالها فأدّى ذلك إلى قيام مشاجرة كبيرة بين الرّجال تَسبَّب عنها قتل كثيرين في يوم واحد“. فقال الملك: أبعدوه عنّى لأنّه لم يعمل شيئًا. فقدّموا له واحدًا آخر، فقال له: ”من أين أقبلْتَ؟“… قال: ”من بلاد الهند“. قال: ”وماذا عملْتَ؟“… أجاب: ”دخلت دارًا فوجدْتُ نارًا قد وقعت من يد صبيِ فأحرقت النّارُ الدّارَ. فوضعتُ في قلب شخصٍ أن يتّهمَ شخصًا آخر، وشهدَ عليه كثيرون زورًا بأنّه هو الّذي أحرقها“. قال له الملك: ”في أي وقت فعلت ذلك؟“… أجاب: ”في نصف الليل“. فقال الملك: ”أبعدوه عنّى خارجًا“. ثم قدّموا إليه ثالثًا. فقال له: ”من أين جئت؟“…. أجاب: ”كنت في البحر، وأقمتُ حربًا بين بعض النّاس، فغرقت سفنٌ وتطورَت إلى حرب عظيمة ثم جئت لأخبرك“. فقال الملك: ”أبعدوه عني“. وقدّموا له رابعًا وخامسًا وهكذا أَمَرَ بإبعادهم جميعًا بعد أن وصف كلّ منهم أنواع الشرور الّتي قام بها حتّى آخر لحظة. أخيرًا أقبَلَ إليه واحد منهم فقال له: ”من أين جئت؟“… قال: ”من الإسقيط“. قال له: ”وماذا كنت تعمل هناك؟“… قال: ”لقد كنت أقاتل راهبًا واحدًا، ولي اليوم أربعون سنة وقد صرعته في هذه اللحظة وأسقطته في الزنا وجئتُ لأخبرَك“. فلمّا سمع الملك ذلك قام منتصبًا وقبَّله ونزع التاج من على رأسه وألبسه إيّاه وأجلسه مكانه ووقف بين يديه وقال: ”حقًا لقد قمتَ بعملٍ عظيم“. فلمّا رأيتُ أنا كلّ ذلك. وقد كنت مُختبئًا في الهيكل، قلتُ في نفسي: ”ما دام الأمر كذلك فلا يوجد شيء أعظم من الرّهبنة“. للوقتِ خرجْتُ وجئْتُ بين يديك“. فلمّا سمع الأب مقاريوس منه هذا الكلام عمّده ورهبنه وكان في كلّ حين يقصّ على الإخوة أمر هذا الرّجل الّذي أصبح راهبًا جليلاً. الأرشمندريت توما (بيطار) (1997)، لبنان ، سير القدّيسين وسائر الأعياد في الكنيسة الأرثوذكسية (السنكسار) – الجزء الثّاني، عائلة الثالوث القدوس – دير القديس يوحنا المعمدان – دوما |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13277 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

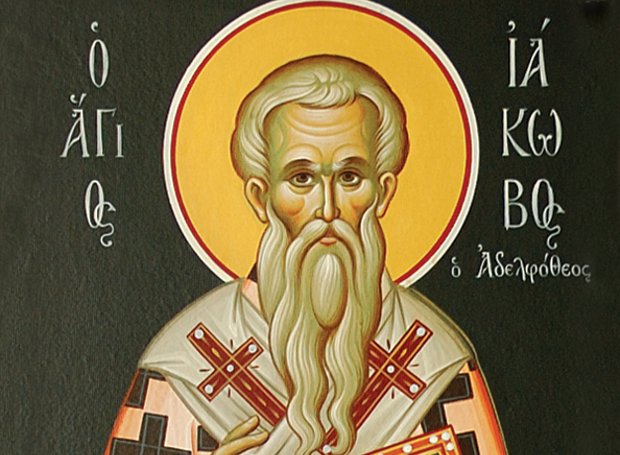

القديس يعقوب أخو الرب، أول أساقفة أورشليم

تعيّد له الكنيسة في 23 تشرين الأول، وهو غير الرسول يعقوب بن حلفى احد الاثني عشر. يذكره الانجيل كواحد من اخوة الرب يسوع الأربعة، والثلاثة الباقون هم يوسي وسمعان ويهوذا (متى 13 : 55 ومرقس 6 : 3) الذين لم يؤمنوا به اولا (يوحنا 7 : 5). اما نسبة هؤلاء الاخوة الى الرب يسوع فقد كان لها، منذ البدء، اكثر من تفسير: كانوا عند بعض المفسرين اولاد اخت مريم او كانوا عند بعضهم اولاد يوسف، وهؤلاء في عرف اليهود اخوة. والتفسير الثاني – وهو الأكثر شيوعا في التراث – انهم اولاد يوسف من زواج سابق لاعتقاد القدماء ان يوسف كان ارمل عندما اقترن بمريم. أمّا ان يكونوا اولاد يوسف ومريم معا فهذا غير ممكن لأنه لا يوجد اي نص يقول ذلك ولأسباب اخرى منها ان اثنين منهم اولاد مريم ام يعقوب ويوسي التي كانت بين النساء اللواتي كن ينظرن من بعيد الى يسوع المصلوب “وبينهن مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ويوسي وسالومه” (مرقس 15 :40). ونعلم ايضا ان كلمة اخ لها عند اليهود معانٍ عدة غير القرابة الجسدية، والمثال على ذلك في سفر التكوين حيث يُذكر ان ابراهيم عم لوط (11: 27) وفي مكان آخر ان ابراهيم اخ لوط (14: 16)، الاخ هو القريب بشكل عام. وفي انجيل يوحنا “وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كليوبا ومريم المجدلية” (19: 25)، فكيف تكون اختان باسم واحد؟ يعقوب هو كاتب الرسالة الجامعة المدونة في العهد الجديد والمعروفة باسمه ومطلعها “من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح الى المؤمنين…”. يذكره الرسول بولس في رسالته الى اهل غلاطية 1 : 19 التي نقرأها اليوم في عيده: “…صعدتُ الى اورشليم لأرى بطرس، فأقمت عنده خمسة عشر يوما، وما رأيت غيره من الرسل سوى يعقوب أخي الرب”. نفهم من هذا انه كانت له مكانة هامة بين الرسل. وفي كتاب اعمال الرسل نقرأ في الاصحاح الخامس عشر لما اجتمع الرسل والشيوخ لينظروا في امر الختان والجواب عن السؤال :هل يجب ان يختتن كل من آمن بيسوع من الامم ام لا؟ يومذاك وقف يعقوب كرأس للجماعة في اورشليم، وقال كلمة الفصل وأجمع الرسل عليها. وقد اختاره الرسل اول اسقف على اورشليم -كما نعرف من التراث- فرعاها لمدة ثلاثين عاما يبشر اليهود والامم ويأتي بهم الى المسيح. فحقد عليه اليهود، وبينما كان يعظ من مكان عال دفعه الكتبة والفريسيون فسقط ارضا وضربه احدهم فرقد شهيدا. تُنسب اليه ايضا ليتورجيا “قداس القديس يعقوب أخي الرب” التي يظن الدارسون انها تعود إلى أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس، وأنها تُعتبر المصدر الأساسي لقداس باسيليوس وقداس الذهبي الفم، الا انها سقطت من الاستعمال في نهايات القرن الثاني عشر. وتجدر الملاحظة أنّ هذه الخدمة تقام مرة واحدة في السنة في كنيسة أورشليم نهار عيده. هذا أبرز ما نستقيه من العهد الجديد عن يعقوب الرسول أخي الرب. أما ما هو شائع عنه، غير ذلك، فينتمي إلى التراث. وفي التراث أنه كان يعرف بيعقوب البار، وأنه كان نذيرًا منذ الطفولية وأنه بقي عفيفًا إلى نهاية حياته وكان يكتفي من الطعام بأقله وأنه كثيرًا ما كان يحيي لياليه في الصلاة حتى أضحت ركبتاه كالحجر من كثرة السجود. وقد اختاره الرسل بالإجماع أول أسقف على أورشليم فكان عليه ثلاثين عامًا. وإليه تنسب أقدم ليتورجيا، “قداس القديس يعقوب الرسول” التي يظن الدارسون أنها في أصل قداس كل من القدّيسين باسيليوس الكبير ويوحنا الذهبي الفم. وقد قيل أنه جاء بالكثيرين، يهودًا وأمميين إلى الإيمان بالمسيح، فحقد عليه اليهود وقرّروا التخّلص منه. القديس إيرونيموس قال عنه: إنه كرز بالإنجيل لأسباط إسرائيل الإثني عشر في الشتات. وفي تقليد الكنيسة في أسبانيا أن يعقوب بشَّر فيها. وقد وعظ الشعب مرة من على سطح أحد البيوت أو ربما من جناح الهيكل فجاءه الكتبة والفريسيون وألقوه من علو فسقط أرضًا وأصيب لكنه لم يمت. غير أن مهووسًا عاجله بضربة عصا على رأسه قضت عليه، فرقد في الرب شهيدًا وهو في الثالثة والستين من العمر. وقد كان ذلك في العام ٦٢ للميلاد. ثم أن يهودًا أتقياء أشاعوا، فيما بعد، أن محاصرة أورشليم وهدمها في السنة السبعين كان عقابًا من الله على قتله. طروبارية باللحن الثالث أيها الرسول القديس يعقوب، تشفع إلى الإله الرحيم، أن يُنعمَ بغفران الزلات لنفوسنا. قنداق باللحن الثاني لما سمعتَ الصوت الإلهي يدعوكَ، أعرضتَ عن محبة أبيكَ وأسرعت نحو المسيح مع أخيكَ يا يعقوب المجيد، فاستأهلتَ أن تنظر معهُ تجلي السيّد الإلهي. |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13278 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

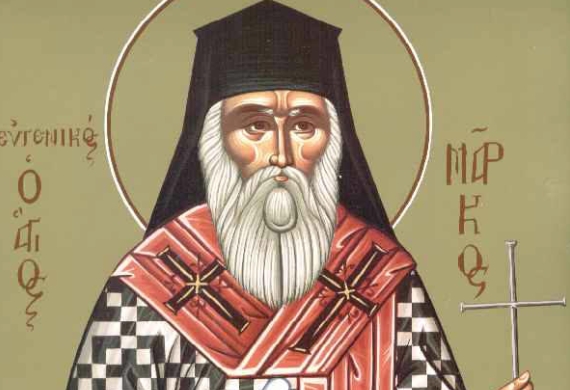

القدّيس مرقس الأفسُسي

القدّيس مرقس أسقف أفسس، الذي تعيّد له الكنيسة المقدَّسة في التاسع عشر من كانون الثاني، وُلِدَ في القسطنطينية سنة ١٣٩٢ لعائلة فاضلة أمّنت له، إلى جانب التربية على الإيمان القويم، الدّرس على نخبة من المعلّمين في العاصمة الإمبراطورية. لمع في العلم والتُّقى منذ صباه، امتهن التعليم شاباً ولمع فيه أيضاً، لكنه ما لبث أن آثر ترك العالم إلى الرهبنة، وهو في السادسة والعشرين. إلى جانب حياة الصلاة والخدمة وسائر الجهادات الرّوحيّة كراهب، تعمّق مرقس في دراسة آباء الكنيسة وأنشأ عدداً من المؤلفات لا سيما في العقيدة والصلاة. بدا واضحاً، في الموضوعَين، تأثّره بالقديس غريغوريوس بالاماس. في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية البيزنطية تعيش أصعب أوقاتها. الاقتصاد منهار، الدولة والجيش منهكان، الغزاة الأتراك على الأبواب، وكل محاولات السلام أو حتى التهدئة معهم فشلت. كل هذا حتّم على دبلوماسيي الأمبراطورية أن ينشطوا باتجاه الغرب علّهم يجدون لدى ولاة أوروبا وأمرائها دعماً. هذه الظروف رأى فيها البابا إڤجانيوس الرابع، رأس الكنيسة الكاثوليكية آنذاك، فرصة سانحة فأرسل إلى الإمبراطور البيزنطي والبطريرك عرضاً مفاده: الدعم المالي والعسكري من أوروبا مقابل الوحدة الكنسية على أن تُناقَشَ مسائل الوحدة في مجمع يُعقَد في مدينة فيرارا الإيطالية، يرأسه البابا والإمبراطور (نُقِل المجمع فيما بعد إلى فلورنسا). همّ الإمبراطور كان إنقاذ مملكته فشرع مع بطريرك القسطنطينية يوسف الثاني بالتهيّؤ للمجمع. بإزاء ذلك كان قد جُعِل القديس مرقس أسقفاً على أفسس فضمّه البطريرك إلى الوفد البيزنطي إلى إيطاليا. قُبيل انعقاد المجمع بدا لأسقف أفسس أن الإمبراطور، وحتى بعض أساقفة الكنيسة، ذاهبون واهتماماتهم سياسية أكثر منها كنسية فصار هاجس القدّيس أن “لا مساومة في مسائل الإيمان. نذهب بانفتاح ونحاور بتواضع ومحبّة، ولكن لا نُفرّط بما أمّننا الله عليه من أجل مُلكٍ أرضي”. افتُتح المجمع في شباط سنة ١٤٣٧، ومنذ الجلسات الأولى ظهر جلياً أن البابا إڤجانيوس الرابع لم يأت ليناقش مع الأرثوذكس مسائل الوحدة والإيمان بل ليملي عليهم الوحدة بشروطه. أبدى الأرثوذكس مرونة في عدة مسائل ولكنّها لم تكفي. فخاطب القديس مرقس البابا قائلاً “يشهد الله علينا كم نتمنّى استعادة الوحدة معكم بل ونتوق إليها. ولكنّنا نريدها وحدة صادقة حقيقية، وحدة في الإيمان كما تسلمّناه من رسل ربّنا الأطهار. لم نأت إلى هنا لنوقّع على استسلام ولا من أجل أن نقايض على العقائد الإيمانية. همّنا أن نصل وإياكم إلى وحدة في الإيمان، لا أن ننقذ مملكة ولا حتى ممالك الأرض كلّها”. قلنا خاطب القديس مرقس البابا، ولكنّه في الحقيقة كان، بكلامه هذا، يتوجّه إلى المجمع كلّه. فمن وجهة نظر البابا إڤجانيوس لا مجال إلى الوحدة إلا بضمّ الكنيسة الأرثوذكسية، والأزمة البيزنطية خير أوان لفرض هذا الضمّ. هذا ويشير المؤرّخون إلى أن مفهوم الرئاسة الكنسية لدى البابا إڤجانيوس الرابع كان سياسياً أكثر منه كنسياً. كذلك في الجانب الآخر، كان بين أعضاء الوفد الأرثوذكسي بعض من كانوا يرون في التوقيع على الوحدة، كيفما كانت ومهما كانت شروطها، المجال الوحيد المتاح لإنقاذ بيزنطيا من خطر الاجتياح التركي الداهم. وكلّما طالت جلسات المجمع وتعقّدت، كلّما ازداد هؤلاء. ولعلّ الأمبراطور كان أكثرهم حماسة بهذا الاتّجاه. هاجس القدّيس مرقس كان إذن أنّه لا هذا الفريق ولا ذاك كان يسعى إلى الوحدة الإيمانية بصدق، بل لكل من الفريقين دوافعه. طال المجمع أكثر مما توقّعه الوفد الأرثوذكسي بكثير ونفدت إمكاناته المادية حتى طال أعضاءه الجوع. أما البابا إڤجانيوس فأبلغهم صراحة أنّه ليس بوارد أن يعينهم ما لم يوقّعوا على وثيقة كان قد أعدّها، مفادها أن تخضع الكنيسة الأرثوذكسية خضوعاً تاماً لرئاسة البابا وتعاليمه كافة بلا نقاش، ولإشرافه الإداري. هنا بات القديس مرقس واقفاً وحيداً يدافع عن استقامة الإيمان وعن الأمل في الوصول إلى وحدة حقيقية مقدّسة، والضغوط عليه تزداد لا من جهة اللاتين وحسب بل ومن البطريرك يوسف الثاني ومعظم أعضاء الوفد الأرثوذكسي أيضاً. إزاء استمرار القديس مرقس في موقفه رافضاً التوقيع على وثيقة البابا إڤجانيوس، ثار غضب الإمبراطور فأمر بتنحيته عن المشاركة بأي من الجلسات، وفرض عليه الإقامة الجبرية حتى انتهاء أعمال المجمع. توالت هنا الأحداث سريعاً: توفّي البطريرك يوسف الثاني ووُجدت بجانبه رسالة (تبيَّن فيما بعد أنّها كانت مزوَّرة) يُعلن فيها خضوعه والكنيسة لوثيقة البابا إڤجانيوس خضوعاً غير مشروط. أطبق الأمبراطور على الكنيسة وأجبر أعضاء الوفد الأرثوذكسي على التوقيع على الوثيقة البابوية التي أُعلن عنها رسمياً في احتفال كبير أقامه البابا إڤجانيوس، يوم الخامس من تمّوز سنة ١٤٣٩. أخبار المجمع والوثيقة البابوية سبقت الوفد الأرثوذكسي إلى القسطينية فتلقّاها الشعب بحزن عارم وغضب لامس حدّ الثورة. أما أعضاء الوفد فعادوا إلى القسطنطينية، دون القديس المرقس الذن كان ما زال في الإقامة الجبرية، وما لاقوا من الشعب إلا المقاطعة فأيقنوا إذذاك أنّهم ما ساوموا على الإيمان وحسب بل باعوه بأبخس الأثمان. أما القدّيس مرقس، فلما سُمح له بالعودة إلى القسطنطينية سنة ١٤٤٠ استقبله مؤمنو المدينة بالفرح والإكرام اللائقين بالقدّيسين. طبعاً لم يَرُق هذا للامبراطور، ولعلّه رأى في عودة القديس مرقس خطراً على سلطته. فأمعن في ملاحقته والتضييق عليه وصولاً إلى سَجنه، بالرغم من وضعه الصحّي المتدهور جداً منذ كان في الإقامة الجبرية. ليعود فيطلق سراحه بعد سنتين أو ثلاثة. طيلة فترات المضايقة والاضطهاد والسجن بقي القديس مرقس صلباً في إدانته وثيقة إڤجانيوس وظروف توقيعها، وما إن أفرِج عنه حتى حذا البطاركة الشرقيون حذوه فرفضوا الاعتراف بالوثيقة وأدانوها. اشتدّ المرض على القديس مرقس كثيراً، وفي الثالث والعشرين من حزيران سنة ١٤٤٤ رقد بالربّ مستريحاً من جهاداته وأوجاعه، وفي قلبه وعلى شفتيه الصلاة من أجل الوحدة في الإيمان. الأب نكتاريوس خير الله |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13279 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

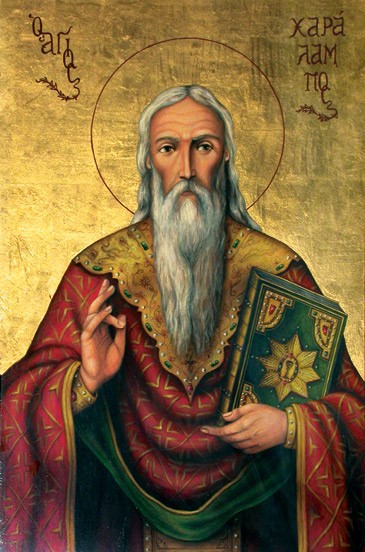

القديس الشهيد في الكهنة خرالمبوس

استشهد القديس خرالمبوس في عهد الامبراطور الروماني سبتيموس ساويروس (194-211م) وأثناء حكم لقيانس لمدينة مغنيزيا القريبة من أفسس حيث عاش خرالمبوس وقضى. هناك خدم كاهنًا للمسيحيين سنوات طويلة. وقد ذُكر أنه لما أتته الشهادة كان في سن متقدمة جدًا حتى لا يبدو في التاريخ أن أحدًا من الشهداء عمّر بمقدار ما عمّر هو, بعض المراجع يجعله في سن المائة وسبع سنوات وبعضها في سن المائة والثالثة عشرة. اذ اندلعت على المسيحيين, في ذلك الزمان, موجة من الاضطهاد, اتُّهم خرالمنبوس بإثارة الشغب وةاعتُبر خطرًا على أمن الدولة فتم القبض عليه واستياقه إلى لقيانس. كان بثوبه الكهنوتي فيما يبدو, فهدده الوالي بأشد العقوبة فأجاب:”أنت لا تعرف ما هو نافع لي. لذلك أقول لك, ليس أطيب إلى قلبي من مكابدة العذابات لأجل المسيح. فأنزل بجسمي الهرم هذا, وبأسرع ما يكون, أيُا تشاء من العذابات التي تحسبها مستحيلة الحمل لتعلم قدرة مسيحي التي لا تُقهر”. فجرّدوه من ثيابه ومزّقوا جسده بمخالب حديدية فلم تخرج منه أنة واحدة بل قال:”أشكركم يا إخوتي لأنكم بتمزيقكم جسدي الهرم تجددون روحي وتُعِدّونها للطوبى”. أذاقوه من التعذيب ألوانُا شتّى فكانت كأنها تنزل بغير جسده. وقد ورد أنه جرت به آيات عديدة وأن لقيانس اهتدى لمرآه وقوة نفسه ونعمة الرب الإله. كذلك اهتدى اهتدى اثنان من جلاّديه, برفيريوس وبابتوس, وثلاث نساء وغالينه ابنة الامبراطور. أيضًا ورد انه مَثَل أمام الامبراطور في أنطاكيه بيسيديه وأنه أخرج شيطانًا من أحد الممسوسين لديه. كان الشيطان قد أقام في ذلك الانسان خمسة وثلاثين عامًا, فلم اشتم رائحة القداسة تفوح من خرالمبوس رَجل الله صرخ:”أبتهل إليك يا خادم الله ألا تعذبني قبل الأوان! مرني وأنا أخرج من الرجل! ولو رغبت قلت لك كيف دخلت إليه”, فأمره القديس بأن يتكلم, فأجاب:”هذا الرجل رغب في سرقة جار له وفكّر في نفسه هكذا, إن لم أقتله أولاً لا يمكنني أن أضع يدي على خيراته. فذهب وقتله. وأنا قبضت عليه في هذا الفعل فدخلت فيه واستوطنت كل هذه السنين”. فلما قال هذا أمره القديس بالخروج من الرجل فخرج للحال وهدأ الانسان. أخيرًا بعدما نفذ صبر الامبراطور أمر بخرالمبوس فجرى قطع رأسه. وقد وارته غالينه, ابنة الامبراطور, الثرى. جمجمته اليوم محفوظة في دير القديس استفانوس في المتيورة في اليونان, فيما بقية أعضائه موزعة في أمكنة عدة بينها جبل آثوس وفلسطين وقبرص والجزر اليونانية وكريت وتركيا. وله في بلادج اليونان إكرام جزيل وتنسب إليه عجائب كثيرة. |

||||

|

|

رقم المشاركة : ( 13280 ) | ||||

|

† Admin Woman †

|

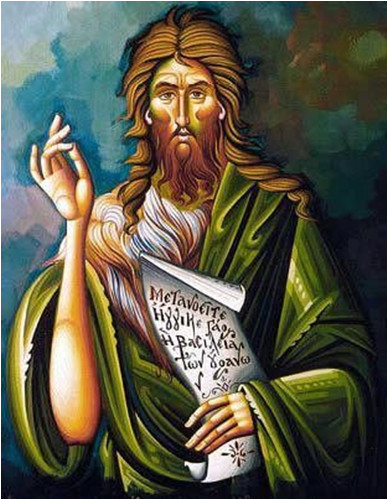

مولد يوحنا المعمدان

معظم الإصحاح الأول من لوقا مخصص لمولد يوحنا المعمدان. الإصحاح الثالث عند متى مخصص لرسالة المعمدان. كذلك أول السطور في مرقس. ويرد ذكره مع الآية السادسة من الإصحاح الأول من يوحنا. لماذا كل هذا الاهتمام بالصابغ والسابق؟ الى هذا كل سيرة المعمدان من مولده الى موته واردة في الأناجيل وتستغرق منها كمًّا كبيرًا من السرد. ماذا كل هذا الاهتمام بيوحنا المعمدان؟ وبالأخص لماذا الاهتمام الكبير بمولده عند لوقا؟ لماذا عيد لمولده، وعيد لقطع رأسه، وأعياد القديسين هي أعياد استشهادهم او موتهم الطبيعي. لا أعرف عيد مولد آخر الا لوالدة الإله. الموت هو مولدنا في الملكوت. ما من شك أن في الأناجيل حديثًا مكثفًا عن المعمدان لا بدّ من تفسيره. هنا لا بد من افتراضٍ أوّل هو أن المعمدان هو الشخصية المتوسطة بين العهد القديم والعهد الجديد. يمتّ بصلة للعهد الجديد لأنه رأى المسيح، ولكنه من فئة الأنبياء القدامى. الافتراض الثاني لوفرة السرد عن المعمدان هو أن يوحنا بعد استشهاده بقي له تلاميذ كانوا تاليًا خطرًا على الرسالة الجديدة. كان ينبغي إذًا أن يُظهر الإنجيل أن يوحنا نفسه شهد أن المسيح أعظم منه. وبالرغم من انتشار المسيحية، بقي للمعمدان تلاميذ يُسَمّون المندَئيين ولهم دينُهم الى هذا اليوم في العراق ويمارسون معمودية تُميّزهم. التأكيد على مولد يوحنا في المسيحية القديمة في الطقوس أن المولد له كنيسة في عين كرم في فلسطين مبنيّة على آثارٍ بيزنطية من القرن الخامس. نظر لوقا الى هذا المولد على أنه حدثٌ عظيم باعتباره عجائبيًا مثل مولد عدة أشخاص في العهد القديم صورة عن ميلاد يسوع الذي كان فيه تدخّل إلهيّ مباشر. كل السرد المتعلّق بالمعمدان شبيه بالسرد المتعلّق بميلاد المخلّص ولكنه أكثر اتصالا بالعهد القديم. بشارة زكريا تمّت في الهيكل لأن العائلة كانت كهنوتية. الشخصية الروحية التي سيكون عليها المعمدان هي شخصية نذير (لا يشرب خمرًا ولا مُسكرا) من العهد القديم، ولكنه يتّجه الى العمل فيما كان يسوع يعمل، ويتم الاتصال بينهما بمعمودية السيد، ويصير كلام المعمدان قريبا جدا من تعابير الإنجيل حيث يجري حديثه عن المسيح الرافع خطايا العالم، وهذا ليس مذكورًا في التراث اليهوديّ. لم تكن هذه وظيفة المسيح. المبشّر هو جبرائيل الواقف أمام وجه الله والذي بشّر العذراء. واضح أن لوقا أراد أن تقوم قربى بين الرب يسوع والمعمدان إذ البشارتان كانتا متقاربتين يحملهما رئيس الملائكة. الى هذا قربى أساسية بين اسم “يسوع” واسم “يوحنا”. “يو” هو مختصر “يهوى” اي الله، و”حنّا” هو فعل حنَّ بالعربية. حنوّ الله على البشر قائم باسم يسوع ومعناه “الله يُخلّص”. غير أن الفرق كبير منذ بداءة لوقا بين المسيح والمعمدان. هذا يهيء طريق ذاك اذ يقول: “تتقدّم أمام وجه الرب” (اي المسيح). ما نصّه الكتاب عن مولد يوحنا إن هو إلا تقدمة لما يتعلّق بمولد المسيح عند لوقا نفسه. جاورجيوس، مطران جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) |

||||